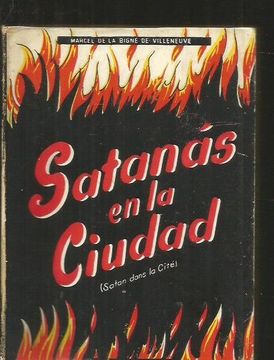

“SATANÁS EN LA CIUDAD” (“SATAN DANS LA CITÉ”, 1951)

(Por Marcel de la Bigne de Villeneuve)

(…) Cap. V (Resumen) -Las infestaciones demoníacas en las doctrinas y en las instituciones políticas francesas. -Preliminares de esta acción. -La revolución y el Satanismo. -Citas de Mons. Freppel, de Blanc de Saint-Bonnet y de José de Maistre. -Primeras reacciones de la Santa Sede. -La Revolución está inspirada por Satanás.

V

El abate Multi aparece hoy muy sombrío.

-Sí, me dice, es preciso hablar de Francia, puesto que su caso es más importante que cualquier otro, dado que ella ha servido de guía al universo y continúa siéndolo hasta en sus desviaciones y decadencia, pues sus ideas han tenido siempre influencia y repercusión mundiales. El cataclismo que la sacudió a fines del siglo XVIII, del que tendremos que hablar mucho, constituye realmente una “época” en la vida de la humanidad, y presenta, sin duda, como hemos de verlo, una significación muy grande. Pero estas conversaciones van a resultarnos cada vez más penosas, y siempre que toco este asunto que ahora abordamos, noto como una opresión dolorosa. ¡Es tan desconsolador, después de haber celebrado las Gestas Dei per Francos, el preguntarse uno si en adelante no habrá que escribir y por cuánto tiempo: Per Francos gesta Diaboli!

-¡Oh!, exclamo yo, ¿no es usted exageradamente pesimista? Tenemos, sin duda, los más graves motivos de tristeza y de inquietud, pero usted sabe como yo, y mejor que yo, cuánto queda aún en Francia de fe, de abnegación, de desinterés y de heroísmo. Más que el fondo, es la superficie lo que está tocado; es el exterior y lo oficial, más que el alma de los ciudadanos, lo que está pervertido. Que se derrumbe el régimen y reaparecerán las antiguas virtudes.

-Puede ser, y quiéralo el Cielo, responde el abate con tristeza; pero, precisamente, yo veo que el régimen no se derrumba. Como el Fénix de la leyenda, renace en sus propias cenizas o, mejor, de su propia corrupción, y de esta renovación tiene la responsabilidad el pueblo, ya que podría oponerse a ella con un poco de clarividencia y de valor. Pero, como el perro de la escritura, vuelve al vómito, es decir, a los principios envenenados que le intoxican. Desde 1900, aproximadamente, que yo observo la vida pública, no veo, a pesar de algunas veleidades efímeras, ni ensayo real de comprensión ni arrepentimiento ni mejora seria. Bien al contrario, la infección se extiende cada vez más y la decadencia se agrava. ¿Se lo diré a usted? Me temo que Francia tiene el gobierno que merece. Cierto que aún quedan justos en Sodoma, pero me pregunto si se encontraría al número necesario para su salvación.

Y, en todo caso, lo que usted afirma con un optimismo casi temerario, confirmaría, si fuese necesario, la idea que ya hemos expresado y comentado, y que yo quisiera recalcar de nuevo hoy: que es por arriba, por las instituciones y las doctrinas, mucho más que por la acción directa y personal de los hombres, por donde se introducen entre nosotros la descomposición y la putrefacción, y para remediarla y combatirla y curarla haría falta, lo primero, darse cuenta de la situación y tomar las disposiciones adecuadas, y es, cabalmente, esta verdad y esta evidencia las que la casi totalidad de nuestros contemporáneos no quieren admitir a ningún precio.

Ensaye usted el exponerles cómo después de una preparación muy fácil de discernir, el Espíritu del mal se ha infiltrado victoriosamente en nuestra organización social y gubernamental, e intente mostrarles las trazas demoníacas irrecusables que ésta permite, y enseguida será usted calificado de utopista y soñador, cuando no de místico y visionario. Y hasta muchos, con una estupidez que desarma, porque la inspiran excelentes intenciones, le reprocharán introducir la división entre los opositores con esas críticas de principios cívicos admitidos demasiado generalmente. Nada de política, le dirán con la tradicional gravedad del asno a quien se cepilla, nada de política: Todas las opiniones son libres y debemos cuidar de no indisponernos con los amigos que tienden a las ideas avanzadas y evitar, sobre todo, la acusación de reaccionarios que haría estéril nuestra acción. Aceptemos como un hecho las instituciones existentes, cualquiera que sean; en el terreno social hay mucho bueno que puede ser ejecutado por todos, y ahí podemos ponernos de acuerdo evitando las causas de discordia y los eternos asuntos de discusión.

Y los desgraciados imbéciles no advierten que dejan así el campo libre a Satanás, que se ha instalado en la torre de mando de la fortaleza política, porque sabe bien que esta posición preponderante domina todas las demás y permite toda clase de incursiones y conquistas, a la vez que se ríe de la prudencia malsana de esos bobos incurables que creen hábil y juicioso respetar la bandera que él ha izado. Sin embargo, algunos espíritus más clarividentes y reflexivos saben descubrir todavía su presencia, su acción y su método, y desean responderle con una táctica igual que la suya, que juzga la única eficaz para batirle y derrotarle.

-Dispense usted que le interrumpa, señor abate, digo yo. Va usted un poco de prisa para mí. Sinceramente, tiendo a creerle y a colocarme al lado de su opinión, pero quisiera oírle corroborar sus aserciones con algunas pruebas. Reconozco con gusto que todo sucede como si el Príncipe de las Tinieblas hubiese llegado a ser el animador oculto y todopoderoso de nuestra vida política contemporánea; pero hay mucha diferencia entre una comparación, por verosímil que parezca, y la comprobación de una realidad. ¿Puedo, pues, pedir a usted, si no una demostración positiva, que seguramente no es posible en este orden de ideas, al menos un sistema de proposiciones lo bastante demostrativas para llevar la convicción a un espíritu imparcial?

-Su petición está perfectamente fundada, amigo mío, y es fácil complacerle. Puesto que usted no se niega a admitir, como debe hacerlo todo cristiano, y hasta todo espiritualista, la posibilidad de la inhabitación de Satanás en las instituciones y en las doctrinas sociales, se pueden seguir sus tentativas de ocultamientos y sus progresos casi paso a paso.

Limitándonos a nuestro país, me parece un deber el hacer remontar sus trabajos de aproximación, su obsesión sistemática, hasta el fin del reinado de Luis XIV. Parece claro que, a pesar de su conciencia profesional y sus altas cualidades, el gran Rey cayó en la trampa de orgullo que le tendió el eterno tentador. Extraviado, sin duda, por la convicción excesiva en el carácter supernatural de su cargo y de su infalibilidad personal, cedió en el período de su declive al prurito de subordinar el orden ya consagrado de las cosas a los impulsos de su propia voluntad. La pretensión de introducir en la sucesión real y de legitimar, en cierto modo, con flagrante violación de las leyes fundamentales del reino a los bastardos salidos de un doble adulterio, quebrantó ampliamente las bases religiosas, morales y tradicionales de la sociedad de aquellos tiempos, que quedaron debilitadas y mucho más vulnerables a los asaltos del mal.

Por desgracia, la conducta de Luis XV -gran príncipe desde el punto de vista técnico, si se puede decir así, pero de deplorable ejemplo en ese terreno familiar, que era el fundamento mismo de la antigua monarquía- contribuyó a aumentar los daños en vez de repararlos. Estas primeras brechas abiertas en las instituciones francesas iban a dar acceso al Espíritu del mal, siempre al acecho, y particularmente deseoso de perjudicar a nuestra patria por la vocación tan alta que ha tenido desde su origen. No ha cesado de infiltrarse en ellas, propagándose por la superficie y penetrando profundamente en su interior. Para esto ha encontrado o ha suscitado el concurso de la Francmasonería y de las Sociedades secretas, que bien parecen haber sido los instrumentos más activos de la descomposición, y que reclutaron sus primeros adheridos en las mismas filas de la aristocracia, del clero y hasta sobre las gradas del Trono. Habría mucho que decir sobre su naturaleza y la tarea que ha llevado a cabo, pero como es un tema demasiado vasto e importante para que yo pueda intercalarlo en nuestras conversaciones y tratarlo de una manera episódica, remito a usted a los numerosos estudios que se le han dedicado.

Preparado así, insidiosamente, el terreno, y esparcida la semilla por todas partes un poco, pronto se ve surgir una cosecha de muerte, abundante y lozana. Llegamos a la Revolución propiamente dicha, que va a constituir el dominio de elección de Satanás, más aun, va a cubrirse con ella, a incorporarse sus dogmas e introducir en ella sin cesar un espíritu de rebelión y de ruina. Parece, en verdad, haber encontrado el medio de realizar una de sus principales obras maestras. Obra maestra de perversión y de amplitud. Piense usted que la Revolución no es, en efecto, una erupción esporádica y localizada que no atañe más que un pequeño número de individuos, una época breve, una simple porción de una comunidad nacional: es una marejada de fondo, una ola inmensa que lo cubre todo. Blanc de Saint-Bonnet nos la muestra como una insurrección filosófica, política y religiosa a la vez. Esto es cierto, pero incompleto, porque fue también económica, jurídica, literaria, etc. Y es, precisamente, este carácter de coordinación sintética, esta acción de conjunto, lo que debe poner en guardia al observador y hacerle inducir la unidad original del fenómeno. A mi entender, son inconcebibles e inexplicables si no se admite la hipótesis de una engastador, de una inteligencia sagaz, poderosa y maléfica.

Con mucha perspicacia, monseñor Freppel ha atraído nuestra atención hacia la primera y ya fuerte presunción de esta presencia infernal, señalando el deseo de demolición y de saqueo sistemáticos que no pueden dejar de extrañarnos, antes que nada, en este gran trastorno. Ve en eso una reveladora oposición deliberada a las miras de la Providencia y al orden natural de las cosas, que no procede normalmente por destrozos inmensos y brutales.

“Es cierto, escribe el eminente prelado, que en la sociedad francesa del siglo XVIII se imponían reformas considerables y adaptaciones justas y prudentes, en lo que todos estamos conformes, y el método más indicado era el apoyarse en lo que subsistía de bueno y de útil en el legado del pasado para mejorar el presente y preparar un porvenir mejor. Enderezar las costumbres y corregir los abusos era lo razonable; pero una nación que rompía bruscamente con todo su pasado, haciendo tabla rasa, en un momento dado, de su gobierno, leyes e instituciones para reedificar de nuevo el edificio social desde los cimientos hasta lo más alto, sin respetar ningún derecho ni tradición; una nación reputada como la primera de todas que declara, ante la faz de todo el mundo, que había equivocado el camino desde hacía doce siglos; que se había equivocado constantemente acerca de su genio, de su misión, de sus deberes; que no hay nada de justo ni de legítimo en lo que ha constituido su grandeza y su gloria; que hay que volver a empezarlo todo, y que no se dará tregua ni reposo mientras permanezca en pie un vestigio de su historia; no, jamás tan extraño espectáculo se había ofrecido los ojos de los hombres (1).

Y vea usted, continúa el señor Multi, que ha levantado los ojos y parece contemplar lo invisible, vea usted cómo esta subversión gigantesca y ciega, que ya ha desbordado las fronteras de Francia y hasta las del antiguo continente, concuerda bien con lo que sabemos de la naturaleza de ese Satanás, cuyo nombre hebreo Shatan significa literalmente adversario, el que está en contra, de ese diablo, cuya etimología diaballo indica que siempre se pone a través. Aun fuera de toda preocupación confesional, cualquier espiritualista quedaría inclinado naturalmente a ver la mano de la potencia eterna de destrucción en esta Revolución, que no ha sido ni es, porque aún no ha terminado, más que una vasta empresa de demolición y de ruina, cuya doctrina se opone a todas las nociones políticas y sociales consagradas por el uso, la costumbre, la historia y la razón; una empresa tan general y bien coordinada, repito, que obliga a conjeturar la acción de un instigador inteligente y único, la intervención del Gran Maldito.

Y como mi actitud indica que todos esos argumentos no me parecen bastante demostrativos:

-Esta inducción, prosigue el sacerdote, se refuerza si se piensa en el fin perseguido por esta perturbación. Volveremos pronto sobre ello, pero considere usted desde ahora la orientación tomada y el fin perseguido. Observe que, apoyándose con pérfida habilidad sobre ciertas reivindicaciones bastante especiosas para arrastrar a las masas, la Revolución va dirigida contra la autoridad, el orden, la paz y la concordia sociales, y, finalmente, contra los dogmas más fundamentales del cristianismo; contra toda disciplina y toda jerarquía sacra; lleva la rúbrica del destructor. Blanc de Saint-Bonnet, al que usted admira con mucha razón, no ha despreciado esto.

El abate coge de su escritorio un libro, que abre por una página señalada de antemano.

-Escuche usted, me dice, este pasaje que voy a leerle, porque encontrará condensado en él, con la alteza de miras y la capacidad soberana de un escritor sin igual, todo lo que acabo de sugerirle, bien o mal, y hasta las ideas esenciales que aún hemos de precisar. Creo que no recusará usted la autoridad de su autor favorito.

“Se ve uno obligado a llegar a una extraña hipótesis… Suponiendo que el enemigo del género humano tuviera la idea de trastornar la cristiandad con un error capaz de acelerar el fin de los tiempos, diría: Yo sacaré a luz un error que los contenga todos, y para desorientar a los hombres llevará los mismos nombres que la verdad. Este error será injertado en la más viva facultad de la naturaleza humana y tendrá su señal y su poder. En vez de centellear como débil lámpara en la inteligencia de un teólogo, sus resplandores inundarán las muchedumbres y, poco a poco, producirán un eclipse total de la fe. Lejos de consolidar a algunos príncipes en el cesarismo, como hizo el error protestante, los removerá a todos, arrastrando de un solo golpe el mundo que Cristo sacó de las ruinas de la antigüedad. Tronos, jerarquías, creencias, leyes, costumbres, herencia, propiedad, ejército, patria, todo lo arrojará como un objeto destruido, en la barbarie definitiva. Los mismos reyes cuidarán de este error como a su último medio de salvación, y será tan general, que se reirán del pequeño número de los que pretendan oponerse a él. Entonces se aproximará a la plaza por un camino también cubierto, que, desenmascarándose por completo en el momento de entrar en ella, verterá como una inundación el ateísmo absoluto que ha de tragarlo todo.

Pues bien, este error es la Revolución” (2).

El señor Multi cierra su libro y dice: No quiero comentar este texto, pues sería pretensión ridícula el pretender decirlo mejor que Blanc de Saint-Bonnet. Tan sólo quiero observar que si tiene en esto, como siempre, el mérito de la clarividencia y el impresionante vigor de la forma, no le pertenece el descubrimiento. Ya otros habían discernido antes al Espíritu malhechor emboscado en el entrelazamiento de los principios revolucionarios elaborados por él, como la araña en el centro de su tela, y el primero fue, según convenía, el tradicional guardián de la ortodoxia religiosa. Y así, el Papa Pío VI, desde el 10 de marzo de 1791, reprobaba públicamente la doctrina proclamada por la Asamblea Constituyente como “contraria a los derechos del Creador Supremo”. El 23 de abril del mismo año, estigmatizaba la Declaración de los Derechos del Hombre y denunciaba su oposición respecto a la religión y a la sociedad: “Illa scilicet iura religioni et societati ad versantia”.

Los ágiles dedos del abate sacan la nueva ficha que necesita. La mira y continúa:

A la luz de estas solemnes advertencias, José de Maistre, que abarcaba con su mirada de águila todo el panorama de la política religiosa de su época, podía discernir y denunciar su profunda perversidad: “Lo que distingue a la Revolución francesa y hace de ella un acontecimiento único en la historia, escribía él, es que es mala radicalmente… Es el grado más alto que se conoce de corrupción; es la pura impureza…” En todo tiempo ha habido impíos, pero “nunca ha existido antes del siglo XVIII una insurrección contra Dios”. También él la declara intrínsecamente demoníaca, “satánica en su esencia”, y añade: “Veo el enemigo del género humano, que tiene su asiento en la Convención, convocando a todos los malos espíritus en este nuevo Pandemonium y oigo claramente il rauco suon delle tartaree trombe; veo todos los vicios de Francia que acuden a su llamada, y no sé si escribo una alegoría (3).

Medio siglo más tarde, el Papa Pío IX, en su Encíclica del 8 de diciembre de 1849, ratificaba este juicio y lo hacía suyo casi con las mismas palabras. Resumiendo y precisando las condenaciones hechas por sus predecesores no dudaba en escribir con toda la autoridad de su cargo apostólico: “La Revolución está inspirada por el mismo Satanás. Su fin es destruir de arriba a abajo el edificio del Cristianismo y reconstruir sobre sus ruinas el edificio social del Paganismo”.

-Todo esto converge, en efecto, digo yo, para dar a la “hipótesis” considerada por Blanc de Saint-Bonnet una verosimilitud cada vez mayor que no podrá menos de reconocer, a mi juicio, cualquier inteligencia honrada. Vemos claramente cómo todas las fuerzas de la decadencia social y política proceden de una causa común y única, de un veneno tan virulento y sutil, que infecciona todo el cuerpo. Sin embargo, aunque usted me juzgue insaciable, yo desearía algunas aclaraciones suplementarias. El término y la idea de Revolución me parecen demasiado amplios para no resultar bastante vagos. Encierran numerosos aspectos solidarios, sin duda, pero diferentes. Usted afirma que Satanás inspira la Revolución; que él es, casi podría decirse, la Revolución misma. Sea, pero yo lo veo así en todas partes y en ninguna. Desde el punto de vista que ahora es el nuestro, es decir el de la Ciudad y el Ciudadano, ¿podemos nosotros, de alguna manera, cogerle sobre el terreno, situar con precisión su acción sobre uno o varios puntos capitales dados? ¿Cuál cree usted que es el dogma central con el que especialmente se ha encubierto el Espíritu maléfico, la torre que sirve de puesto de mando a Lucifer y a su Estado Mayor?

-La respuesta es fácil y nada dudosa, replica inmediatamente mi interlocutor. Desde el punto de vista de la vida pública, el dogma infernal por excelencia, aquel en que Satanás reside con preferencia y que constituye, para él, el mejor lugar de difusión y de corrupción, es la Soberanía del Pueblo y su sucedáneo el Liberalismo, que le es esencialmente congénito y le está tan íntimamente ligado que resultan inseparables. Y con esto hemos encontrado el asunto de nuestra conferencia de mañana.

(1) Mons. FREPPEL: La Revolution Française, p. 6

(2) BLANC DE SAINT-BONNET: La Legitimité, pp. 209-210

(3) J. DE MAISTRE: Oeuvres, I, p.p. 52 et 303

(continúa)

.

LinkBack URL

LinkBack URL About LinkBacks

About LinkBacks

Citar

Citar

Marcadores