Re: Las Indias no eran colonias

Mitos coloniales en el gran reino del Perú | EL MONTONERO

Mitos coloniales en el gran reino del Perú

22 de Febrero del 2017

Es necesario revisar la historia para reconocernos

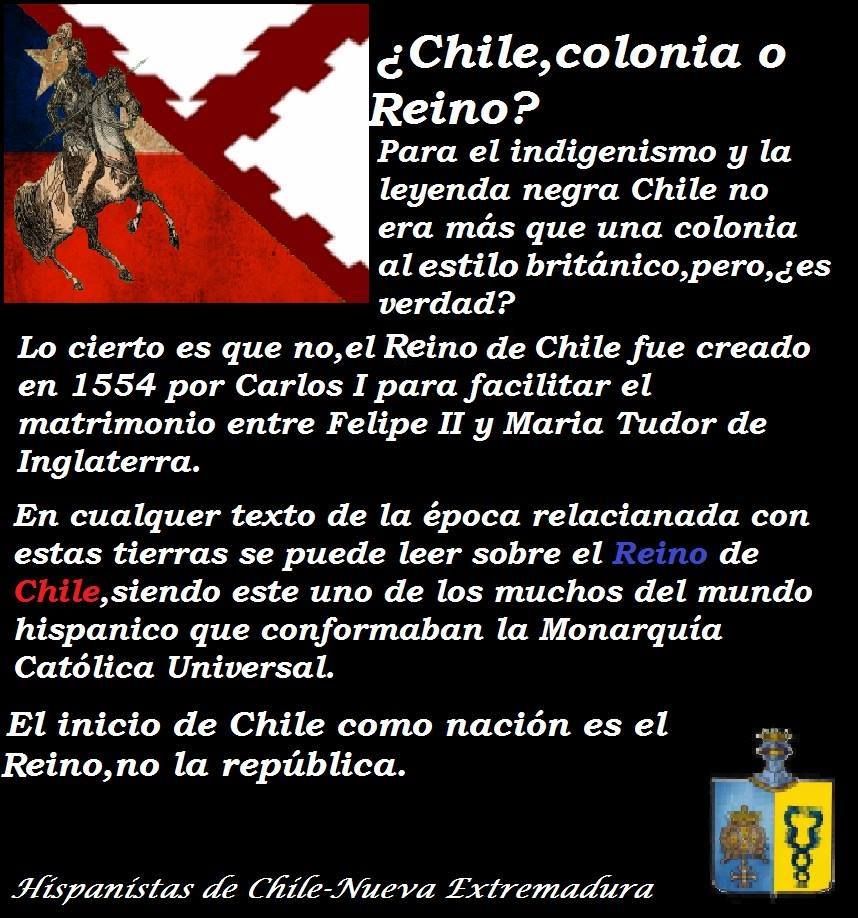

Empecemos identificando un mito que incluimos adrede en el propio título de este artículo. Entre 1533 y 1821 no éramos una colonia, sino que fuimos uno de los reinos del imperio español, bajo la forma político-administrativa de virreinato (“Las Indias no eran colonias”, Levene, 1952; “América: de colonia a reino y de periferia a centro”, Justiniano, 2016). Hay una diferencia que se aprecia en el profundo mestizaje tanto genético como cultural que no hallamos en ningún otro proceso histórico similar.

También en la posición relativa que ocupaban los reinos españoles-americanos en la consideración de la corona.

Un sucedáneo de este prejuicio es que “los españoles se llevaron nuestro oro y nuestra plata”. Nada más alejado de la lógica.

Ellos llevaban los minerales de un lugar a otro del mismo imperio, de igual modo que sobre la base de esas y otras materias primas se erigieron ciudades, acueductos, servicios públicos, sistema judicial, monumentos arquitectónicos, universidades, seguridad interna y externa, etc. Es absurdo pensar que los “españoles” en el siglo XVI, XVII y XVIII (en verdad, españoles-americanos o simplemente peruanos) tenían el afán de llevarse el oro y la plata lo más pronto posible, antes que llegue la revolución y la “independencia” en el siglo XIX (que en verdad fue una guerra civil). Así, no fuimos colonia sino el Reino del Perú, dentro del gran imperio español, aquel del que Felipe II dijo alguna vez “en mi imperio nunca se pone el sol”.

Otro mito es el de la implantación violenta, dramática y genocida del catolicismo entre los indios americanos. Es cierto que se registraron abusos y violencia física contra los indios por parte de los conquistadores, incluso por parte de clérigos. Pero estos abusos fueron denunciados, entre otros, por el sacerdote Bartolomé de las Casas, cuya denuncia fue atendida por las autoridades peninsulares, lo que llevó a expedir leyes que protegían a los indios. De este modo, con las Leyes nuevas de las Indias promulgadas por Carlos I el 20 de noviembre de 1542, los indios pasaron a ser súbditos de la corona española, y los nobles indios, fueron reconocidos como tales manteniendo privilegios por encima del pueblo llano indio.

El runa-simi o quechua, lengua dominante en Sudamérica prehispánica, fue rescatado de una desaparición progresiva e inevitable por la labor de sacerdotes que aprendieron la lengua y la usaron en su labor de evangelización. Domingo de Santo Tomás, misionero dominico, publicó el primer libro de “Gramática del idioma de los indios del Reino del Perú” en 1560. Otras lenguas nativas también fueron dotadas de alfabeto, protegidas y preservadas por el trabajo de los misioneros, labor que se prosigue hasta hoy.

También debemos superar el mito que habla de un genocidio de indios americanos perpetrado por los conquistadores. En su extraordinario trabajo Guns, Steel and Germs (1997) Jared Diamond demuestra que la mortandad que siguió a la llegada de los españoles no se explica por la superioridad tecnológica o bélica que se habría traducido en muertes masivas y violentas, sino más bien en gran parte por efecto de gérmenes traídos por europeos. De hecho, la muerte de Huayna Cápac y el príncipe heredero Ninan Cuyochi en 1525 se habría debido al contagio de viruela que los europeos introdujeron inadvertidamente con su llegada al Nuevo Mundo desde 1492. Este acontecimiento precipitó la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, quienes disputaron la sucesión ante el fallecimiento del Inca y su sucesor oficial. A su vez, esta convulsión política facilitó la conquista del imperio por los aventureros españoles comandados por Francisco Pizarro.

Imaginemos la escena. Muchos indios caían víctimas de enfermedades como viruela, peste y sífilis. Brujos, chamanes y curacas huían de enfermos en convulsión, por temor al contagio de tan terribles males. Curas y monjas católicos, entregados a su misión, atendían a estos enfermos, los acompañaban en sus últimos momentos e incluso lograban la recuperación de algunos de ellos. Esas y otras labores filantrópicas, caritativas y solidarias eran un ejemplo de vida que transmitía en lo cotidiano una nueva visión del mundo. Esa nueva visión, admirable y admirada, representada en una dedicación sacrificada en todos sus extremos, tuvo mayor efecto de convencimiento que cualquier discurso, coacción o adoctrinamiento. Se establecieron así fuertes lazos, y las creencias religiosas cristianas se expandieron y enraizaron, desplazando a las que se consideraban paganas. Incluso estos lazos continuaron fortaleciéndose y desarrollándose por encima de casos innegables de abusos, excesos e injusticias. El desprestigio sobre los autores de tales fechorías no afectó ni las creencias religiosas ni el respeto a sus buenas autoridades.

Hay que agregar también la introducción de instrumentos de hierro, la rueda y los animales de labranza, labor en la que también participaron muchos misioneros católicos. Estos elementos aliviaron en forma extraordinaria el duro trabajo que se debía realizar en el cultivo del campo cuando solo se tenía instrumentos de madera y cobre, sin rueda ni fuerza animal.

Por Darío Enríquez

Todo el mundo moderno se divide en progresistas y en conservadores. La labor de los progresistas es ir cometiendo errores. La labor de los conservadores es evitar que esos errores sean arreglados. (G.K.Cherleston)

45Víctor

45Víctor LinkBack URL

LinkBack URL About LinkBacks

About LinkBacks

Citar

Citar

Marcadores