La disolución del pensamiento político católico en España (2):

De la aspiración a un Partido católico al catolicismo social, como estrategia antiintegrista y anticarlista

sinnombre / 16 agosto, 2018

Parte 1 – La disolución del pensamiento político católico en España: Una previa, de la monarquía católica a la nación de católicos

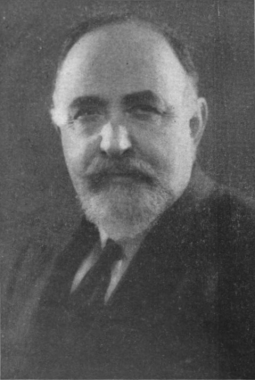

P. Ángel Ayala, S.I.

En las décadas finales del siglo XIX y principios del XX, se produce un fenómeno sutil pero fundamental para entender la debacle de la cultura política española. En esas décadas se produjeron muchos acontecimientos paradójicos. Por un lado, se va concretando una pérdida de poder institucional de la Iglesia y su debilitamiento frente al poder político. Por otro lado, a pesar de su rechazo frontal, el integrismo se fue recolocando en el Régimen de la Restauración y, por otro, se comprueba una revitalización religiosa de devociones populares y del asociacionismo o catolicismo social[1]. El agotamiento político de la vía integrista no restaba la permanencia de la virulencia entre los diferentes bandos católicos. Es aquí donde aparece un agente fundamental para explicar la evolución de ciertos acontecimientos: la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP). Fundada en 1908 por el jesuita Ángel Ayala, pretendía originalmente reeditar algo parecido a la Unión de Católicos para la defensa de los intereses católicos en España y acabar así influyendo en la “vida pública”.

Con otras palabras, se intentaba relanzar la praxis de las masas católicas pero sin tener que enfrentarse al poder constituido que representaba el régimen de la Restauración. De hecho, como ha intentado demostrar Chiaki Watanabe, la ACNP sería fundamental para explicar el desarrollo de la Acción Católica en España y su tremenda influencia hasta caer en manos de progresismo. Sin embargo, el matiz fundamental a considerar es que la estrategia de los propagandistas no fue proponer directamente un partido político, sino poner en marcha una estrategia del desarrollo del llamado “catolicismo social”, para así recoger a las “masas católicas”, empeñadas aún en derrocar el Régimen de la Restauración. Con otras palabras se quería hacer política pero sin un partido político. Esta movilización social del catolicismo, sin embargo, inevitablemente desembocaría posteriormente en intentos de formar un partido de corte demócrata cristiano, domesticado y respetuoso con el Régimen.

Se intentaba relanzar la praxis de las masas católicas pero sin tener que enfrentarse al poder constituido que representaba el régimen de la Restauración

Mujeres de la Acción Católico

Muy a posteriori, en 1946, Herrera Oria describiría la intención fundacional de los propagandistas que pretendía moverse en esa difusa frontera entre lo social y lo político: “Hubiera podido pretenderse con la asociación una obra de pura propaganda religiosa y se habría intentado hacer una asociación de gran provecho: pero no fue ése el pensamiento que le dio origen. Ni lo fue el hacer una agrupación de jóvenes católicos que se consagrarán sólo a la acción social. Ni se quiso crear una fuerza en el sentido de grupo político; que ni podía serlo por su naturaleza, ni por quien la fundaba, ni por el interés de la cosa en sí. Se pretendió crear una fuerza política que, no siendo partido político, pudiera influir en la vida pública, incluso en la política; y siguiendo las normas de la Iglesia en todo lo relativo a la dirección de la política, despertando vocaciones de políticos católicos, que defendieran los intereses de la religión y de la Patria desde los puestos de gobierno, cada cual libremente según sus preferencias personales. Una fuerza poderosa, no grupo político, pero preparada para influir en los gobiernos de un pueblo, no es una fuerza política, pero es de más interés que un partido político”[2].

Ello no quita que el Padre Ángel Ayala fuera acusado en 1911 ante Alfonso XIII de querer organizar un partido político y que fuera “desterrado” para mantenerlo alejado de su obra[3]. Para defenderse de las acusaciones, el P. Ayala realizó una declaración jurada en la que, entre otras cosas, afirmaba no ser ni integrista, aunque tampoco ni antiintegrista o anticarlista, pero que “el espíritu de la Asociación es opuesto al espíritu de los integristas singularmente en lo que toca a muchos de sus procedimientos … Que la Asociación no tiene carácter político determinado, sino que se mantiene en un terreno absolutamente independiente … Que jamás he negado que un católico puede lícitamente ser conservador”[4]. Estas declaraciones de Ayala y de Herrera, tampoco quita, como luego veremos en que el mismo Herrera Oria promovería, años antes de esas reflexiones, la fundación del Partido Social Popular.

Para defenderse de las acusaciones, el P. Ayala realizó una declaración jurada en la que, entre otras cosas, afirmaba no ser ni integrista, aunque tampoco ni antiintegrista o anticarlista

León XIII

Así, afirma Feliciano Montero que: “En el contexto de la fuerte división política de los católicos españoles durante la Restauración, el primer catolicismo social fue considerado por muchos propagandistas como una vía de superación de esa división política. Pero pronto, también en el seno del catolicismo social se reprodujeron las tensiones y descalificaciones en las que se cruzaban las viejas cuestiones políticas sobre el «mal menor» con las nuevas polémicas sobre la autonomía y la confesionalidad de los sindicatos católicos”[5]. El catolicismo social español, que iba a remolque al iniciado en otros países europeos a raíz de la publicación de la Rerum Novarum, tuvo sus primeros impulsos con el Congreso de Burgos en 1899, la organización de las Semanas Sociales, la fundación de la Acción Social Popular de Barcelona y otras muchas otras asociaciones e iniciativas[6].

Pero el asociacionismo y el catolicismo social llevaron a repetir los conflictos entre los entusiastas de la organización política de las masas católicas y los que se unían al magisterio papal alertando del peligro que podía suponer la emergencia de una “Democracia Cristiana” en sentido político y no social. Nunca hemos perder de vista que la única definición de “Democracia Cristiana” que León XIII aceptó en la Encíclica Graves de Communi (1901), era el de mera acción social en favor del pueblo. Explícitamente se rechazaba cualquier otra interpretación liberal-democrática, que algunos entusiastas del catolicismo social defendían a comienzos del siglo XX.

Pero el asociacionismo y el catolicismo social llevaron a repetir los conflictos entre los entusiastas de la organización política de las masas católicas y los que se unían al magisterio papal alertando del peligro que podía suponer la emergencia de una “Democracia Cristiana” en sentido político y no social.

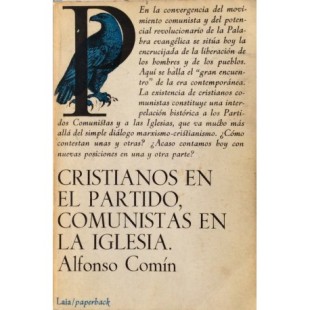

Severino Aznar

En el caso de España, en 1919, se había creado el denominado Grupo de la Democracia Cristiana con su epicentro en Zaragoza y dirigido por Severino Aznar. Aznar, candidato carlista por Daroca (Zaragoza) en 1910, buena parte de su vida la dedicó a extender el catolicismo social. Ello no quitó que, como otros muchos, participara en la Unión Patriótica de Primo de Rivera o que viera morir a varios de sus hijos, falangistas de primera generación, en la Guerra Civil. El objetivo del grupo, en un principio, era la organización de sindicatos católicos. Aunque poco después cayeron en la tentación de Sturzo y su fundación del Partito Popolare Italiano. Las evidentes limitaciones doctrinales -en lo católico- del partido maurista llevaron a El Debate y a su director Ángel Herrera Oria a soñar con reagrupar a los católicos bajo un mismo partido (cosa que como hemos visto negaba cuando reinterpretaba los orígenes de la ACNP).

Nuevamente, el ya más que caduco proyecto de la Unión Católica de Pidal, seguía latiendo en el inconsciente del catolicismo liberal. Así, bajo influencia de la ACNP, se constituyó en 1922 -como hemos señalado más arriba- el Partido Social Popular[7]. Este partido encontró adecuado cobijo bajo el Directorio de Primo de Rivera. Fue durante esa época cuando fue cuajando la tesis del “accidentalismo”. Con ello se significaba que la colaboración con el nuevo Régimen era accidental, ya que la Iglesia no se “decantaba” por ninguna forma de gobierno. Este argumento sería utilizado sucesivamente en todos los siguientes regímenes, como la República o el franquismo, de los que renegaría una vez hubieran pasado a la historia.

El objetivo del grupo, en un principio, era la organización de sindicatos católicos. Aunque poco después cayeron en la tentación de Sturzo y su fundación del Partito Popolare Italiano

La ACNP, con la llegada de la II República, nutriría las bases de la Juventud de Acción Popular[8]. Este hecho no es casual, pues respondía a una estrategia anti-carlista y anti-integrista desarrollada por el Nuncio Tedeschini, el presidente de la Junta de Metropolitanos -Vidal i Barraquer (que aborrecía profundamente al Obispo Irurita por tradicionalista y anticatalanista)- y Ángel Herrera Oria. La política vaticana lo que pretendía implementar era una reconducción de la Acción Católica (hasta entonces dominada por los intransigentes)[9] y de la CEDA hacia posturas posibilistas y accidentalistas que llevaran a los católicos a aceptar la II República[10]. Sin embargo, a pesar de los intentos de El Debate y la ACNP, nunca llegó a cuajar un partido Demócrata cristiano al uso. De hecho, los propagandistas que consiguieron el acta de Diputado en las Constituyentes de la II República, lo fueron por diversos partidos[11]. Sólo en Vascongadas y Cataluña se logró algo parecido[12], hecho que merecerá ser explicado o apuntalado en otro artículo. En ningún momento la CEDA se podría considerar la representación española de la Democracia Cristiana al estilo de Italia. Ello no quita que la CEDA, entre sus diputados, llegara a tener numerosos propagandistas[13].

Javier Barraycoa

NOTAS:

[1] Cf. Francisco Javier RAMÓN SOLANS, «“El catolicismo tiene masas”. Nación, política y movilización en España, 1868-1931», en Historia Contemporánea, 51: 427-454, p. 431. Para una descripción de la revitalización católica en la España de Principios del siglo XX, Cf. Federico M. REQUENA, Vida religiosa y espiritual en la España de principios del siglo XX, en Anuario de Historia de la Iglesia, 11 (2002) 39-68

.[2] Ángel HERRERA ORIA, Boletín de la AC de P, núm. 443, 15 de octubre de 1949.

[3] El obispo de Madrid-Alcalá, José María instó a los superiores jesuitas que trasladaran fuera de la diócesis a los jesuitas integristas como el P. Manuel Abreu, consiliario del Centro Social Obrero o el P. Ángel Ayala, consiliario de la congregación de luises y fundador de la ACN de JP. Cf. José Andrés-GALLEGO, “Sobre el origen de los propagandistas, ICAI y El Debate” en Hispania Sacra núm. 91, Madrid, CSIC, 1993. 286-287.

[4] José Luis ORELLA, El origen del primer catolicismo social español (Tesis doctoral), Madrid 2012, p. 61.

[5] Feliciano MONTERO, “El peso del integrismo en la Iglesia y el catolicismo español del siglo XX”, en Mélanges de la Casa de Velázquez, 42-1, 2014, p. 41 (en edición digital).ç

[6] Por ejemplo: la Asociación de Eclesiásticos para el Apostolado Popular, también fundada en Barcelona, la revista La Paz Social de Zaragoza y una red de cajas rurales y sindicatos agrícolas.

[7] Rafael DÍAZ-SALAZAR MARTÍN, «Política y religión en la España contemporánea», en Reis, 52/90 65-86. p. 61

.[8] Cf. Chiaki WATANABE, «Juventud Católica Española. Orígenes y primer desarrollo» en Espacio, Tiempo y Forma, núm. 8, 1995, 131-139.

[9] Sólo desde esta perspectiva se puede entender la fundación en Cataluña de una Acción Católica paralela: la Federació de Joves Cristians de Catalunya

.[10] Cf. Feliciano MONTERO, «Las derechas y el catolicismo español: del integrismo al socialcristianismo» en Historia y Política, núm. 18, Madrid, julio-diciembre, 2007, 101-128, p. 108.

[11] Las Cortes constituyentes de 1931 contaron con cinco propagandistas como diputados, Ricardo Cortés en las listas de Acción Nacional, José María Gil-Robles y José María Lamamie de Clairac por el Bloque Agrario, el nacionalista vasco José Antonio Aguirre (que sería el primer lehendakari del gobierno vasco en 1936) y el tradicionalista Marcelino Oreja Elósegui por la Minoría Vasco-navarra.

[12] Cf. Rafael DÍAZ-SALAZAR MARTÍN, Op. cit.

[13] En las elecciones de noviembre de 1933, fueron elegidos diputados unos 34 propagandistas, unos 30 en las listas de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) de la que Acción Popular es el grupo más importante.

https://barraycoa.com/2018/08/16/la-...-anticarlista/

1Víctor

1Víctor LinkBack URL

LinkBack URL About LinkBacks

About LinkBacks

Fue precisamente en las últimas dos décadas del siglo XIX y las dos primeras del XX donde los católicos en general apelaban frecuentemente como argumento de razón, a las “masas católicas” (en el fondo un reflejo ya debilitado de aquella “república de almas”) para exigir la unidad católica y frenar la imposición de la libertad religiosa de facto que quiso imponer el canovismo

Fue precisamente en las últimas dos décadas del siglo XIX y las dos primeras del XX donde los católicos en general apelaban frecuentemente como argumento de razón, a las “masas católicas” (en el fondo un reflejo ya debilitado de aquella “república de almas”) para exigir la unidad católica y frenar la imposición de la libertad religiosa de facto que quiso imponer el canovismo

Citar

Citar

Marcadores