¿Tendremos que volver a poner la ínclita página babosa de donde sale este comentario tan estúpido? El peor favor que haces a tu interés es poner en enlace a los artículos de García Moya (no están todos, ni siquiera los más brillantes) porque quien quedará en evidencia son los argumentos en su contra. Ni un solo argumento de los manejados por García Moya ha sido aún impugnado, en cambio el profesor alicantino ha develado centenares de manipulaciones. Y que decir de su libro "Tratado de la Real Señera". Inapelable. Usado hasta por los necionalistas catalanas para explicar el origen de las barras aragonesas.

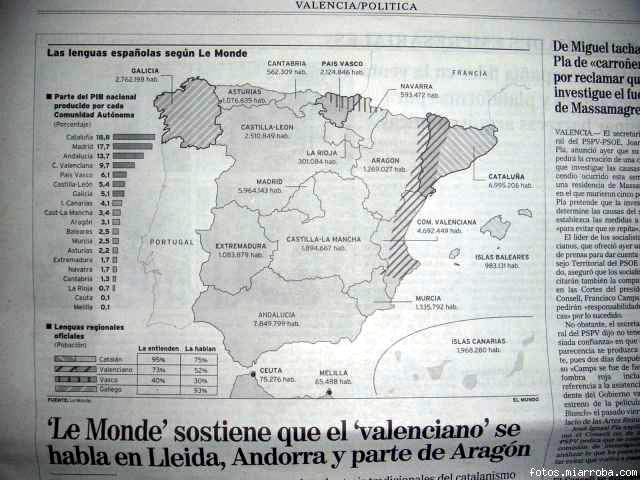

Hablando de la valencianización de Lleida hace poco "Le Mode" ha defendido que el valenciano llega hasta allí. ¿Tendrá algo esto que ver con la referencia al normativización del químico Pompeu de «infame e infecto dialecto barceloní» que hizo el necionalista Padre Batllori? Pero en fin, más argumentos da García Moya. Con quien por cierto, no concuerdo en el tono de muchas de sus intervenciones, que quede claro.

LinkBack URL

LinkBack URL About LinkBacks

About LinkBacks

Citar

Citar

- propiciados por estos diletantes que, precisamente por que no forman parte de la "Academia", no se hallan bajo el maligno, paralizante influjo de los paradigmas en las que esta - la academia, la convencion... - encalla de tanto en tanto.Cierto es que las producciones de estos marginales - "outsiders" los llama el mundo anglosajon - adolecen casi siempre de graves defectos formales y otras fallas diversas, propias de sabiduria autodidacta y la falta de preparacion escolastica, pero esta no es razon suficiente para menospreciar los magnificos servicios ofrecidos a la Ciencia - y al Saber en general - por estos bravos pioneros solitarios.

- propiciados por estos diletantes que, precisamente por que no forman parte de la "Academia", no se hallan bajo el maligno, paralizante influjo de los paradigmas en las que esta - la academia, la convencion... - encalla de tanto en tanto.Cierto es que las producciones de estos marginales - "outsiders" los llama el mundo anglosajon - adolecen casi siempre de graves defectos formales y otras fallas diversas, propias de sabiduria autodidacta y la falta de preparacion escolastica, pero esta no es razon suficiente para menospreciar los magnificos servicios ofrecidos a la Ciencia - y al Saber en general - por estos bravos pioneros solitarios.

El Rey Pedro IV de Aragón y II de Valencia creó un protocolo y ceremonial muy especial para la Real Senyera, que se viene observando desde entonces, y que el profesor e investigador Fermín Juanto Manrique resume en estos tres puntos:

El Rey Pedro IV de Aragón y II de Valencia creó un protocolo y ceremonial muy especial para la Real Senyera, que se viene observando desde entonces, y que el profesor e investigador Fermín Juanto Manrique resume en estos tres puntos:

Marcadores