LOS FUNDAMENTOS DEL IMPERIALISMO BRITÁNICO (3ª PARTE)

Por Manuel Fernández Espinosa

Gustaba de contar Thomas Hobbes (1588 - 1679) que su madre lo había traído al mundo en un parto prematuro, por el miedo que a la madre le inspiraba la noticia de la aproximación a Inglaterra de una poderosa cuanto sobrecogedora Armada Española, como nunca se había visto, con el propósito de invadir la isla. Esta Armada Española es vulgarmente llamada en la historia universal con el nombre de "Armada Invencible". Y teniendo en cuenta que no obtuvo su propósito suena a hiriente ironía llamarla así: es uno más de los goles que nos ha metido la excelente propaganda inglesa, siempre tan chauvinista y humorística.

Hobbes fue alumbrado por el terror de su madre y por eso el controvertido filósofo inglés llegó a decir: “El miedo y yo nacimos mellizos”.

Como a nadie se le oculta, la filosofía de Hobbes, además de ser un materialismo declarado que, cabalmente por su nulo recato, se ganara la fama de ateísmo, cristalizó en la fundamentación del absolutismo político. Esta fue la más imperecedera de las contribuciones de Hobbes a la filosofía: su teoría política. Sin los precedentes filosóficos presentados en LOS FUNDAMENTOS DEL IMPERIALISMO BRITÁNICO (2ª PARTE) su filosofía no hubiera podido ser la que vino a ser. Estos antecedentes los hemos considerado con antelación, pero conviene recordarlos: herejía, anti-aristotelismo/anti-escolasticismo (en su vertiente nominalista y empirista) y pragmatismo embrionario (con su concepto de ciencia como “saber es poder”, técnica-magia en Francis Bacon).

Cuando Hobbes enunció aquella terrible frase que lo haría famoso (“El hombre es un lobo para el hombre”) el filósofo inglés estaba pensando, a no dudar, en el truculento fenómeno de la guerra civil, la guerra civil que tuvo lugar sobre suelo insular en vida de Hobbes; pero la efectista reducción del hombre a depredador (en estado de naturaleza el hombre es contemplado como un lobo carnicero que ataca al otro) se puede aplicar perfectamente a Inglaterra que, con la insofocable voracidad de un lobo, acechaba los territorios bajo dominio de la Monarquía Católica e Hispánica. Y con esa misma condición de lobo que acecha su ocasión para caer sobre su presa fue como el mismo Hobbes, por aquel entonces, inspiró el plan de posesionarse de alguna isla propincua al continente americano. "Hobbes fue uno de los que idearon el plan gigantesco de la conquista de Sudamérica ara Inglaterra; y aunque no llegó a ejecutarse y se redujo a la conquista de Jamaica, queda a su autor la gloria de haber sido uno de los fundadores del imperio colonial inglés" -nos recuerda Oswald Spengler. Apoderándose de una isla caribeña podría instalarse una base desde la que lanzar las naves de la piratería inglesa a la conquista del Nuevo Mundo. Y tal propósito de conquistar América, en esos años, implicaba entrar en conflicto con España.

Hobbes seguía con ello la estela de sus más ilustres compatriotas, aquellos que habían sido formados en el odio a España difundido en los libros con ilustraciones de John Foxe. Hobbes es, en este aspecto de la política práctica (dejemos a un lado su teoría política), un eslabón más de la cadena de filósofos ingleses que fundamentan el imperialismo británico y, antes de considerar los fundamentos del imperialismo británico más moderno, no podíamos soslayar al "mellizo del miedo", del miedo a España. La base que los ingleses tomarían para sus incursiones de hostigamiento a España, a la postre, sería Jamaica. Ésta había sido atacada en un primer intento frustrado el año 1596 y, tras sucesivos ataques, los ingleses vieron culminados sus esfuerzos en 1655 a manos del almirante William Penn y el general Robert Venables. Y ahora atendamos a las dos fechas: la de 1596 (primer intento infructuoso de tomar Jamaica) y 1655 (cuando por ende los ingleses granjean su presa). En los años que van del 1596 al de 1655 la misma Inglaterra había sido escenario de una revolución (larga y sanguinaria) que se cobró la testa de Carlos I de Inglaterra en el año 1649. Los graves conflictos (económicos, sociales, políticos y religiosos) que produjeron la revolución inglesa y las guerras civiles que se sucedieron en la isla británica no alteraron apenas la política exterior de Inglaterra en lo que atañe a España.

Desde tiempos del cisma de Enrique VIII era Inglaterra un hervidero. Y no había dejado de serlo en la primera mitad del siglo XVII. Bien lo sabía nuestro Francisco de Quevedo, cuando allá por 1636, en “La hora de todos y la fortuna con seso”, ponía en la boca del rey inglés: “Yo me hallo rey de unos estados que abraza sonoro el mar, que aprisionan y fortifican las borrascas; señor de unos reinos públicamente de la religión reformada, secretamente católicos”. La profusión de sectas, el catolicismo soterrado y perseguido, en definitiva: la escisión religiosa de la sociedad inglesa sería fuente de conflictos internos que la precipitarían en una larga revolución.

Carlos I de Inglaterra

Cuando el malhadado Carlos I era todavía Príncipe de Gales, Carlos vino a España (corría el año 1623) con el Duque de Buckingham. El propósito del principesco viaje era tantear el terreno con miras a concertar un matrimonio real del joven príncipe inglés con María Ana, la hija menor de Su Católica Majestad Felipe III de España. Cuando Carlos y el de Buckingham regresaron a Inglaterra, el coronel Henry Bruce expuso al Príncipe de Gales el concienzudo plan de conquistar la fortaleza y plaza de Gibraltar. Existía el antecedente de los holandeses que, en el año 1621, habían intentado tomar Gibraltar pero que felizmente habían sido repelidos por las naves de don Fadrique de Toledo.

A finales del mes de abril de 1656 (Carlos I había sido ejecutado mucho antes, en 1649) Oliverio Cromwell escribía al almirante Montague:

“Acaso sea posible atacar y rendir la plaza y castillo de Gibraltar, que en nuestro poder, y bien defendido, serían a un tiempo una ventaja para nuestro comercio y una molestia para España; haciendo posible, además, con solo seis fragatas ligeras establecidas allí, hacer más daño a los españoles que con toda una gran flota enviada desde aquí…”.

No es nuestro propósito recorrer exhaustivamente la historia inglesa, por eso nos basta con recordar estos hitos a manera de muestra. Fijando nuestra atención en estos episodios históricos deducimos que una sola fue la política exterior de Inglaterra para con España: hacernos la guerra a todo trance, incluso plantando a las bravas sus bases en el Caribe, pero también atreviéndose a plantarla en la península. Y esta política era así, con independencia de que Inglaterra padeciera las más tremendas turbulencias y guerras civiles dentro de sus fronteras, no sin graves consecuencias de todo orden derivadas de un conflicto interno. Bien estuviera bajo un monarca o bien se convirtiera transitoriamente en una república, Inglaterra mantenía su hostilidad contra España sin varianza y el plan maestro de John Dee, de Walter Raleigh, de Francis Bacon, de Thomas Hobbes, el plan de aniquilar a España, para adueñarse del mundo, permanecía inalterado.

Guerra a España en el Nuevo Mundo y guerra a España en la misma Península Ibérica. De tal manera que el proyecto expresado por el coronel Bruce a Carlos I persistía, tras años y años, en la mente política de Cromwell que decapitaría al mismo Carlos.

No fue, por lo tanto, una ocurrencia, no se trató de una eventualidad, en modo alguno fue una espontaneidad que, con la Guerra de Sucesión como telón de fondo, el almirante británico George Rooke se apoderara de Gibraltar en 1704: el sueño de Cromwell se hizo realidad, a partir de ese momento los daños para España serían incontables.

BIBLIOGRAFÍA:

-Thomas Hobbes, "The Leviathan".

-Oswald Spengler, "La decadencia de occidente"

-Francisco de Quevedo, "Los sueños".

-Ph. Chasles, "Olivier Cromwell, sa vie privée, sa correspondence particulière".

-Thomas Carlyle, "Letters and Speeches of Olivier Cromwell".

CONTINUARÁ...

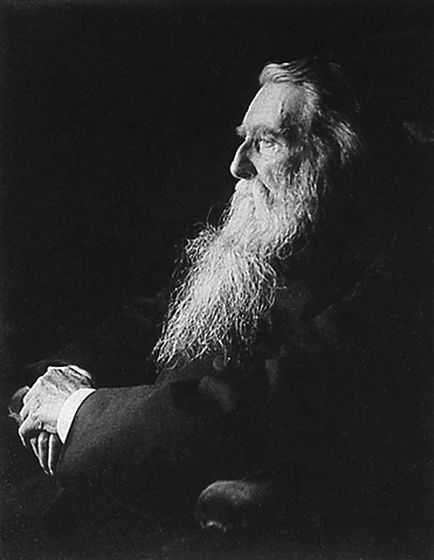

Thomas Hobbes

RAIGAMBRE

1Víctor

1Víctor

LinkBack URL

LinkBack URL About LinkBacks

About LinkBacks

Citar

Citar

Marcadores