El clero rebelde en la Independencia Hispanoamericana

24 June 2013 | Ciencias Sociales,Historia | Tags: Clero, Criollos, Independencia, Teorias

Betty Rodríguez Quevedo*

Resumen: Es bien conocido que en las luchas independentistas que tuvieron lugar entre 1808 y 1826 en América Latina, los criollos fueron los principales actores. Por otro lado, ha sido investigado el papel que jugó la Iglesia, como uno de los enemigos fundamentales de la emancipación. Sin embargo, a principios del siglo XIX, el clero en Hispanoamérica estaba nutrido de elementos de la élite criolla que encontró en la Iglesia una vía de ascenso y realización social, lo cual explica que como parte de la sociedad criolla haya jugado también un papel relevante en la independencia de América Latina, como agente de movilización nacional. En el presente ensayo se demuestra la incidencia de los sacerdotes rebeldes en los movimientos independentistas quienes lucharon no sólo con la palabra, sino también con el fusil. Además, se exponen algunas de sus ideas, y los orígenes de ese pensamiento radical, que bebió tanto de la Ilustración francesa como de las teorías tomístico-suarecianas sobre la Soberanía Popular.

Abstract: It is very well known that the creoles (natives) were the main performers of the struggles for the independence that took place in Latin America between 1808 and 1826. In addition, the role played by the Church as a fundamental enemy of the emancipation has been researched. However, at the beginning of the XIX century the Spanish–American clergy was full of the creole elite’s elements who found in the Church a way of ascent and social realization what explains, as a part of that society, it had also played an outstanding role for the independence of Latin America as a national mobilization agent. In this essay it is demonstrated the incidence of the rebellious priests who fought not only with the word but with the weapons, in the movements for the independence. Besides, some of their ideas and the origins of that radical thought which took a lot from the French Illustration as well as the theoriestomístico-suarecianas about the Popular Sovereignty are shown too.

Key words: independence, Creole(native), clergy, theories

El proceso independentista que comenzó en 1790 con la Revolución de Haití y prosiguió en el resto del continente Hispanoamericano a partir de 1808, tuvo entre sus causas factores de tipo político-económicos como la decadencia de la Monarquía española –catalizada por la expansión napoleónica- y el descontento de las colonias debido a los cada vez mayores gravámenes comerciales. Hubo también factores de orden ideológico que se explicaron a partir de la llegada de las ideas filosóficas de la Ilustración, así como por los ejemplos de la Revolución Francesa y la Norteamericana. A esto se le adicionó la consolidación social de un sector criollo muy vinculado al incremento de la producción agropecuaria, que ya reclamaba para sí derechos políticos, al crearse una conciencia nacional muy influenciada además por las ideas enciclopedistas. Fue precisamente este sector el que llevó adelante el movimiento emancipador, donde se destacó incluso un ala radical, proveniente parte de ella de la intelectualidad.

Mas no se puede olvidar que la llegada de los conquistadores a América Latina a finales del siglo XV, vino acompañada de la religión católica y por tanto de la institución de la Iglesia como mecanismo de control político e ideológico, que fue expandiendo su poder a lo largo de más de tres siglos de colonialismo. En todo este período la Iglesia Católica y el Estado Español en América actuaron con una dependencia mutua, justificada en el Patronato Real. Por tal motivo, uno de los mayores enemigos del movimiento independentista en América Latina fue la Iglesia, que volcó casi todas sus energías para escamotear la Revolución, al excomulgar a muchos de sus líderes y emitir pastorales contra ellos y el movimiento revolucionario. Empero, no se puede decir que todo el clero estuvo contra la emancipación. Es necesario destacar que muchos de los clérigos eran criollos, y algunos eran afines a las ideas enciclopedistas y escolásticas, por lo cual formaron parte también del grupo revolucionario.

Izquierda: Félix Varela. Cuba

Sin lugar a dudas los dos más importantes sacerdotes rebeldes que encabezaron un movimiento revolucionario fueron Hidalgo y Morelos, pero no fueron los únicos, aunque cualquiera que se guíe por la historiografía apologética de grandes figuras sí lo pensaría. En Cuba por ejemplo se destacó en este período el padre Félix Varela, quien estudió también las ideas de la Ilustración. Los otros curas que participaron en los movimientos emancipadores -rebeldes porque desobedecieron tanto a la Iglesia como a la Metrópoli-, lo hicieron no sólo desde su condición de intelectuales convencidos del despotismo colonial, sino desde una ideología criolla donde se reconocía la diferencia.

Sobre la problemática de la independencia hispanoamericana se han hecho disímiles trabajos, y sobre todo debido a la importancia del tema como legitimación de la memoria histórica, donde se reafirma el carácter soberano de las repúblicas latinoamericanas. La historiografía latinoamericana ha aportado incluso importantes estudios sobre la Iglesia en el continente, como los del autor Enrique Dussel y su Historia de la Iglesia en América Latina, que resulta de gran importancia para un mayor dominio del tema, al mostrar el comportamiento de la religión a lo largo de sus tres siglos de dominación colonial. Sobre este particular también se encuentra La Iglesia en América y la dominación española, de Lucas Ayarragaray, así como La Iglesia frente a la emancipación americana, de Miguel Luis Amunátegui y Diego Barros Arana; La Iglesia y su doctrina en la independencia de América, de Guillermo Figuera y La Iglesia Católica y el movimiento de liberación nacional en América Latina, de José Grigulévich, por solo mencionar algunos títulos. Se puede contar incluso con estudios sobre países específicos que abordan sus relaciones con la institución eclesiástica desde la colonia y durante el período revolucionario, como La Revolución de Mayo y la Iglesia, de Rómulo D. Carbia e Historia eclesiástica de Chile, de Carlos Silva Cotapos.

Ahora bien, la mayoría de estas monografías se han concentrado en la acción de la Iglesia como institución durante este período, y por lo tanto ha quedado vacante un estudio de la Independencia desde la influencia de los sacerdotes rebeldes en dicho proceso. Huelga decir que sí han habido disímiles estudios sobre Hidalgo y Morelos, y otros autores se han preocupado por rescatar figuras eclesiásticas del período revolucionario como Nicolás Perazzo con Josef Cortes Madariaga, Jorge Eduardo Arellano con El padre indio Tomás Ruiz. Prócer de Centroamérica, José Salvador Guanique con Presbítero y doctor José Matías Delgado y Eduardo de Salterain y Herrera con Monterroso. Iniciador de la patria y secretario de Artigas. Mas el presente ensayo busca destacar la participación de aquellos y otros curas que formaron parte también del elemento criollo que desde la intelectualidad supo llevar las pasadas ideas escolásticas sobre el origen contractual del poder y las de la ilustración francesa en aquellos momentos vigentes, a su ideal de república independiente.

El tema de la actitud del clero frente a la independencia ha dado lugar a las más disímiles opiniones –aunque la que predomina es su reacción contra la revolución-, sobre todo cuando se trata de defender desde una posición tan involucrada en el tema como lo está la historiografía hecha por religiosos. Por ese motivo, el criterio eclesiástico más generalizado ha sido ver que el clero católico fue, durante el movimiento de liberación, su fuerza motriz, y que la Santa Sede mantuvo en este período una neutralidad benévola para los patriotas. Incluso hay quienes han llegado a afirmar que la Iglesia fue “generosa hasta la heroicidad”[1] por las irrecuperables pérdidas que tuvo.

Por su lado, existen otros historiadores que sostienen que los jerarcas de la Iglesia se mantuvieron fieles a España -aún cuando el poder lo detentaban los revolucionarios-, porque a ella los unían vínculos de consanguinidad. Además, éstos pertenecían a familias de la alta sociedad que debían a la Corona el mantenimiento de su status. Muchos justifican las posiciones asumidas por factores económicos –que no dejan de ser causantes- y en el caso de los patriotas arguyen la deserción de las filas sacerdotales. También asumen que el clero ordinario se subordinaba a la fuerza militar y política –ya sean de realistas o revolucionarios- que tomara el control de sus parroquias u obispados.

Aunque muchos de estos argumentos son válidos, ninguno es absoluto ni prevalece por encima del otro. Primero porque no se puede hablar de un clero en general, pues se dividía en jerarquías y nacionalidades, además de estar influenciado por las ideas de la Ilustración o las teorías suarecianas, o por coyunturas determinadas. Lo que sí se puede asegurar es que la gran mayoría estuvo contra la independencia, y es que no se puede olvidar el engranado control estatal que constituyó el Patronato Real -instrumento palpable que legitimaba el poder español en medio de la efervescencia revolucionaria. La mayoría del cuerpo eclesiástico debía su razón de ser en la Colonia a la Corona, y sobre todo la alta jerarquía.

La primera gran diferencia se hizo sentir desde temprano entre el episcopado y el presbiterado. El primero, constituido por obispos y arzobispos, tenía una ventajosa situación económica en cada colonia. Su membrecía llegaba a obtener enormes rentas anuales y por esto hacían incluso la función de bancos, con lo cual sus intereses aumentaban con el tiempo. El segundo estaba integrado por presbíteros y sacerdotes que tenían en su gran mayoría una situación desventajosa, pues sus rentas no llegaban a veces ni a un tercio del ingreso de los obispados. La desigual distribución de esos capitales, era causa de odios entre ese alto y bajo clero, lo cual explica en parte su posición frente a la revolución.

La actitud de unos y otros estuvo también mediada por el tipo de relaciones mantenidas con España. De esta manera puede advertirse que los obispos, al haber sido nombrados por el sistema de Patronato, y por ende tener obligaciones con el Rey como Patrono, además de ser responsables del cumplimiento de las órdenes del Papa, [2] se mostraron más reacios al movimiento independentista. Éstos eran conscientes de la amenaza que suponían la independencia y el liberalismo para el statu quo logrado en la Colonia. Al ser la mayoría españoles, negaban la posibilidad de la formación de una Iglesia americana, que los despojase de sus cargos bien remunerados.

En cambio el bajo clero era más libre para seguir sus propias inclinaciones, al no tener tan graves responsabilidades ni contacto directo con el monarca español y menos con el Papa. Además, sus miembros conocían de cerca al pueblo, pues trabajaban con ellos en las parroquias e incluso tenían contacto con la aristocracia en el confesionario. También habían tratado directamente con los indios –sobre todo el clero regular-,[3] y por esto conocían su padecimiento. Mas esto no quiere decir que todos apoyaron la independencia, siquiera la mayoría. Antes hubo una segunda división que esclareció la posición de unos y otros, y la constituyó el elemento criollo del sacerdocio. Éste fue el bloque que en su gran mayoría contribuyó al desarrollo de la emancipación. Mas, ¿cómo llegaron ellos a ocupar un espacio en la sociedad?

En la segunda mitad del siglo XVIII tuvo lugar el Despotismo Ilustrado, donde las monarquías absolutas incluyeron en sus gobiernos algunas ideas filosóficas de la Ilustración que traían algunos cambios –supuestamente para el beneficio del pueblo-, pero sin renunciar a ninguno de sus derechos. Uno de sus representantes fue Carlos III de España, quien gobernó hasta 1788. En su reinado promovió algunas reformas, incluso en el tema de la religión, donde guiado por consejeros –el conde de Campomanes, el conde de Floridablanca y Manuel Rodó- promovió un definido programa de reforma eclesiástica. [4] Bajo esta línea se acordó, en 1776, nombrar a criollos para el desempeño de cargos eclesiásticos y judiciales en España, previéndose además que en las colonias se les ofreciera a los criollos un tercio de todos los cargos eclesiásticos. A partir de entonces es que se les dio acceso a la Iglesia, aunque principalmente para el ejercicio de funciones secundarias.

El elemento criollo ocasionó nuevas escisiones en el clero, pues éste no tuvo jamás una aceptación desprejuiciada por los gobernantes de la colonia, ni siquiera por sus obispos. Las dignidades eclesiásticas sólo estaban reservadas para los peninsulares, pues la Iglesia americana era ante todo española, “organizada sobre el modelo español, dirigida por españoles, en la que los fieles indígenas hacían un poco la figura de cristianos de segundo orden”. [5] Los criollos fueron destinados en su mayoría a cumplir como párrocos rurales y curas doctrineros. La hendidura entre estos clérigos y los peninsulares se abrió cada vez más, en cuanto las desigualdades se ahondaron. Los eclesiásticos españoles eran realistas, y aunque hubo sacerdotes criollos partidarios del Rey, una parte importante fue defensora de la independencia.

El clero fue además el sector que con mejor derecho pudo alcanzar la categoría de intelectual. Era un derecho noble que, aunque fuera un hijo de cada familia acaudalada, se iniciara en el sacerdocio. Las universidades de México, Lima, Santiago, Charcas y Córdoba, formaban especialmente a teólogos y casuistas. Muchos jóvenes criollos prefirieron el sacerdocio que encomendarse a las labores del comercio, además de que el mayorazgo también los obligaba. A su vez, era la vía más expedita para alcanzar los conocimientos necesarios y que le valiera de un rango en la sociedad. Fue así que con el tiempo se formó una clerecía patriota, empapada de ideas que le sirvieron de fundamento para contribuir a la emancipación.

El sentimiento cada vez más nacionalista encontró honda raíz en ese clero que pedía igualdad, una vez unido a las voces de libertad. Esto evidenciaba un sentido cada vez más desarrollado de la identidad, un descubrimiento del sentimiento americano por encima del español, que algunos sacerdotes manifestaron. Fue así que José María Morelos declaró en una oportunidad que: “a excepción de los europeos, todos los demás habitantes no se nombrarán en calidad de indios, mulatos ni otras castas, sino todos generalmente americanos”. Además, encontraron el patriotismo criollo muy marcado por la religión, razón por la cual el propio Morelos destacó que: “somos más religiosos que los europeos”, y que aquella era “nuestra santa revolución”. [6]

Mas ¿cuáles fueron las doctrinas que manejaron aquellos sacerdotes de la independencia? Como es sabido, las ideas de la Ilustración no solamente socavaron el orden en la Vieja Europa, sino que hicieron entrada triunfal en la apaciguada vida colonial. Entre sus más fervientes lectores estuvo el clero, que en una parte importante constituía a su vez la intelectualidad criolla. Estas ideas libertadoras del siglo XVIII entraron en la colonia bajo la influencia de una literatura subversiva extranjera, adalides de la guerra de independencia de las colonias inglesas en América del Norte y de la Revolución Francesa de 1789.

Para ese año –después de un largo período de reposo durante el reinado de Carlos III- la Inquisición vedó la entrada de estos libros y el Tribunal del Santo Oficio castigó a sus lectores. En las actas se dejaron constancia de los juzgamientos a Juan Pastor Morales, profesor del seminario conciliar, por haber aprobado la ejecución de Luis XVI e incitar a lo mismo para con el monarca español. También se condenó al sacerdote Anastasio Pérez de Alamillo, juez eclesiástico, que expresó sus dudas sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe. Otro caso ocurrió en 1797 cuando esa institución encarceló al fraile franciscano Juan Ramírez Orellano, quien calificó de tiranos a los reyes en general, incluso a los de España por su agresiva política colonial. Además había dicho que los franceses –aludiendo a los enciclopedistas- lo despertaron de un sueño, que eran los salvadores del género humano y que Voltaire era el Papa del siglo.

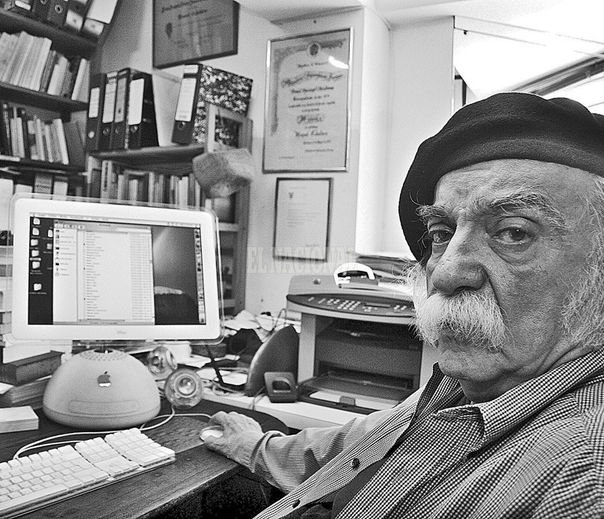

Ahora bien, ¿cómo se explica que los sacerdotes bebieran de estas ideas que desplegaban una recia ofensiva filosófica contra la Iglesia? Y es que aquellos pensamientos vinieron a completar la tesis escolástica de la Soberanía Popular. Ambos guardaban conceptos muy parecidos sobre el contrato social, sólo que uno desde la propia Iglesia y el otro fuera de ella pero con el lenguaje renovado del siglo XVIII. Esto quiere decir que en el movimiento emancipador convergieron dos ideologías: la de la Ilustración europea -sobre todo con Rousseau- acerca del origen contractual del poder político; y la de la tradición tomístico-suareciana [7] sobre el consenso explícito o implícito del pueblo al designar o aceptar al regente del poder y a sus sucesores.

Jean Jacques Rousseau.

Sin embargo tuvo una antigua y mayor receptividad entre los religiosos la doctrina escolástica de la soberanía popular, fundada en los apotegmas aquinianos y comentada por los grandes pensadores del siglo de oro español como Francisco Suárez, y que era enseñada en las Universidades y Colegios Mayores de Indias por dominicos y jesuitas. Los escritos del jesuita Suárez contenían la afirmación más clara del origen popular y de la naturaleza contractual de la soberanía. Este pensador argumentaba que el poder lo concedía Dios con consentimiento del pueblo a través del contrato social. Y que una vez transferida esa autoridad al gobernante, no podía recuperarse sin una razón suficiente como la ausencia del legislador o su incapacidad para atender el bien común. La doctrina aquiniana expuesta por el maestro tenía cinco condiciones para justificar la autoridad civil, donde la última permitía la resistencia pasiva e incluso la activa, si se llegaba al tiranicidio.

Este pensamiento se evidenció en muchas de las pastorales y alocuciones emitidas por sacerdotes que defendían la soberanía popular, como el rioplatense fray Pantaleón García cuando en 1814 expresó:

Es necesario tranquilizar la piedad alucinada. La autoridad emana de los pueblos sostenida por la Providencia, que deja nuestras acciones a la voluntad libre. La omnipotencia no toma interés en que el gobierno sea monárquico, autocrático o democrático; que la religión ni sus ministros pueden condenar los esfuerzos que hace una nación para ser independiente en el orden político, dependiendo de Dios y sus vicarios en el orden religioso.

Demos más luz a la razón. La fidelidad no es un derecho abstracto que obliga materialmente en todo evento: es la obligación de cumplir el contrato social que liga las partes con el todo. Su obligación es recíproca: tan deber es la cabeza ser fiel a sus colonias como de estas a ella. Debemos guardar respeto, obediencia al rey y a la metrópoli, pero éstos deben guardarnos nuestros derechos, promover nuestra felicidad.[8]

Cierto es que en las dos últimas centurias coloniales primaron las cátedras de Filosofía, Teología y Derecho en las Universidades a las que asistió la juventud criolla. De hecho, casi todos los sacerdotes que apoyaron la independencia, se formaron en colegios jesuitas, por lo cual entre sus ideas estaba presente la reversión de los derechos de soberanía al pueblo, tesis basada en los escolásticos españoles. Empero, esto no quiere decir que “no era Juan Jacobo Rousseau, sino Francisco Suárez, el mentor que los inspiraba” y que “no era el ¨contrato social¨ rousseauniano sino el ¨pacto social¨ suareciano lo que alegaban”[9] -como dice el historiador Guillermo Figuera-, porque las ideas de la Ilustración vinieron a complementar lo que de actualidad carecía el escolasticismo.

Para ejemplificar esto se pueden tomar los hechos ocurridos en Nueva Granada, cuando los patriotas de 1810, con el propósito de justificar la guerra contra España, citaban a Santo Tomás de Aquino en apoyo de la soberanía popular. Pero cuando los acontecimientos se precipitaron y tuvieron que redactar la Carta Constitucional de Cundinamarca el 3 de mayo de 1811, hablaron de los derechos inalienables del hombre y del ciudadano, con lo cual utilizaban el lenguaje del siglo XVIII. Por su parte José María Morelos en México aseguraba que la soberanía residía esencialmente en el pueblo y que, debido a las circunstancias del momento, éste había recuperado su usurpada soberanía, por lo cual quedaba disuelta para siempre la dependencia al trono español. Aunque este sacerdote rebelde cita las ideas de Suárez, su actuación posterior evidenció un nacionalismo criollo azuzado por las recientes ideas de la Ilustración.

Como éste hubo muchos otros sacerdotes que se sumaron al movimiento independentista hispanoamericano, ya sea por medio de la palabra o por el fusil. Señala el padre Cuevas que solamente en México llegaron a 6000 sobre un total de 8000,[10] los curas que en el período de 1810 a 1821, participaron en la lucha. En este mismo territorio, pero en la provincia de San Luis Potosí, ocurrió también un levantamiento -opacado por el de Dolores- donde participaron más de cincuenta clérigos dirigidos por el fraile Juan Villerías y el lego Luis Herrera.

Valientes como éstos en las batallas hubo otros como Mariano Matamoros, José Antonio Torres, José Guadalupe Salto, entre muchos que a pesar de sus hábitos fueron ejemplo desde el caballo de guerra. Mas algunos de letra franca y atrevida aseguraron también grandes hombres a la revolución. Desde la palabra sacerdotes como José María Coss y Servando Teresa de Mier desafiaron a la autoridad y cuestionaron el poder español. Así lo demostró el primero cuando en un discurso a raíz de la instalación en 1814 de Fernando VII en el trono, expresó:

Si las Cortes de Cádiz y todo el gobierno fueron nulos, y sus ministros delincuentes, como asegura Fernando VII, los americanos, lejos de ser herejes y rebeldes, por no haberlos querido reconocer, se han portado fieles a la Religión y a la Patria y son, por tanto, dignos de los mayores premios; como por el contrario Venegas, Cruz y toda la infernal caterva de seductores son, en este caso, los verdaderos traidores. Pero si el gobierno de las Cortes es legítimo, Fernando VII, que decreta despóticamente su exterminio, no debe ser reconocido como rey.[11]

Dean Gregorio Funes. Provincias Unidas del Río de la Plata (Argentina)

Otro gran territorio, cuna de destacados clérigos proindependentistas, lo constituyó el río de la Plata. Solamente en las Actas Capitulares desde el 21 al 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, aparecen las firmas y opiniones de 26 sacerdotes[12] que pedían se le quitara el poder de mandato al virrey y se dejara en manos del cabildo. Aquí los curas rebeldes se destacaron sobre todo como líderes políticos, pues formaron parte importante en los gobiernos como el ilustre Gregorio Funes, quien evitó la contrarrevolución de Liniers y ofreció importantes consejos para las decisiones en la nueva nación. También como un gran asesor fungió fray Benito Monterroso, quien se dedicó entre otras labores a “explanar razones convincentes, teñirlas de sentimiento en caso preciso y vestir el instinto con prendas de inteligencia”,[13] cuando a Artigas le faltaba la mesura ante la exaltación rebelde de su carácter.

En el Perú y Chile hubo otros tantos líderes políticos como el sacerdote Francisco Javier Luna Pizarro quien fue presidente del Primer Congreso Constituyente en 1822 una vez que San Martín dejó el poder y logró, junto a otros delegados del Congreso, imponer una plataforma liberal dejando a un lado a los representantes aristocráticos. En la patria de O´Higgins se destacó Camilo Henríquez, unido a la fracción carrerista [14] , miembro del Congreso y activo periodista editor del primer periódico La Aurora de Chile. Otro partidario de Carrera y ferviente orador, adepto a verdaderas transformaciones sociales fue el franciscano Antonio Orihuela, quien en 1812 expresó en una proclama: Con vosotros hablo, infelices, los que formáis el bajo pueblo. ¡Atended!Mientras vosotros sudáis en vuestros talleres, mientras gastáis vuestro sudor y fuerzas sobre el arado; mientras veláis con el fusil al hombro, al agua, al sol y a todas las inclemencias del tiempo, esos señores condes, marqueses y cruzados duermen entre limpias sábanas y en mullidos colchones que les proporciona vuestro trabajo […]; y no tienen otros cuidados que solicitar con el fruto vuestros sudores, mayores empleos y rentas más pingues, que han de salir de vuestras miserables existencias, sin volveros siquiera el menor agradecimiento, antes si desprecio, ultrajes, derechos usurpados […]. Borrad si es posible, del número de los vivientes a esos seres malvados que se oponen a vuestra dicha, y levantad sobre sus ruinas, un monumento eterno a la igualdad.[15]

En pos de esta misma igualdad se manifestaron voces como la del Obispo José Cuero y Caicedo, de Nueva Granada y la del chileno –defensor de la independencia en Venezuela- José Cortés Madariaga. Sobre el primero dijo el historiador español Mariano Torrente, que fue uno de los enemigos más terribles que tuvieron los que defendían la causa del rey, pues desde su posición podía manejar con facilidad los ánimos e incidir directamente en la determinación -favorable a la emancipación- de una parte del clero. Sus pastorales y predicaciones revolucionarias fueron en Quito, una de las mejores armas de aquella etapa revolucionaria.

De espíritu ardoroso fue también Madariaga, quien se ganó incluso la antipatía de la oligarquía mantuana, al proponer medidas determinantemente radicales como la igualdad del hombre sin distinción de clases, el abandono de la esclavitud y la repartición de algunas tierras, entre otras. Aunque tuvo una segunda etapa en su vida caracterizada por los errores en su proceder, pues fiel al modo de hacer de Miranda no comprendió que los tiempos de la primera República habían fracasado y que Simón Bolívar se convertía en el líder indiscutible de la revolución venezolana, aquel sacerdote nunca dejó de ser un amigo de la independencia y la libertad americana.

Ahora bien, a pesar de que en todos los territorios se sumaron clérigos a las luchas independentistas, en no todas las colonias el sacerdocio se entregó en iguales proporciones. Esto estuvo determinado por los sectores y grupos sociales que se unieron a la revolución y a la sujeción que pudieron mantener los realistas en cada territorio. Si se contaba con que la Iglesia como estamento poderoso económico y político, si se unía a una de las revoluciones iba a ser a la que estuviera representada por las más altas clases de la colonia, la realidad fue más allá de todo pronóstico. En primer lugar porque los sacerdotes actuaron como individuos conscientes de su nuevo tipo social y no como aquella institución que era española y no americana. Además, porque donde los movimientos fueron de base más popular, ellos encontraron el verdadero cambio; pues las revoluciones que en un principio se mostraban oligárquicas y defensoras del trono español, al no cambiar el statu quo, tampoco transformarían la condición de desventaja del clero criollo con respecto al español. Tanto fue así, que a medida en que los movimientos se fueron radicalizando, mayor cantidad de sacerdotes se unieron a la voz de independencia.

Criollismo exacerbado diríase fue uno de los motivos espirituales más connotado de aquellos curas rebeldes, quienes en busca de justicia fueron capaces de desobedecer a sus obispos, reyes y a la propia Curia Romana. La vida eclesiástica les había provisto de una mejor educación intelectual y un buen escaño en la sociedad, pero eran ante todo hijos naturales de Ultramar. Exponentes en sus discursos y pastorales de un sentir americano, fueron a su vez responsables de sumar al pueblo religioso al movimiento emancipador, que revestía no sólo el objetivo de una añorada independencia sino el de la formación de una nueva nación. NOTAS * Betty Rodríguez Quevedo es Licenciada en Historia, del Instituto Superior de Diseño(ISDi). Cuba. ** Ensayo elaborado a partir de la Tesis de Diploma Contrahistorias de la Iglesia: Los sacerdotes rebeldes de la Independencia. (nota de autora).

[1] Enrique Dussel: Historia de la iglesia en América Latina. Mundo Negro-Esquila Misional, Madrid, 1983, p. 149.

[2] El Pontificado se guió en un principio por las ideas vigentes que consideraban básica la alianza del Trono y el Altar, por lo cual hacía declaraciones contra la emancipación, entendiendo el movimiento americano como rebelión.

[3] Este es el clero de las ordenes misionales, como los jesuitas, franciscanos, dominicos, etcétera, quienes mostraban gran lealtad al Papa. También ha sido denominado como clero religioso.

[4] Los partidarios del Despotismo Ilustrado, encontraron como una de las causantes principales de la decadencia de España, a la Iglesia católica con su influencia sobre la vida espiritual y su acumulación de riquezas materiales, por lo cual sus reformas incluyeron la desamortización de sus bienes, la secularización de la enseñanza, la reducción del número de clérigos y frailes, la abolición de la Inquisición, la disolución de la Compañía de Jesús, entre otras.

[5] Guillermo Figuera: La Iglesia y su doctrina en la independencia de América. Ediciones Guadamarra, S.L., Madrid, 1960, p.382.

[6] Citado en: Pedro Borges: Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1992, p. 822.

[7] Esta denominación alude al pensamiento del filósofo y teólogo español Francisco Suárez nacido en Granada. Es considerado el filósofo escolástico de mayor relevancia del siglo XVI. De orientación básicamente tomista, sus obras y su enseñanza intentaron renovar la filosofía escolástica, en la época de la Contrarreforma en España.

[8] Citado en: Rómulo D Carbia: La revolución de mayo y la iglesia. Editorial Huarpes S.A., Buenos Aires, 1945, p. 24-25.

[9] Guillermo Figuera: Op.cit., p. 429.

[10] Ver sobre estas cifras en: Comisión de Estudios de Historia de la Iglesia en América Latina: Historia General de la Iglesia en América Latina, t.V. México. Ediciones Paulinas, S.A., México, D.F., 1984, p.184.

[11] Citado en: Leandro Tormo y Pilar Gonzalbo: Historia de la Iglesia en América III. La Iglesia en la crisis de la independencia. FERES-Friburgo OCSHA-Madrid, Madrid, 1963, p. 57.

[12] los 26 firmantes fueron: Don Juan Nepomuceno de Sola, fray Ignacio Grela, fray Pedro Santibáñez, fray Pedro Cortinas, fray José Vicente de San Nicolás, Dr. Julián Segundo Agüero, Dr. Nicolás Calvo, Dr. Domingo Belgrano, Dr. Melchor Fernández, Dr. Antonio Sáenz, fray Manuel Torres, fray Juan Manuel Aparicio, Dr. Luis José Chorroarín, fray Ramón Álvarez, Dr. Pascual Silva Braga, fray Manuel Alvariño, Dr. Domingo Viola, Dr. Bernardo de la Colina, Dr. Dámaso Fonseca, Dr. Pantaleón Rivarola, Dr. Manuel Alberti, Dr. José León Planchón, Dr. Juan León Ferragut, Dr. Vicente Montes Carballo, Dr. Ramón Vieytes.

[13] Eduardo de Salterain y Herrera: Monterroso. Iniciador de la patria y secretario de Artigas. Impresora L.I.G.U., Montevideo, 1948, p.111.

[14] En Chile los revolucionarios se dividieron en dos poderosos partidos: los que seguían a Carrera y los que apoyaban al cura Joaquín Echeverría Larraín y parentela. Los primeros eran más radicales y se mostraban más firmes contra los españoles, mientras los segundos eran timoratos en sus acciones, por lo muy unidos que se encontraban a la nobleza. Larraín había sido electo diputado por Santiago para el Primer Congreso Nacional de 1811, y en ese mismo año ocupó el cargo de Presidente de la Cámara de Diputados, el cual ejerció hasta que Miguel Carrera disolvió el congreso.

[15] Citado por: Hernán Ramírez Necochea, en la Introducción: Amunátegui, Miguel Luis y Diego Barros Arana. La iglesia frente a la emancipación americana. Empresa Editora Austral LTDA, Santiago-Chile, 1960, p.14.

Regresar al INDICE (Volver)

Ariadna Tucma Revista Latinoamericana. Nº 8. Marzo 2013 – Febrero 2014. Volumen I.

Publicado por ©Ariadna Tucma

Contacto: info@ariadnatucma.com.ar

____________________________

Fuente:

Ariadna Tucma » Blog Archive » El clero rebelde en la Independencia Hispanoamericana

98Víctor

98Víctor LinkBack URL

LinkBack URL About LinkBacks

About LinkBacks

Citar

Citar

Marcadores