1. El proceso de unidad italiana. Antecedentes. (1791-1845)

a) La raíz: deísmo y odio al Papado. Napoleón.

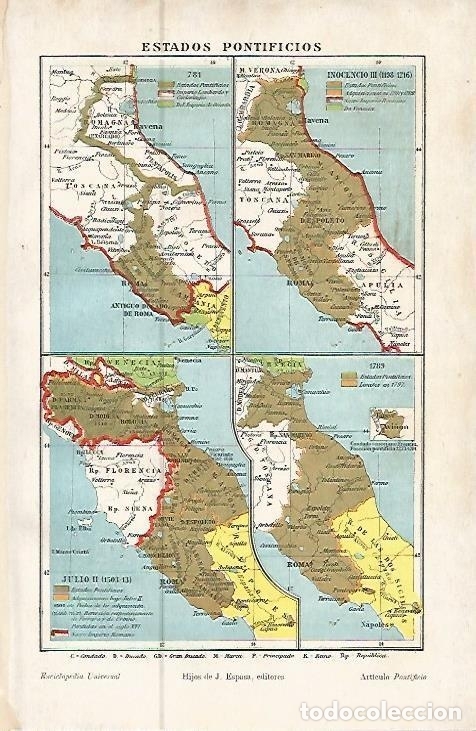

Los Estados pontificios, que desde el siglo IX habían sido el eje alrededor del cual ha girado la política de Italia, estaban formados por las Legaciones de Ferrara, Bolonia y Romaña, las Marcas, Umbría, el ducado de Roma, Montecorvo, y Benevento en el reino napolitano.

En 1847, escribía Balmes: “Italia ha tenido bastante espíritu de nacionalidad para no ser extranjera; pero demasiado poco para crear esas grandes unidades que vemos en Austria, Francia, Inglaterra, España y, últimamente en Prusia y Rusia. España, Francia, Austria, se han disputado con torrentes de sangre los pedazos de aquel país descoyuntado, pudiendo asegurarse que de no haber existido la soberanía temporal del Romano Pontífice, Italia hubiera perdido hasta ese rastro de nacionalidad, que tantas veces no ha tenido más vínculo que la lengua y el nombre”

La cuestión romana llenó la política del siglo XIX. Es cierto que, desde los orígenes del Renacimiento bullen en Italia ciertas ideas de independencia y de unidad; pero sobre todo desde la revolución francesa, esas tendencias cundieron marcadas con el sello del deísmo y del odio al Papa.

La misma revolución francesa era un ejemplo, que estaba demasiado cerca; pero, además, los jacobinos con las puntas de sus bayonetas fueron sembrando por Europa esas ideas de libertad.

Las promesas de Napoleón en su primera campaña de Italia contribuyeron no poco a atizar ese fuego: por fin el hecho de la república italiana y del reino napoleónico dejaron entrever la posibilidad de su realización. Ya en 1791 quedaron anexionados a Francia Aviñón y el condado Venesino, antiguas posesiones de la Santa Sede.

Pero mayor trascendencia tiene la proclama que Napoleón lanzó el 30 de mayo de 1796 al presentarse en Lombardía:“Amamos particularmente a los descendientes de los Brutos y Escipiones y de aquellos grandes varones que hemos escogido por modelos. Restablecer el capitolio y erguir con honor las estatuas de los héroes que alcanzaron un nombre inmortal, despertar al pueblo romano, abotargado tras muchos siglos de esclavitud; ese será el fruto de vuestros triunfos, que abrirán una era nueva en la historia”.

El 2 de abril de 1797, hablaba Napoleón de constituir una república en Italia, que creciera y se dilatase a medida que fueran decreciendo los Estados Pontificios. El 29 de septiembre escribía a su hermano José: “Si ha muerto ya el Papa, cuida de que no se elija otro y de que se incite a la revolución”. Bajos sus auspicios se formó la república italiana.

Sabemos cómo, proclamada la república italiana el 15 de febrero de 1798, salía el 20 desterrado para Valence (Francia) el Papa. Pero el mes de septiembre, los napolitanos con Fernando IV, entraban en Roma. Ahora era Fernando quien, como libertador, soñaba en un reino ítalo, y hacia él vuelven los ojos de los patriotas. Por el momento, los austríacos acabaron con la república y con los sueños de Fernando. Los Estados Pontificios fueron restaurados.

Con ocasión del bloqueo continental en 1806, comenzó una nueva tentativa. Por un decreto de Napoleón, árbitro de Europa, los Estados Pontificios quedaban anexionados al Imperio francés.

Al declinar la estrellade Napoleón, Murat, rey de Nápoles, gran maestre de la masonería, quiso realizar los sueños de Fernando IV, y en enero de 1814 pactó con la Austria de Metternich, con estas piadosas ideas; pero Pío VII, libre de su secuestro en Fontainebleau, volvía a su reino y entraba en Roma, a pesar de las trabas del camino.

El congreso de la legitimidad o de los soberanos, reunido en Viena para restaurar Europa, devolvió solemnemente, por el artículo 103, casi todos los Estados Pontificios: las Legaciones, las Marcas, el ducado de Benevento y el principado de Montecorvo con el núcleo de Roma; unas 748 millas con unos 3.124.000 habitantes.

2Víctor

2Víctor LinkBack URL

LinkBack URL About LinkBacks

About LinkBacks

Citar

Citar

Marcadores