LA CAPTURA DEL PIRATA HAWKINS

20 mayo, 2018

Plaza Mayor de Lima en el siglo XVI

Lima, 17 de mayo de 1594. Las campanas de la ciudad repican alarma y pronto en todas las calles corre la noticia; unos pescadores han avistado en la costa un barco pirata, puede tratarse de Hawkins, que hace unas semanas atacó la ciudad de Valparaíso pero lo de menos es cual pirata sea. Los piratas pueden despertar el temor pero también las ganas de colgarle por el cuello, además, Lima no es ciudad de temerosos.

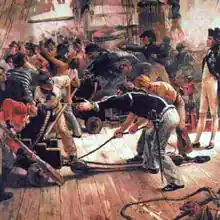

Tan rápido como corre la noticia, se organiza la defensa y sí es posible, la captura del pirata. Se arman tres barcos que zarpan de inmediato y otros tres barcos menores quedan en el puerto de El Callao a la espera de acontecimientos y como refuerzo de la ciudad. Al mando de la flotilla está Beltrán De Castro, un joven de tan solo 22 años. Al caer la noche y con mar brava, divisan al barco pirata y confirman que se trata del Dainty, el barco del pirata Hawkins, miembro de una familia de arraigada actividad pirata.

Al poco de dar comienzo la persecución, las condiciones de la mar empeoraron y se desató una tempestad que partió un mástil del barco de Beltrán de Castro e hizo girones el velamen de otro, quedando tan solo uno en condiciones de perseguir al pirata pero perdió el contacto con el inglés antes del amanecer. A la mañana siguiente, no hay rastro del pirata y se decide retornar a Lima, pues no merece la pena continuar la persecución a ciegas cuando atrás habían quedado los otros dos barcos con dificultades para la navegación. Al final no hubo contacto entre ninguno de los tres barcos españoles pero todos y por separado, llegaron al Callao. La mala noticia es que los dos barcos averiados por la tormenta, van a necesitar una reparación demasiado lenta como para continuar la persecución, por lo que quedan descartados. A cambio se agregó un barco menor para unirse al barco superviviente de la tormenta.

La suerte parecía estar con Hawkins. Gracias a la tempestad logró escapar de sus perseguidores y continuó navegando hacia el norte para seguir rapiñando todo aquello que fuera inferior a sus fuerzas. Cerca de Trujillo asaltó y quemó un barco, después saqueó la aldea de Huanchaco y allí abandonó a Alonso Bueno, un piloto español al que había secuestrado en Valparaíso cuando saqueó la ciudad, justo antes de acercarse a Lima. Pero la suerte le iba a durar poco.

Pocos días después de saquear Huanchaco llegaron los dos barcos españoles. Allí pudieron recoger al piloto Alonso Bueno, quien dio valiosa información a Beltrán de Castro acerca de la cantidad de hombres, cañones e intenciones futuras de Hawkins. Por él supieron que las ciudades de Puná y Guayaquil no entraban en los planes del pirata por contar ambas ciudades con defensas, así que hicieron esfuerzos para “meterse en el pellejo del inglés” e imitar su ansia depredadora con el fin de buscar unos objetivos y de esta manera, establecer una posible ruta. Y acertaron.

Combate naval siglo XVI según grabado de la época

El 30 de junio, a las cuatro de la tarde, encontraron al Dainty y otro barco que habían robado -al cual le habían instalado varios cañones- en la bahía de Atacames, en lo que hoy es Ecuador. Sin perder tiempo españoles e ingleses se saludaron con fuego y hierro para no perder la costumbre, durando el combate hasta las diez de la noche. En el combate del día siguiente la galibraza, el barco menor que acompañaba al galeón español, tuvo que retirarse por los daños sufridos y dedicarse la dotación a reparar la nave a la vez que atender a los heridos. La batalla continuó durante todo el día, desgastándose a cada minuto, cada cañonazo ambos contendientes. Durante la noche no hubo descanso para los españoles, empeñados en reparar la galibraza y lo consiguieron gracias al enorme esfuerzo y buen hacer de los marinos aun en tan difícil situación, consiguiendo tener a disposición el barco para el combate a la mañana siguiente.

Pero al amanecer del tercer día – dos de julio- las fuerzas comenzaron a inclinarse a favor de los españoles. Tras dejar al barco pirata desarbolado y sin posibilidad de maniobra gracias a la fina puntería de los artilleros, pudieron ponerse a su lado y se lanzaron al abordaje. Superados en el cuerpo a cuerpo, finalmente el Dainty izó bandera blanca en señal de rendición. Más de 30 piratas yacían muertos sobre la cubierta y otros tantos heridos, incluso el propio Hawkins estaba herido con dos balazos, dos bolitas de plomo español que ponían punto final a su carrera criminal. El joven Beltrán de Castro supo llevar la situación y no se dejó llevar por la ira. Apresó al “capitán” pirata y a los 90 supervivientes, repararon las vías de agua que tenía el Dainty y lo pusieron a remolque. Como el estado de ninguno de los barcos invitaba a una larga navegación y el botín humano era muy valioso como para perderlo, decidió poner rumbo a Panamá por ser la ciudad importante más cercana, en vez de regresar a Lima.

La noticia de la captura de Hawkins llegó a Lima en la noche del 14 de septiembre. Cuando el Virrey García Hurtado de Mendoza leyó la carta de Beltrán de Castro con la buena nueva, con la misma rapidez que había organizado la defensa de la ciudad y pese que ya era muy tarde, ordenó el repique de las campanas y la celebración de una misa especial en la iglesia de San Agustín para dar gracias.

Beltrán de Castro y los demás hombres no llegaron a Lima hasta diciembre. Avisados de su llegada, el Virrey Hurtado de Mendoza organizó un recibimiento triunfal:

Conviene que para dicho recibimiento, salgan los atabales desta ciudad y trompetas y menestriles y que los que tañeren estos instrumentos salgan con libreas y bien aderezados… La infantería les saldrá a recibir camino desde el Puerto de El Callao hasta las últimas casa de la ciudad

¿Y Hawkins…? El pirata inglés también fue paseado por las calles de Lima para que recibiera los “piropos” de la población a la que había pretendido robar, matar y violar. Pero su paseo no terminaba en la recepción ofrecida en el Palacio del Virrey, sino en un oscuro calabozo. En el momento de su rendición había pedido a Beltrán de Castro un salvoconducto para que él y sus hombres pudieran regresar a Inglaterra, pues alegaba que él no era pirata y que su viaje era científico. Pero había que ser muy ingenuo para creerse semejante trola y dejar marchar libres de la justicia a tan miserable banda. Después de tres años de prisión en Lima, en 1597 es enviado a España para que conociera los presidios españoles. Estuvo preso en condiciones muy duras en Sevilla y en Madrid. Hay quien asegura que en alguna ocasión los carceleros quisieron quemarlo vivo. Sea cierto o exagerado, el caso es que en 1602 fue puesto en libertad y devuelto a Inglaterra, debido al importante rescate económico que su familia pagó. Y es que su familia tenía mucho dinero, pues este Richard Hawkins -agárrese el lector- era hijo de John Hawkins, sobrino de William Hawkins y primo de Drake, ¡todos piratas!… Cuanto hijo de puta (con perdón).

Tal vez sus ocho años de cautiverio fueran duros pero tuvo suerte el cabrón. Como era de suponer, cuando llegó a la pérfida Albión fue nombrado caballero e incluso llegó a ser miembro del parlamento. Nunca más volvió a embarcarse rumbo a América ni a ejercer la piratería. Según cuentan las crónicas británicas se le encargó la vigilancia y la lucha contra los piratas en la costa sur de Inglaterra… Ironías de la vida

¿Y su barco, el Dainty…? Este si quedó a buen recaudo. Fue reparado y rehabilitado para servir a España. Se le cambió el nombre por Santa María de La Visitación aunque todos lo llamaban La Inglesa por su anterior deshonrosa vida. Incluso volvió a participar en algunas gloriosas jornadas contra piratas pero eso es otra historia.

Lo importante es esta historia y los hombres que se embarcaron un día en Lima para salir a la caza de unos piratas. Aquellos españoles de nacimiento y aquellos españoles nacidos en Perú -los llamaban novohispanos- que escribieron un pequeño párrafo en la larga y agitada historia de España y que con su valentía salvaron la vida a quien sabe cuanta gente. Hombres que las crónicas de la época nos han dejado escrito algunos de sus nombres: Álvarez, Avalos, Calderón, Chirinos, Garcia, Quiñones, Lezcano, Luján, Rivera, Reynalte, Velázquez, el propio Beltrán de Castro y otros cuantos. Hombres que debemos recordar por los siglos de los siglos… Amén

Se lanzaron al abordaje del barco pirata

_________________________________

Fuente:

http://laviejaespaña.es/captura-pirata-hawkins

261Víctor

261Víctor LinkBack URL

LinkBack URL About LinkBacks

About LinkBacks

Citar

Citar

Marcadores