***

San Millán de la Cogolla (Prov. de Logroño)

A 15 kilómetros de Nájera y 35 de Logroño, en el valle de San Millán, en un pequeño declive, se halla un monasterio cuya traza exterior, sin el signo de grandiosidad que es característico en esta clase de construcciones, no da la sensación de belleza que encierra su interior. Este monasterio fué mandado construir por Sancho el Mayor para que en él estuviesen los restos mortales de San Millán, mártir muerto en olor de santidad en el año 564, durante el reinado de Atanagildo. San Millán, Patrón de la comarca, que en tiempos medievales tuvo tanta veneración que sólo Santiago le superaba.

El rey Don Sancho sentía tanta devoción por él que ordenó fuese construido el monasterio y una preciosísima arca de donde procedían los valiosos relieves de marfil por los que fué nombrado ese lugar en todo el mundo.

El cenotafio famoso, prodigio de arte, era un arca con tapas de dos vertientes, de vara y media de largo por cinco sexmas de alto, chapadas en oro con diversidad de labores. El marco lo constituían veintidós chapas de marfil esculpidas, representando diversos momentos de la vida del santo. De esas chapas sólo quedaban dieciocho, de ellas doce en España. De las que faltan se sabe que cuatro se hallan en el Museo de Artes Industriales de Leningrado; una en el Kaiserfrederik Museum, de Berlín; otra en el Metropolitan Museum, de Nueva York, y media en el Bargello, Museo Nacional de Florencia.

El chapado de oro acentuaba su valía con labores de filigrana de un mérito extraordinario, que las hacía únicas en el mundo.

Las tablas estaban divididas en tres series, por razón de su estilo, asunto y dimensiones. Principalmente se trata en ellas de la vida de Jesucristo y de la acción taumatúrgica del santo fundador. Las primeras de esas placas representan la curación de los ciegos y de los paralíticos por Nuestro Señor; la entrada de Jesús en Jerusalén sobre un asno y el cuadro de la Cena, el más importante de todos. Ha sido reputada esta Cena como la obra más lograda de su época, comienzos del siglo XI.

Este dictado no lleva nada de hiperbólico, porque la reunión de los personajes que rodea a Jesús, la majestad con que Éste se halla modelado, la armonía del conjunto, la perfección del diseño, los elementos que entran en el exorno, son asombrosos. No puede concebirse obra de mayores perfecciones, ni un dominio de la técnica como el que demuestra el artista que dió a la posteridad tal prueba de maestría artística.

En la reproducción de escenas de la vida del santo hay también verdaderos aciertos. Uno de los relieves representa a unos miserables prendiendo fuego al lecho del santo, en tanto éste se hallaba dormido; se incorpora aquél y los incendiarios caen muertos; otro relieve muestra a dos ladrones que le roban su cabalgadura, quedando en seguida ciegos, y recobrando la vista cuando devuelven el animal robado; un tercero nos presenta a San Millán distribuyendo vino a los enfermos para sanarlos.

Curiosísima es la placa en donde se representa la destrucción de Cantabria. La puerta árabe, el almenado, las vestiduras y cotas, los mandobles, los jaeces, están reproducidos con estricto verismo.

Realismo del artista que para su alarde iconográfico no tuvo modelos, sino que se inspiró en la vida del santo, según la versión de San Braulio. Felizmente, el mundo sabe a quiénes se debe el prodigio de estos marfiles únicos de San Millán. En dos placas, por cierto desaparecidas, estaban los nombres: Enelmiro, Magistro, et Rodolphe, filio, así como el del ayudante, Simoene, discípulo.

Abonan la capacidad creadora de España estos marfiles, que enlazan perío dos de suma importancia y son capitales . en la historia política y religiosa de nuestra Patria.

***

San Pedro de Siresa (Prov. de Huesca)

Se acumulan las bellezas del paisaje en el camino que de Hecho va a enlazar con Siresa, el pueblo laborioso que, desde hace mucho tiempo, se activa en una industria singular, la del besque o liga, que extraen del muérdago y de otras plantas.

En este pueblo existe la iglesia de San Pedro de Ciresa, últimos restos de lo que fuera notabilísimo monasterio, al que ya se retiraran los obispos de Huesca cuando la invasión árabe en nuestro suelo, época en que comenzó a llamarse de Aragón. Durante los siglos IX y X acrecentó su fama, saliendo de él los monjes benitos en 835 para fundar en Ribagorza el monasterio de Nuestra Señora de Alahon, o de la O.

En el Concilio jacetano celebrado en 1063, en el que fué fijada la sede oscense en la iglesia de Jaca, se unió y anexionó a ella el monasterio de San Pedro de Siresa, con todas sus pertenencias.

Forma de cruz tiene el templo al que se da acceso mediante dos puertas. La de Occidente está formada por un arco embutido en el final del brazo largo de la Cruz. En el atrio están el lábaro y el escudo real de Sobrarbe con la inscripción: Fundata fuit per illustrissimos Reges Aragonum. En la puerta de la fachada meridional existe una lápida en mármol en la que están esculpidas las llaves y la tiara de San Pedro y la inscripción: Regia S. Petri de Siresa Ecclesia Collegiata, Regum Aragonum Capella Regia.

Mide este templo 200 pies de largo por 54 de ancho, siendo de elevados techos y todo él de piedra labrada. Magníficos son los retablos del siglo XV que tiene esta iglesia. También es notable el ábside, que lleva sencillos ventanales y potentes contrafuertes.

Don Sancho Ramírez concedió a esta iglesia el título de Capilla Real, y Don Alfonso el Batallador, que nació en este pueblo, agregó a este monasterio la iglesia de Santiago, de Zaragoza.

Don Vidal de Canellas, obispo de Huesca y Jaca, visitó Siresa en 1252 y, al ver la situación de este monasterio, ordenó que en él hubiese trece clérigos para el culto, otorgándoles para su mantenimiento la mitad de las décimas labores que tenía desde La Foz hasta la cumbre de los Pirineos. Posteriormente fueron reducidos a nueve de estos sacerdotes, en tiempos del obispo don Guillermo Ponz (siglo XV).

***

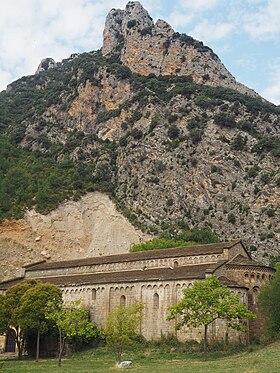

Leyre (Navarra)

La fábrica de este antiquísimo monasterio era nuncio de la grandeza de Navarra, de los tiempos en que ese reino extendía su influencia de Cataluña a Galicia, del Pirineo a la Tierra de Campos. Camino de Europa, Navarra, no solamente prepondera políticamente, sino que deja su influjo también en la arquitectura. Doble función la suya en este aspecto, pues que recoge elementos galicianos para influir a su vez con matices arábigo-españoles.

Las típicas iglesias navarras suelen tener tres naves abovedadas de cañones paralelos, con crucero (aunque también las presenta sin él) y portadas con tímpanos y arcos esculpidos.

San Salvador de Leyre pertenece al tipo arcaico, luego audazmente reformado por el Cister, el que derribó las sombrías naves primitivas sustituyéndolas con una única de catorce metros de luz.

Este monasterio, cuya cripta fué panteón real, tiene origen remoto, siendo uno de los primeros levantados en nuestro suelo. Cuando Iñigo Arista se enfrentaba con los sarracenos, año 848, ya había en él cien religiosos de San Benito. San Eulogio, el máximo doctor, los vió entonando sus preces al pie del peñascal. En el templo románico primitivo estos monjes oraban por la victoria y enseñaban a las gentes.

En este monasterio trocó Fortunio Garcés el ruido de la gloria por el silencio de la meditación, el brillo de la corona por la sencillez de la tonsura.

Con Sancho el Mayor, el rey de los hechos hazañosos, culmina el esplendor de Leyre. Toda la gloria del monarca, acumulada en el monasterio. Famosos fueron sus abades, como famosas fueron las solemnidades con que se daba testimonio de la recepción de grandezas. Hacia Leyre caminaban en peregrinación constante quienes sabían lo que el monasterio significaba en la cultura y en el arte. Glorias que iniciaron su decaimiento en 1035, a la muerte de Sancho el Mayor.

De Leyre marcharon los que fueron alma del cenobio, los monjes de Cluny y del Cister, y con el tiempo sólo quedó de tanto esplendor una hermosa portada, unas naves desiertas con sus muros desnudos y la cripta prerrománica, antiguo panteón de los reyes de Navarra.

***

San Pedro de la Espina (Prov. de Valladolid)

Es éste uno de los monasterios más visitados de España^ y en el que con mayor devoción permanecen los fieles que llegan a él atraídos por la reliquia poseída desde siglos, una de las espinas de la Santa Corona, guardada con unción por los reyes de Francia en el famoso monasterio de San Dionís (1).

Monasterio Castellano fundado por Doña Sancha, llamada la Reina, hermana de Alfonso el Emperador, de regreso de una peregrinación a la ciudad santa de Jerusalén, iniciada el año 1142. De vuelta a España, esta infanta visitó en Roma al Papa Inocencio II, el que le regaló un Lignum crucis y uno de los dedos del Príncipe de los Apóstoles. En Francia visitó la infanta al rey Luis el Joven, el que la acompañó a la abadía de San Dionisio, en donde le enseñó la corona de espinas del Salvador. Doña Sancha logró que una de estas espinas le fuese donada, la que colocó en una valiosa urna de oro, incrustada de topacios y otras piedras valiosas.

Antes de regresar a España marchó a Claraval para tratar con San Bernardo la fundación de un monasterio en los estados que ella poseía. Aprobó el proyecto el santo y le envió a San Nibardo, su hermano menor, para que le ayudase al establecimiento de esa fundación.

Si el origen de la Santa Espina ha sido puesto en duda, en cambio existe unanimidad en atribuir la fundación del monasterio a la infanta. Para su edificación cedió un palacio de su propiedad, situado en un ameno paraje entre los reinos de Castilla y de León, en el Obispado de Palencia, y no lejos de Valladolid. Los planos fueron trazados por San Nibardo, que era notable arquitecto, imitando el estilo del de Claraval. Y sobre lo que en tiempos remotos fuera lugar de recreo de procónsules romanos se levantó el monasterio. De regreso a Francia San Nibardo, envió a la nueva fundación al abad Balduino con varios monjes, los que integraron la nueva comunidad.

Al monasterio le llamaron de San Pedro, en memoria de la reliquia traída de Roma por Doña Sancha, pero más adelante le fue cambiado el nombre por el de Santa María, siguiendo la costumbre de la Orden Cisterciense de dar a sus monasterios la advocación de la Virgen, de la que San Bernardo era tan devoto. Pero, teniendo presente que en el monasterio se adoraba la Santa Espina, se le dió el título de Santa María de San Pedro de Santa Espina.

Este monasterio fué dotado por su fundadora con grandes riquezas, a las que contribuyó también el emperador. De esas regias mercedes hablaba la inscripción de la valiosa tapicería guardada en el monasterio. Inscripción latina, cuyo texto castellano decía así: "Pide: edifica, enriquece, ampara, abre—Sancha: Bernardo por Nibaldo—Alfonso corona de espinas Pedro."

Fué ésta una de las abadías cirtercienses más notable, e iglesia y convento presentaban gran belleza y admirable disposición. El altar de la iglesia estaba adornado de pedestales, columnas, capiteles y figuras de alabastro. Sus vitrales, de elegante disposición, facilitaban abundante luz a la capilla mayor, reflejando en los dorados retablos. Sus claustros eran amplios y bien ornamentados; su biblioteca encerraba riquísimos volúmenes y valiosos manuscritos; en su sacristía se guardaban riquísimos ornamentos de brocado y artísticos vasos sagrados de oro y plata; su relicario abundaba en custodias y urnas de plata.

En el catálogo de sus abades, que abarca desde 1143, con San Balduino, hasta 1608, con fray Luis Bernaldo de Quirós, figuran nombres preclaros, demostrativos de la importancia que ese cargo tenía y del prestigio que rodeaba a ese monasterio, cuya traza, disposición, adorno y riqueza causaron el asombro del rey Felipe II.

(1) Este origen de la Santa Espina ha sido refutado recientemente, sosteniéndose que mucho antes de que Doña Sancha naciera ya se encontraba en España esa reliquia, por la que juraban decir verdad los testigos y litigantes de aquellos lugares castellanos próximos.

***

El Puig (Prov. de Valencia)

Se ha calificado al Puig de Covadonga valenciana, pues que en él tuvo origen por dos veces la reconquista valenciana, una en tiempos del Cid; otra, en los de Jaime I de Aragón. El Caballero castellano se hizo fuerte en las colinas del Puig, para caer como férreo alcotán sobre la llanura. Siguiendo la táctica del Cid, Don Jaime se detuvo un día en el Puig, donde sentó sus reales, edificó un castillo y construyó una calzada hasta el mar para recibir la ayuda de sus galeras. Y desde el Puig parten sus huestes en la lucha con Ben Zeyan hasta acabar con su poderío y dominio sobre Valencia.

No habían transcurrido dos años desde la victoriosa entrada de Don Jaime en Valencia cuando, en agosto de 1240, fundó en el Puig un monasterio, que confió a la Orden de la Merced, acabada de fundar por San Pedro Nolasco, quien con sus mercedarios había acompañado al rey en las operaciones de la conquista.

Y el hecho taumatúrgico tiene realidad en las tierras levantinas: San Pedro tuvo la visión de cielos en los que refulgían cegadores los astros, los que con sus movibles parpadeos le anunciaban el lugar en que los monjes basilios enterraron bajo una campana, en los campos del Puig, la Virgen para sustraerla a la saña de los sarracenos. Dió cuenta al rey y a sus monjes de aquella visión, y acudieron todos al lugar por él determinado, en donde, soterrada, se hallaba la imagen de Nuestra Señora, conservada en integridad durante siglos. Allí mismo fué edificada una iglesia y un monasterio para los religiosos a quienes se les encomendaba su custodia y culto.

A los pies de esa imagen, tallada en granito por un monje del Medievo, colocó Don Jaime las llaves de la ciudad de Valencia y a la imagen la proclamó Patrona de sus conquistas y de Valencia.

La magna mole del monasterio, flanqueado por cuatro ingentes torreones, sirvió de enterramiento a los héroes de la reconquista y de relicario a las joyas del rey. Las reliquias de los santos tuvieron su exposición en él y en la riquísima biblioteca fué conservada la ciencia, con el cariño propio de aquellas épocas creadoras.

Adornaban el monasterio retablos góticos y tablas bizantinas, que desaparecieron un día; como le aconteció a los incunables y libros renacentistas, a los brocados y tisúes, a las valiosas ropas conventuales, a las joyas prodigio de arte medieval y renacentista. Fué el mismo desbarajuste que despojó a la mayoría de los monasterios españoles por obra de disposiciones inconcebibles, de lenidades que permitieron el despojo o participaron en él.

Entre las joyas, reliquias y objetos valiosos que se conservaron en el monasterio del Puig figuraban: La cruz que surmontaba el pendón real de Don Jaime, de alabastro con remates y pomos de plata dorada; la cruz abacial del monasterio; el copón o arquilla del Sacramento con que dió San Pedro Nolasco la comunión al ejército cristiano en la decisiva batalla del Puig; los ex votos de los reyes Jaime II y Alfonso V; los autógrafos de San Pedro Nolasco, San Vicente Ferrer y Santa Teresa de Jesús; el cuerpo momificado de fray Gilaberto Jofré, el preconizador de métodos racionales para acabar con el trato inhumano dado a los dementes, a quien se debe el primer manicomio que hubo en Europa.

El monasterio primitivo fué reconstruido en 1590. Del antiguo monasterio persistió la iglesia primitiva y dos muros extendidos a sus costados. La iglesia sufrió una restauración en su traza primitiva. Sus arcadas, capiteles, sus capillas y sus sepulcros pregonan la grandeza de la obra. El camarín lleva una cúpula bellamente pintada por Camarón, a quien, con Vergara, se debe también el decorado del resto de la pieza.

En el barroco altar mayor se muestra la imagen de la Virgen, encerrada en relicario de plata. Este retablo sustituyó en 1608 al que regaló el Papa Luna, Benedicto XIII, del que únicamente se conserva una tabla. Son de extraordinario mérito los sepulcros de don Bernardo Guillén de Entenza, el vencedor del rey Zenyán, y de sus descendientes, en quienes estuvo vinculado el señorío del Puig por donación real.

***

1Víctor

1Víctor LinkBack URL

LinkBack URL About LinkBacks

About LinkBacks

Citar

Citar

Marcadores