***

Santo Toribio (Prov. de Santander)

Persistente tradición se conserva en tierras de Liébana, allí en donde se halla "uno de los recintos de aquel alcázar soberano que la Providencia labró en España para asilo de su libertad, de su independencia y de su gloria". Allá donde los caminos serpean y lo selvático del ámbito fuerza al viandante a exclamar con el Arcipreste: "De nieve e de granizo no hobo do me esconder". Tradición antañona del Lignus Crucis, adscrita al monasterio de Santo Toribio, adonde a diario llegan los devotos para adorar el trozo mayor de la Vera Cruz en que nos redimió el Salvador. El trozo del glorioso madero traído por Santo Toribio, obispo de Astorga, y depositado por él en la catedral de la capital de la Maragatería. Aunque otros creen que este Santo Toribio no fué el obispo nombrado, sino otro Santo Toribio, presbítero de Turieno, pueblecito cercano, y acaso obispo de Palencia. Pero tiene mayoría la opinión de los que fijan el acontecimiento en el obispo astorgano.

Singular la vida de este santo, patricio de la primitiva Astorga, que de joven, a imitación de San Francisco, se vió arrastrado por la riada humana y que un día, cuando allega a él la orfandad, se contempla sólo en la inmensidad de su palacio, en donde recuerda la condición impuesta por Jesucristo al joven rico que pretendía ser su seguidor. Con un pobre rebujo sale Toribio por la puerta de su ciudad que se abría a la Via Aquitania.

Toribio, que se siente predestinado, boga por los mares, cruza tierras extrañas y merece que el Patriarca de Jerusalén, Juvenal, le haga depositario de las valiosas reliquias de la Pasión que poseía. El sacerdote español cumple como buen cristiano la delicada misión que le ha sido confiada. Entre esas reliquias figura, como asevera el historiador Flórez, un "gran trozo de la Cruz en que Cristo murió por nuestro remedio, que era de largo tres palmos y medio al través dos palmos más, y que era el brazo izquierdo de la Santa Cruz que la reina Elena dejó en Jerusalén cuando descubrió las cruces de Cristo y los ladrones".

Cuando llega a España Santo Toribio esta reliquia no tarda en quedar depositada en la catedral de Astorga, de la que llega a ser su prelado este español insigne, que conjuraba las aguas y en cuyo honor y sin ajeno impulso volteaban las campanas.

Ante el embate agareno la quietud de aquellas tierras se altera un día, Astorga peligra, y entonces los cristianos recogen sus reliquias y trasladan el cuerpo de su santo, el amado obispo Toribio, a Liébana, en la majestuosa belleza de las Peñas de Europa. Para relicario de prenda de tan subido valor como la que llevan escogen el monasterio de San Martín de Liébana, que se engrandece con los religiosos y fieles que en él se recluyen temerosos.

Santo Toribio de Liébana albergó a numerosos monjes, que en él estuvieron hasta que el vendaval del siglo XIX ahuyentó a los hermanos que hacían honor al lema "Cruce et Aratro". Abandonado por los benedictinos luego de diez siglos de habitarlo los de su Orden, el obispo de León, a cuya jurisdicción pertenecía, erigió en parroquia la iglesia monacal, procurando que no cayese en total abandono el monasterio de vestigios románicos, que tan famoso fuera en otro tiempo.

Como santuario, su actividad se inicia el 16 de abril, festividad de Santo Toribio, para terminar el 5 de octubre, en los albores de las clásicas veladas. Durante ese tiempo se celebran todos los viernes solemnes cultos con gran concurrencia de fieles que asisten a la procesión y adoración de la sagrada reliquia.

La reliquia fué salvada de la destrucción en el período rojo por un campesino que enterró la auténtica, sustituyéndola por otra semejante. Liberado Santander presentó la verdadera, y, al verificarse la función de desagravio, surgió el prodigio, así certificado por un cronista: "Sin una vacilación, ese día se organizó la comitiva bajo la lluvia. Y una vez más se operó el milagro: fué al pisar la comitiva el umbral de la iglesia cuando, instantáneamente, cesó la lluvia, mientras se alejaban las nubes y el sol lucía espléndido en el cielo azul, engalanando el marco en que se desenvolvía la procesión camino del monasterio".

Por estrecho sendero se llega desde Cabezón de Liébana a Piasca, que fué fundado antes del siglo X. El monasterio de Piasca fué dúplice y en él hacían vida religiosa comunidades de uno y otro sexo. Dependía del monasterio de Sahagún, que, como hemos indicado anteriormente, poseía jurisdicción sobre numerosos cenobios. Se cree que la iglesia actual de Piasca no es la primitiva, la que consagró el obispo Recaredo en 930, aunque sí fueron utilizados materiales a ella pertenecientes. Aún muestra la iglesia actual dos soberbios pórticos, en las que parece apuntar ya la ojiva, de bello diseño. Uno de ellos lleva un tríptico de gran valor. La cornisa del edificio aparece labrada con canes variados, admirablemente trazados. El interior recuerda la forma de las mezquitas.

***

Obarra (Prov. de Huesca)

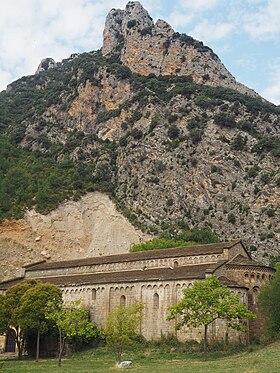

Cerca del límite de la provincia de Huesca se hallan los restos del que fue monasterio de Obarra. En lugar sosegado y plácido fué levantado este monasterio, que se remonta a los primeros tiempos de la vida eremita en nuestra nación. Se tiene noticia cierta de su existencia a partir del siglo IX; pero, sin atenernos a la prueba documental, podemos aceptar la tradición que lo supone existente mucho tiempo antes.

La ermita, a cuyo amparo crecería, sin duda, el cenobio, es de máxima sencillez. Su ábside lleva los arcos característicos del románico, finas saeteras, por donde se ilumina el interior. Se completa la fábrica con el clásico tejado de dos vertientes, formado con losas escalonadas.

El monasterio lleva también el signo de la sencillez. La iglesia tiene tres naves, más elevada la central, con ventanales bajo la cornisa. Cada nave lleva el correspondiente ábside, con arquitos profundos. En la iglesia existen diversas sepulturas de monjes, lado de la Epístola, así como la que guardó un día los restos de doña Toda y de su esposo, el conde Bernardo, hijo de Wandregisilo. El retablo, obra del siglo XV, está pintado sobre tabla.

Coinciden las opiniones en atribuir el origen de esta pieza arquitectónica al siglo XI. De su avatar nos informa el historiador aragonés Jiménez Soler, que nos dice: "Obarra tuvo, por nuestra suerte, la desgracia de volverse pobre muy pronto; en el siglo XI, ya el rey Sancho Ramírez lo anexionó al monasterio de San Victorián, y la centralización surtió sus efectos; el principio centralizador de que yendo todo a una sola mano ésta lo reparte más equitativamente y hace que los más ricos den a los más pobres se invierte siempre: son los pobres los que dan lo suyo a los ricos, por ser éstos los que tienen influencia, y Obarra entregó sus rentas y sus bienes, se convirtió en hijuela de San Victorián, y en su fábrica no se echó ya una pellada de yeso; así lo vemos hoy como en el siglo XI; más no bendigamos por eso la centralización; nos ha conservado Obarra petrificado, pero no lo hubiera dejado nacer”.

***

San Jerónimo de la Murtra (Prov. de Barcelona)

La fundación de este monasterio se debe al barcelonés Bertrán Nicolau, que era un ciudadano inmensamente rico y muy dado a ejercitarse en obras de caridad. Al efecto solicitó de Benedicto XIII (Pedro de Luna) el permiso para fundar un nuevo monasterio de jerónimos. La bula correspondiente fué firmada en Aviñón el 6 de agosto de 1413. El lugar elegido para construirlo fué una casa heredad de la parroquia de San Pedro de Ribas, y se llamó San Jerónimo de Monte Olívete. Para que se hiciesen cargo de él envió a dos legos el prior de San Jerónimo de Monte Olivete, y el de Cotalba mandó, a su vez a cinco frailes presbíteros. La comunidad tomó posesión el día 20 de noviembre de 1413. El fundador asignó a esta comunidad catorce mil libras catalanas para constituir una renta.

Resultó malsano ese paraje elegido, y entonces fué vendido el monasterio y las tierras, siendo adquirida una masía, la de la Murtra, a la que pasaron el 12 de noviembre de 1414, llamando a aquel edificio Nuestra Señora del Valle de Belén. El monasterio así establecido fué siendo ampliado, perdiendo la masía su carácter primitivo y acentuándose en el cenobio. El rey Don Juan II mandó edificar el refectorio y los Reyes Católicos sufragaron el coste del ala meridional del claustro, en donde se pueden ver cinco escudos de estos reyes, sin el cuartel de Granada, ya que aún no había sido conquistada esta ciudad. Las sillas del coro de la iglesia fueron costeadas por Carlos el Emperador, que allí pasó varias temporadas.

Las guerras de los siglos XVIII y XIX ocasionaron graves perjuicios al monasterio, y el Gobierno de 1823 expropió a la comunidad, que tuvo que salir de él, en tanto que el edificio, con todas sus dependencias, fué vendido a varios particulares.

Destacan de este monasterio la torre del homenaje, el airoso campanario, el caserío, al que rodean centenarios Robles y algarrobos. El portal de entrada al claustro es de elegantes líneas y el conjunto pleno de austeridad. El claustro, sin duda la pieza más artística y mejor conservada, tiene tres alas y en él resplandece en toda su pureza el gótico del siglo XV. Sobresalen por su esbeltez los arcos y es notable la pureza del abovedado. El surtidor de piedra del claustro es obra de depurado gusto. Tiene ocho caras con gradería y en su estructura evidencia el influjo de las normas de ornamentación orientales.

Las claves y nervaduras de las bóvedas están trazadas en piedra policromada y las ménsulas son cabezas esculpidas con todo detalle. En esta pétrea iconografía puede distinguirse a Fernando el de Antequera, Benedicto XIII, Juan II, los Reyes Católicos, Cisneros.

Los vanos que recogen las nervaduras de las bóvedas rematan en la figura de un ángel que tiene en sus manos una especie de apellido, sin duda perteneciente a algún bienhechor del monasterio. El refectorio lleva tres bóvedas de bellas líneas.

***

Yuste (Prov. de Cáceres)

El renunciamiento a las glorias terrenas tuvo efectividad entre los muros de este monasterio, que en el siglo XV labraron ios eremitas Pedro Brañes y Domingo Castellanos, en la falda de la Sierra Tormantos, sobre un terreno que en 1402 les donó un piadoso vecino de Cuacos llamado Sancho Martín. A poco se les agregaron otros ermitaños, entre ellos Juan de Robledillos, Andrés de Plasencia y Juan de Toledo.

Del primitivo trazado sólo persistieron dos claustros, en lastimoso estado de ruina, gótico y pequeño el más antiguo; plateresco el moderno, con dos pisos de galerías, de los que quedan las elegantes arquerías del inferior y algunas columnas del superior. El refectorio llevaba asientos corridos de fábrica y zócalo de azulejos mudéjares.

Adosada al claustro viejo, la iglesia conventual. Templo gótico con imafronte desprovisto de ornato y portada de medio punto moldurado sobre pilastras. Interior de una sola nave, cubierta con bóveda de crucería estrellada. La sillería del coro, que en parte fué trasladada a la inmediata iglesia de Cuacos, era una preciosa talla en nogal, de estilo gótico correspondiente al siglo XV, obra parecida a la existente en la catedral de Plasencia, por lo que se ha supuesto que sea del mismo artista Maestre Rodrigo. Obra de valiosa ejecución era el retablo del altar mayor, que fué llevado a la iglesia de Casatejada. Fué realizada esta obra por encargo del rey Felipe II, que deseaba honrar la memoria de su padre. Es de talla policromada y dorada, que se divide en tres cuerpos con columnas corintias, sobre las que se dispone un valioso entablamento que corona un frontis dividido con imágenes y el escudo imperial. En el centro lleva una excelente copia de La Gloria, del Tiziano.

Adosada a la iglesia por el costado opuesto al monasterio se halla la Casa del Emperador, de modestas proporciones y sin adornos ni pinturas; sus blanqueadas paredes hablan de la austeridad del que quiso conocer también el gozo del renunciamiento.

El deseo expresado con el mayor laconismo a los Jerónimos de Yuste: "Deseo retirarme entre vosotros a acabar la vida: y por esso querría que me labraçedes unos aposentos en San Jerónimo de Yuste, y por lo que fuere menester acudiréis al secretario Juan Vázquez de Molina, que él procurará dineros, para lo cual os embio el modelo de la obra..."

Y a las cinco de la tarde del 3 de febrero de 1557 una litera se detenía ante la puerta de la iglesia de Yuste y de ella descendía un caballero prematuramente envejecido, cuyas piernas se resistían a mantenerle en la antigua gallardía que viera toda Europa. En silla de brazos le transportaron hasta las gradas del altar mayor el conde de Oropesa y su fidelísimo don Luis de Quijada. Carlos I de España y V de Alemania acababa de decir adiós al mundo.

***

Casbas (Prov. de Huesca)

En el conjunto de monasterios que un día jalonaran las tierras de España figura el de Casbas en tierras aragonesas, donde la naturaleza en su grandeza moldeó en superación los caracteres. No obstante su poca nombradla, este monasterio merece ser sacado del olvido, aunque sea en la forma somera que exige la escasa literatura a él referente.

Luego de contemplar en San Miguel de Falces su soberbio templo, que conjunta detalles del románico de la decadencia con otros del ojival que comienza a dominar en la construcción, puede el viajero trasladarse a Casbas, a sólo unos kilómetros de distancia.

El monasterio de Casbas fué fundado el año 1173 por doña Oria, condesa de Pallás. Ante el monasterio ancha plaza. Da acceso al recinto sagrado una portada bizantina, con arcos escalonados, con pintorescas ornamentaciones. En lugar principal el signo del Lábaro.

El coro, construido en fecha posterior a la del monasterio, ha desfigurado la traza del interior. Sobresale el ábside, del más puro estilo románico. El claustro es de estilo gótico, y entre el resto de la obra sobresale la torre del homenaje

***

El Parral (Prov. de Segovia)

En época en que Segovia era predominante, gobierno del príncipe don Enrique, luego desdichado monarca depuesto simbólicamente entre befa y escándalo, fué erigido el real monasterio de Santa María del Parral, que venía a continuar la pura tradición del arte gótico. Se atribuye tradicionalmente este monasterio al funesto valido de ese personaje real, don Juan de Pacheco, segundo marqués de Villena. Un desafío que puso en peligro su vida dió ocasión a su promesa de levantar un templo en honor de la Virgen, en el lugar en donde ya existía una ermita llamada de Santa María del Parral, nombre luego aplicado al monasterio.

La Historia determina que, reunidos en 23 de enero de 1447 los señores don Fortún Velázquez, deán; don Luis Martínez, arcediano de Sepúlveda; don Alonso García, arcediano de Cuéllar; don Gonzalo Gómez, chantre, y otros prebendados de Segovia, entre los que figuraba don Fernando López de Villaescusa, capellán mayor de Don Enrique y tesorero de dicha catedral, este capellán presentó una carta de Don Enrique, fechada en Olmedo dos días antes, en la que rogaba al Cabildo que atendiese a lo que propondría López de Villaescusa: Que el marqués de Villena deseaba establecer en Segovia un monasterio de Jerónimos, y que le parecía ser lugar idóneo a la fundación el lugar ocupado por la ermita de Santa María del Parral. Por esto indicaba al Cabildo, de quien era la propiedad indicada y sus huertas aledañas, que hiciese cesión de esta propiedad a los fines propuestos.

No puso obstáculo el Cabildo a la petición, y en 10 de diciembre hizo entrega de los bienes solicitados a don Rodrigo de Sevilla, quien dió poderes al general de la Orden de los Jerónimos, que era el prior de San Bartolomé de Lupiana.

A expensas de Don Enrique se hizo la fundación, para lo que señaló 20.000 maravedíes de juro en rentas de la ciudad. Cuando subió al Trono siguió protegiendo al monasterio, al que hizo donación de varias reliquias, entre ellas la espada de Santo Tomás de Aquino, que los dominicos de Tolosa habían extraído del sepulcro de este santo, y la entregaron al rey Don Juan II, con destino a una iglesia de su reino.

El primer prior de este monasterio fue fray Pedro de Mesa, y su mandato sobre los cuatrocientos setenta y nueve religiosos que en él había comenzó el 2 de abril de 1448. El último lo fué fray Julián Durán, elegido en 27 de junio de 1834, y que cesó dos años después al consumarse el atropello de la exclaustración, liminar de una serie de despojos en los que España perdió inmensos tesoros artísticos y bibliográficos.

Todo es admirable en El Parral. Desde la monumental fachada, el visitante contempla acumulado el arte, de tal forma que se ve precisado a declarar que la joya de una ciudad saturada de arte, la obra de más perfección, es El Parral. Este se atribuye al maestro segoviano Juan Gallego, quien se cree que también dirigió los primeros trabajos. La construcción duró bastante tiempo y la obra no estuvo totalmente acabada hasta el reinado de Carlos I. Esta es la causa de que en esa joya se vean unidas facetas del arte gótico y del plateresco. Entre los maestros que continuaron los trabajos figuraron Bonifacio Gilás y Juan de Ruesga.

Gran belleza la del imafronte. En las estatuas se ve patente el influjo del estilo ojival. El pórtico destaca por la delicadeza de sus líneas y en el decorado floral se ha alcanzado perfección en la variedad. El claustro es de estilo gótico. El patio interior muestra espaciosas galerías y bellas arcadas. El refectorio presenta un magno artesonado. A la galería de la izquierda da la capilla-panteón, en la que se dispusieron al eterno descanso próceres segovianos. Entre esas sepulturas figuró la del historiador Diego de Colmenares, el de la acerada pluma.

Espaciosa es la nave de la iglesia, la que presenta airosas arcadas de estilo gótico. Bóveda de crucería, esbeltas columnas y sobrios capiteles. En las juntas de los arcos del crucero lindas hornacinas con imágenes. Es muy notable el púlpito, de elegante talla con esculturas. En el lateral izquierdo del templo existen varias capillas con bellísimos pórticos. En el brazo izquierdo del crucero se muestra la soberbia portada de la sacristía, pieza que por sí sola merece el viaje al Parral. Dos columnas, bellamente ornamentadas, se prolongan hasta la altura del arco. Lleva éste esculturas bajo labrados doseles; la arcada está limitada por calado festón. Sobre el arco, otro cuerpo que nos ofrece un prolijo trabajo ornamental, en donde las esculturas, los cálices y hojas se muestran bellamente tallados en mármol. A la derecha de esta puerta, uno de los bellos sepulcros del Parral, el de doña Beatriz de Pacheco, hija del marqués de Villena. Bellísima estatua yacente la de esta dama, con soberbio túmulo de tres cuerpos y en los recuadros artísticas esculturas.

Este monumento, en donde todo es bello, acrece interés y belleza en la capilla mayor. Muestra excepcional del arte plateresco es la capilla que, por los años 1468 al 70, construyeron los maestros Juan y Bonifacio Gilás. Las estatuas de los apóstoles son obra de Sebastián de Almonacid, de fines del siglo XV. De este artista es también la imagen de la Virgen que se halla en el parteluz de la puerta de acceso al templo. El retablo, de policroma talla, está colmado de imágenes, en cuya parte central va una ad mirable talla del Crucificado. En la parte superior otra no menos bella imagen de la Virgen, obra de 1528, que se debe al artista abulense Juan Rodríguez, como todo el retablo de que es autor. Consta en los documentos que hacen referencia a este magnífico retablo que en la ejecución del mismo ayudaron al maestro Juan Rodríguez el pintor Francisco González y los tallistas Blas Hernández y Jerónimo Pellicer. Formando monumental tríptico con este retablo se hallan, a ambos costados de la capilla mayor, los magistrales sepulcros del segundo marqués de Villena y de su esposa, doña María de Portocarrero. Son de idéntico estilo que el retablo, por lo que se supone que unos mismos artistas intervinieron en su ejecución. La concepción, lo complicado del adorno, la profusión de esculturas, lo perfecto de las estatuas orantes, la armonía del conjunto, hacen de estos sepulcros dos joyas que asombran a quienes las contemplan.

***

1Víctor

1Víctor LinkBack URL

LinkBack URL About LinkBacks

About LinkBacks

Citar

Citar

Marcadores