Francisco de Miranda

El espía que traicionó a España y batalló con Simón Bolívar por la independencia de Venezuela

En pleno bicentenario de la muerte de Francisco de Miranda, recordamos la extensa vida de un militar y político más

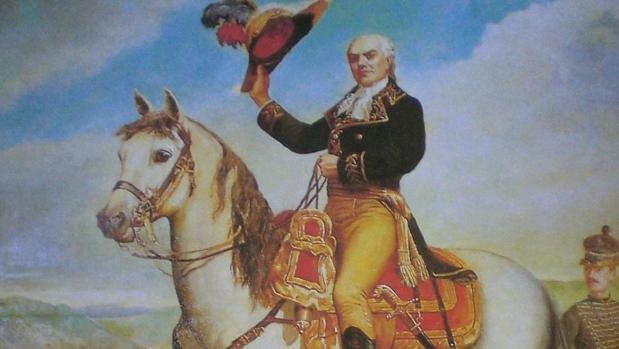

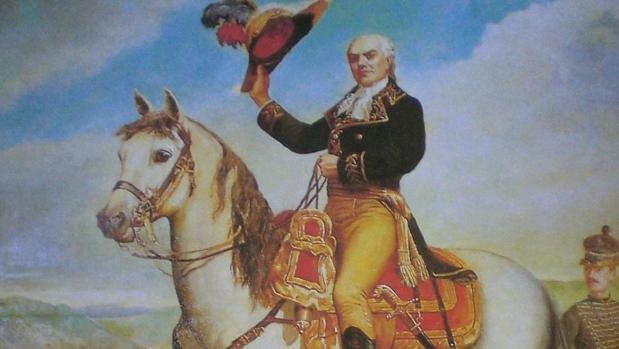

Retrato ecuestre de Miranda - ABC

Manuel P. Villatoro - ABC_Historia

21/07/2016 01:43h - Actualizado: 21/07/2016 17:16h. Guardado en: Cultura

Espía, mentiroso y precursor de la independencia de América Latina. Las formas de definir a Francisco de Miranda son equiparables a la ingente cantidad de peripecias que vivió a lo largo de su extensa vida. Con todo, si hubiera que resumir su existencia habría que decir que fue un español nacido en el Nuevo Mundo que no dudó en combatir a las órdenes de Carlos III convencido de la bondad de la Corona. Así, hasta que se cambió de bando y luchó contra España en favor de la emancipación de las colonias americanas. Una decisión que le granjeó llegar a Venezuela como un héroe y ser nombrado general de su Primera República. Sin embargo, hablar de él también es hacerlo de sus últimos años, los más trágicos. Y es que, tras firmar un armisticio con los españoles como líder del nuevo país, fue traicionado por su viejo amigo Simón Bolívar, entregado a Fernando VII por los venezolanos que tanto le habían amado y, finalmente, murió en una prisión ubicada en Cádiz.

La historia de Francisco de Miranda (más conocido como «El precursor» por ser uno de los primeros que pensó en la existencia de una gran Colombia unida) vuelve a estar estos días de moda debido a que, el pasado 14 de julio, se celebró el bicentenario de su muerte. Una fecha que la Casa de América de Madrid ha querido conmemorar con una exposición dedicada a su vida (todavía visitable) y una conferencia celebrada la semana pasada en la que participaron Manuel Lucena Giraldo (historiador, agregado de educación en la embajada de España en Colombia y autor de «Francisco de Miranda: la aventura de la política») y Juan Carlos Chirinos (escritor venezolano y autor de «Miranda, el nómada sentimental»).

Infancia

Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez. Con este nombre nació el 28 de marzo de 1750 en Caracas el «primer criollo universal», como posteriormente sería conocido nuestro protagonista. Su padres fueron Sebastián de Miranda Ravelo, un canario llegado desde la Península que acabó siendo propietario de varios comercios en el Nuevo Mundo, y Francisca Antonia Rodríguez de Espinoza, natural de la misma región en la que nació su retoño. Miranda, de una familia de clase acomodada para la época (su progenitor llegó a contar con hasta siete esclavos) fue alumbrado en una ciudad que, por entonces, no superaba los 12.000 habitantes. Algo que no le impidió recibir una educación de calidad para la época. «En 1762 inició estudios de latinidad de menores y más tarde artes (bachillerato) en la Universidad de Caracas», explica la Fundación Polar en el «Diccionario de Historia de Venezuela».

Miranda es considerado el primer criollo universal

Por desgracia para Miranda, si por algo se destacó su infancia fue por un triste recuerdo: el de ver como su padre recibía constantes críticas de un grupo de aristócratas que consideraban que, por su baja cuna, no debía ser capitán de las Milicias de Blancos de Caracas. «Los mantuanos [...] cargaban contra su padre por ser este comerciante. Ocupación que, según ellos, lo inhabilitaba para desempeñar el cargo», se explica en la obra. Con todo, al final este disgusto no llegó a más debido a que, carta del rey español mediante, se dio orden a todos aquellos que le cuestionaban de que depusieran su conducta bajo pena de «privación de empleo» y otras cosas peores. Después de algunos años su suerte cambió, pues -carta va, permiso viene- «El precursor» se embarcó el 25 de enero de 1771 (cuando sumaba 21 primaveras) en dirección a Cádiz con el objetivo de entrar en el ejército de Su Majestad Carlos III.

A las órdenes de la Corona

Después de un mes, un Miranda ávido de combatir al servicio de la monarquía española arribó a Cádiz con -según afirma el autor Fermín Goñi en su obra «Los sueños del libertador»- nada menos que 1.000 kilos de cacao, el principal cultivo de su Venezuela natal y uno de las fuentes de la riqueza de su familia. ¿Por qué llevar esa gigantesca cantidad de cacao? Goñi nos ofrece la respuesta: «Los mil kilos viajaron con él desde Caracas porque don Sebastián [su padre] estimó que esa era la mejor manera de colocar un importante numerario en España sin pagar comisiones a intermediarios, una ruina para los comerciantes de la época que traficaban entre ambos lados del océano». La jugada fue perfecta, pues nuestro protagonista se hizo con un pellizco de oro y pudo adquirir algún que otro capricho. «Lo primero que hizo Miranda en Cádiz fue comprar ropa para ir arreglado a Madrid», determina Chirinos en la conferencia de la Casa de América.

Dos semanas después Miranda llegó a la capital. Madrid fue para él todo un descubrimiento a nivel cultural. Deseoso de no perder ni un segundo, adquirió varios libros con los que poder aprender más sobre la historia de España (muchos de ellos, prohibidos por la Inquisición). «En Madrid se dedicó al estudio de de las matemáticas, de los idiomas francés e inglés y de la geografía», señala la Fundación Polar en su obra. Libro de estrategia militar para arriba, manual político para abajo, el venezolano obtuvo en 1772 un certificado que acreditaba su pureza de sangre. Es decir, que no era ni judío, ni musulmán. Ese papel le permitía entrar en el ejército, así que compró -a cambio de 85 mil reales- una patente para entrar como capitán en el Regimiento de la Princesa. Todo ello, sin necesidad de haberse formado antes como militar en ninguna academia o haber disparado un fusil antes.

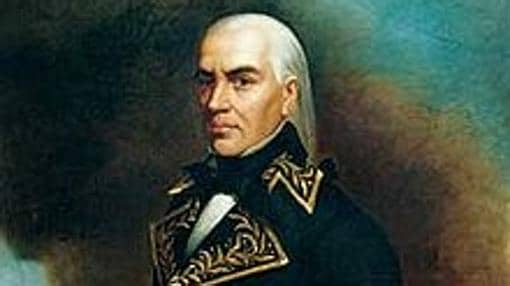

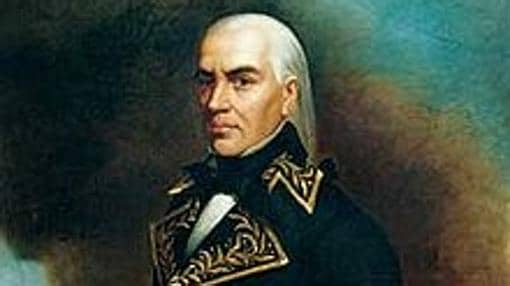

Busto de Francisco de Miranda en Bogotá- Wikimedia

Así quedó sobre blanco su compra frente a un notario de la época: «Ante mí, el escribano de provincia, y testigo don Juan Gaspar de Thurriegel, residente en ella, se dijo: que en el día 20 de abril del año pasado de 1771, por don Francisco de Miranda como principal [...] se otorgó escritura de obligación ante […] el escribano de provincia, obligándose a pagar al otorgante 85.000 reales, en que se convirtieron por razón de la patente de capitán, que éste benefició a favor de don Francisco de Miranda».

Su sueño se acababa de cumplir, pero Miranda pronto entendió que no todo es batallar y que la vida cuartelera -la más habitual en tiempos de paz- era mucho más aburrida de lo que se había imaginado. Por ello, intentó solicitar un cambio de destino e, incluso, pidió acudir al Nuevo Mundo, pero todo fue rechazado. Su suerte cambió en 1774 cuando, por obra y gracia de Su Majestad, su regimiento partió hacia Melilla para defender el enclave de los ataques marroquíes que, según se creía, iban a sucederse de forma próxima. La información no era mala, pues en diciembre -mientras nuestro protagonista clamaba al cielo por entrar en batalla- el sultán sitió la zona y Francisco pudo poner a prueba sus capacidades militares. Tras salir vivo de allí, después de tres meses de bombazos continuos, participó también en la expedición española contra Argel de 1775 (uno de los mayores fracasos militares de nuestro ejército).

Por España

Después de aquel desastre, y tras volver a España, Miranda estuvo dando saltos entre la Península y Melilla. En estos años conoció, además, a dos personas que -tras convertirse en grandes amigos- serían de gran importancia en su vida: el militar Juan Manuel Cajigal y el comerciante inglés Jhon Tumbull. En 1780 se embarcó en una expedición hacia La Habana y, un año después, participó en una de las operaciones más importantes de España durante el S.XVIII en América: la toma de Pensacola. Un enclave costero de gran importancia defendido por los ingleses. Los mismos «british» que andaban a la gresca después de que los americanos (futuros estadounidenses) se hubiesen levantado en armas contra ellos. El puesto, por cierto, lo logró gracias a la mediación del entonces general Cajigal (por enchufe, que diríamos en la actualidad).

Fue acusado falsamente de transportar mercancías de forma ilegal y de ayudar a los ingleses

«Su conducta en la toma de Pensacola en mayo le valió ser ascendido a teniente coronel. Esta acción bélica, enmarcada en la guerra que España y Francia sostenían contra Inglaterra en el Caribe y en América del Norte para apoyar la independencia de los EE.UU., contribuyó a fortalecer la posición de los patriotas americanos», se añade en el «Diccionario de historia de Venezuela». Es decir, que por entonces Miranda ayudó a fortalecer las posiciones de los enclaves americanos que apoyaban el permanecer regidos bajo bandera española. Algo curioso si consideramos que, tan solo unos años después, estaría combatiendo contra ese bando. Aunque para eso todavía le faltaba tiempo, así como muchas peripecias que vivir.

De espía a fugitivo

Tras la toma de Pensacola la carrera de Miranda se vio impulsada por Cagigal, quien fue nombrado gobernador de Cuba por las gónadas que le había puesto al luchar contra los «british». Así fue como, en 1781, su amigo envió a nuestro protagonista en dirección a Jamaica (una de las últimas ciudades de importancia bajo mando inglés en el Caribe) para organizar un intercambio de prisioneros. Más concretamente, de unos 800 partidarios de España, por un número similar de anglosajones. Al menos, esa fue la excusa oficial. La realidad era que Francisco fue elegido para ejercer de espía al servicio de Su Majestad y su objetivo verdadero era, por un lado, elaborar un mapa de la región y, por otro, descubrir cuáles eran y donde se encontraban las defensas de sus enemigos. A pesar de que su labor como agente fue impecable, mientras Miranda andaba en tierras jamaicanas empezaron a llegar desde Madrid una serie de denuncias contra él.

Y es que, en los siguientes meses se acusó a Miranda de dos traiciones contra España que, a su vez, se sumaron a un juicio que la Inquisición había iniciado contra él tres años antes por leer libros prohibidos. «Tuvo que enfrentarse a todo tipo de intrigas y denuncias. Le acusaron de que, en junio de 1781, permitió visitar las fortificaciones de La Habana al general inglés Campbell», se explica en la obra. A su vez, se le imputó intentar introducir en Cuba una serie de mercancías de forma ilegal. Es decir, ser un contrabandista. Algo infundado ya que había obtenido permiso para vender esos productos como recompensa por sus servicios. Sin embargo, parece que las autoridades españolas no opinaron lo mismo y se las confiscaron. Posteriormente se ordenó su arresto a pesar de los servicios prestados al rey.

Batalla de Pensacola- Wikimedia

¿Qué hizo entonces? Salir navegando -con ayuda de Cagigal- a todo trapo hacia los Estados Unidos allá por julio de 1783. «Se vio envuelto en una trama de corrupción y, antes de afrontar un juicio, escapó y desertó. Lo irónico es que las ultimas investigaciones afirman que, de acuerdo con el juicio, muchos años después fue absuelto de los cargos de corrupción. ¿Entonces por qué desertó? Porque sabía que tenía difícil defenderse. Se vio obligado a huir porque sabía que había unos manejos de dinero difíciles de justificar. Fue un ilustrado selecto en términos de lecturas y supo inmediatamente que en la trama había una serie de pruebas que podían ser discutibles y quitarle la razón» explica, en declaraciones a ABC, el historiador Manuel Lucena Giraldo. Su objetivo no era otro que evitar la justicia del mismo rey al que había servido con total determinación.

Miranda el viajero

En Estados Unidos, Miranda se dedicó a cultivar su mente, a viajar por el continente y a estudiar (tanto idiomas, como manuales militares y políticos). Sin embargo, en aquellas tierras también se ganó el título de enemigo número uno de España. Y es que, en el país por el que había combatido años y años ya era considerado un traidor y un desertor. Al otro lado del charco, además, se hizo un firme defensor de la revolución política ideada por los norteamericanos y se propuso llevarla (con las salvedades oportunas) hasta Hispanoamérica. Algo que le granjeó (si cabe) todavía más enemigos.

Estuvo en el Nuevo Mundo (ya no tan nuevo, por cierto) hasta las navidades de 1784, cuando decidió partir a Europa. Su destino, más concretamente, fue Inglaterra. Esto levantó las sospechas de la corte española, desde donde se llegó a la conclusión de que la finalidad de su antiguo espía era vender los secretos rojigualdos que conocía a los británicos. Lo cierto es que el rey estaba bastante equivocado, pues el verdadero objetivo de Miranda era seguir aumentando su cultura en un país que era considerado la cuna de las artes y las ciencias y, llegado el caso, favorecer la independencia de la tierra que le había visto nacer. A primeros de febrero del año siguiente llegó a Londres, donde comenzó de nuevo su aventura en las viejas ciudades continentales.

Carlos III- Wikimedia

Desde su llegada a las islas, se esforzó por convencer a personalidades con influencia de que le ayudaran a combatir el imperialismo existente en Hispanoamérica, algo para lo que -según dijo en sus diarios- se había estado preparando desde hacía años: «Con este propio designio he cultivado de antemano con esmero los principales idiomas de la Europa que fueron la profesión en que desde mis tiernos años me colocó la suerte y mi nacimiento. Todos estos principios (que aún no son otra cosa), toda esta simiente, que no con pequeño afán y gastos se ha estado sembrando en mi entendimiento por espacio de 30 años que tengo de edad, quedaría desde luego sin fruto ni provecho por falta de cultura a tiempo».

En Londres, Miranda le puso arrestos y envió una carta a Carlos III solicitándole que le permitiera licenciarse del ejército. La misiva solo caldeó más el ambiente con España, pues fue acompañada de unas pretensiones exageradas: «A Vuestra Majestad humildemente suplico se digne a exonerarme del empleo y rango que por su Real bondad gozo en el ejército; de todo lo cual puesto a sus Reales pies, hago dejación formal por la presente. [...]. También apreciaría, que (siendo del mayor agrado de Vuestra Majestad) se me permitiese el beneficiar, o reembolsar, la cantidad de ocho mil pesos fuertes que me costó el empleo de Capitán, con que comencé a servir en el Ejército, a fin de reparar algo los graves quebrantos que se me han ocasionado últimamente [...]; igualmente que toda la serie de mis sueldos anteriores».

Catalina la Grande- ABC

Con los agentes españoles ávidos de darle caza por traidor, Miranda tuvo el honor de ser invitado a asistir a las maniobras del ejército prusiano de Federico II gracias a sus contactos políticos. Sin dudarlo, inició el trayecto que le llevarías hasta Prusia el 13 de agosto de 1785. Para entonces era ya un personaje odiado en la Península y un nómada sin más patria que su querida Hispanoamérica. Quizá fue por eso por lo que decidió conocer mundo y, tras ver a los militares marchar, empezó un gigantesco viaje que le llevó a los lugares más recónditos de la vieja Europa. «Miranda tuvo una etapa muy viajera. Hay quien habla de él como el primer cosmopolita. No en vano estuvo en Rusia, cerca de Catalina la Grande, antes de regresar a Londres», añade el experto español a ABC.

Este brutal viaje por Europa duró cuatro años (de 1785 a 1789) y le llevó por una extensa lista de capitales europeas. «Visitó parte de Holanda, Prusia, casi toda Italia y Grecia. Pasó al Asia Menor y al Imperio Turco (Constantinopla) y, antes de fines de 1786, se encontraba en Rusia. En Kiev, el 14 de febrero de 1787, fue presentado a Catalina, que hizo de él uno de sus predilectos y le autorizó a usar el uniforme del ejército ruso. Visitó Moscú, y San Petesburgo y obtuvo cartas de presentación para los diplomáticos rusos en Viena, París, Londres, La Haya, Copenhague, Estocolmo, Berlín y Nápoles. Pasó por Finlandia y llegó a Estocolmo. Viajó por Hamburgo, Bremen y Holanda. Fue luego a Bélgica, Alemania, Suiza y el norte de Italia. De Ginebra fue a Lyon y Marsella. Salió para el centro y el norte de Francia, hasta París, y regresó a Inglaterra el 18 de junio», determina la Fundación Polar en su obra.

El general francés

Cuatro años de viaje no cambiaron ni un ápice sus ideas. Todo lo contrario. Le convencieron de que su amada Hispanoamérica debía ganar por las armas la independencia. Así que, una vez más, inició una campaña para buscar apoyos militares en Inglaterra con los que enfrentarse a los poderes españoles del Caribe. Pero los hijos de la Gran Bretaña demostraron en los siguiente meses no estar por la labor de querer ayudarle. Como a nuestro protagonista no le faltaba espíritu viajero, hizo el petate de nuevo (efectivamente, otra vez más) y se dirió a Francia, donde la revolución había calado hondo y se respiraban vientos de cambio. Pisó «La France» en 1792 y, en apenas un mes, su carácter abierto y su conocimiento del idioma le hicieron ganarse multitud de amigos en las altas esferas e, incluso, un puesto como militar. No se le debió dar mal el empleo de las armas gabachas, pues pronto fue ascendido a Mariscal de Campo del Ejército Revolucionario.

Como Mariscal (un grado increíblemente importante en tierras galas) Miranda combatió a las órdenes del general Dumouriez. En esta etapa de su vida demostró que no le faltaban conocimientos en lo que se refiere a guerras europeas, pues logró vencer a los ejércitos prusiano y austríaco (que habían tomado las armas para combatir la revolución gabacha en nombre de las monarquías europeas) en la batalla de Valmy. Esta contienda fue de gran importancia táctica pues, de haber sido derrotado nuestro protagonista, las potencias exteriores podrían haber pisado el centro de Francia y haber vuelto a instaurar a los reyes destronados en su poltrona. Posteriormente, en Holanda, logró tomar las ciudades de Amberes y Roermond.

Batalla de Valmy- Wikimedia

Miranda había llegado muy alto (militarmente hablando), y lo había hecho en un ejército revolucionario y contrario, por entonces, a las ideas de España. En aquellos años todo parecía sucederse de forma inmejorable para él, pero la situación cambió cuando su superior, Dumoirez, le acusó de traicionar a Francia y ayudar a los enemigos a vencer al ejército revolucionario en dos batallas de suma importancia. Una acusación, como bien se explica en el «Diccionario de historia de Venezuela», que fue totalmente falsa y usada simplemente para desviar la atención de su persona. ¿La razón? Que el general galo quería pasarse al bando Austríaco sin ser atrapado. Fuera como fuese, los galos no andaban para sospechas, por lo que llamaron a declarar a nuestro protagonista para aclarar el suceso allá por el 28 de marzo de 1793.

Aunque aquel día fue absuelto, sus desgracias no habían hecho más que empezar. Y es que, durante las luchas internas entre los jacobinos y los girondinos (los dos bandos revolucionarios que querían hacerse con el poder dejado por la monarquía absoluta) fue capturado y metido en prisión durante dos años. «La revolución le pilló en París. Como era un general girondino fue apresado por los jacobinos. No le cortaron el cuello de milagro. Estuvo a punto de ser ejecutado en el verano del terror», añade el historiador español a ABC. Finalmente, tras 24 meses en prisión, logró convencer a un jurado de que era inocente de las tropelías de las que se le acusaban y conseguir la libertad. Una vez en la calle, y sin cargos, Miranda decidió que lo mejor era abandonar Francia (no le habían gustado demasiado las rejas, según parece) y marcharse de nuevo a Londres, donde -aunque nunca le habían hecho demasiado caso en lo que se refiere a la independencia- no le ponían tras unas rejas.

La invasión fallida

Francisco de Miranda se pasó los siguientes años de su vida tratando de cosechar apoyos para liberar, de una vez y por las bravas, Hispanoamérica de los españoles. Así continuó hasta que, con la llegada de Napoleón al poder, decidió que era el momento de actuar. Al fin y al cabo, el «Pequeño corso» había causado el suficiente revuelo en Europa como para que todos los continentes estuviesen pendientes de él y no diesen importancia a los movimientos revolucionarios de un espía traidor. Con esas ideas en su mente partió desde Europa y logró llegar hasta Estados Unidos en 1805. Una vez en la capital, estableció que lo mejor era dejarse de intermediarios y entrevistarse directamente con el presidente Thomas Jefferson. Este aceptó verle en la Casa Blanca, edificada apenas unos años antes, el día 2 de septiembre de 1805. ¿Qué diantres buscaba Miranda hablando con el mandamás norteamericano? Lo que quiere todo el mundo: dinero. En este caso, para financiar una expedición que estaba organizando para desembarcar en algún punto de centroamérica y empezar a emanciparla por las armas.

Aunque no logró llenar su cartera con dinero estadounidense, sí recibió el beneplácito de los EE.UU. para iniciar las operaciones militares. A su vez, Jefferson le explicó que, atendiendo a los primeros resultados, se plantearía si colaborar o no con él. Un mensaje parecido recibió de los ingleses, los cuales le instaron a tener algún éxito militar para enviarle ayuda. Al final, carta de apoyo por aquí, palmadita en la espalda por allá, Miranda consideró que los ánimos estaban lo bastante caldeados como para que un suceso puntual pudiese desencadenar una gigantesca reacción internacional, así que se puso manos a la obra para llevar una expedición armada a Hispanoamérica. «Miranda, con la ayuda de algunos amigos, logró armar al bergantín “Leander” y zarpó de Nueva York hacia Jacmel (Haití) el 2 de febrero de 1806», se explica en la obra venezolana. A su mando, 200 hombres a los que únicamente se les dijo que se iba a atacar a España en algún punto de la costa. En el mástil, la bandera de Colombia (el nombre de la tierra latina unificada que Miranda había imaginado en sus sueños).

Réplica del Leander en el Parque Francisco de Miranda- Wikimedia

Los primeros días de la expedición fueron dedicados al entrenamiento en alta mar. Tanto en el cañoneo de otros buques, como en el uso de armas cortas (todas ellas, de segunda mando y compradas a precio de oro). Tiro a tiro fueron pasando las jornadas hasta que, el día 12 de marzo, comenzaron los preparativos «de verdad» para iniciar la invasión. «El 12 de marzo de 1806 en el mástil del “Leander” ondeaba al viento, por vez primera, la bandera de la Nueva Patria, ideada por Miranda “con los tres colores primarios del arco iris”, amarillo, azul y rojo. Se disparó una salva de cañonazos y se hicieron votos por el triunfo de la libertad de América del Sur», explican Manuel Pérez Vila y Josefina Rodríguez de Alonso en la cronología que hacen dentro de la obra «América espera» (escrita por el propio Miranda). Poco antes se habían unido al «Leander» las goletas «Bee» y «Bacchus», con lo que ya se contaban en tres los navíos implicados en la expedición militar.

Al final, tras muchos preparativos, Miranda ordenó a su pequeña flota atacar el puerto de Ocumare, en Venezuela, el 28 de abril de 1806. Así fue como, viento en popa y con la bandera tricolor ondeando al viento, los tres buques de nuestro protagonista se dispusieron a enfrentarse a las baterías que defendían la zona (las de Puerto Cabello) y a cualquier bajel rojigualdo que enarbolara la insignia española. Para su desgracia, los navíos que defendían la playa eran el «Argos» y «El Celoso», los cuales superaban ampliamente la potencia de fuego de la expedición revolucionaria. El combate duró poco. Francisco ordenó cañonear a sus enemigos, pero no sirvió de nada. Por el contrario, los hispanos devolvieron el fuego y obligaron a los tres navíos a dispersarse. Todo terminó con las goletas «Bee» y «Bacchus» apresadas y el «Leander» saliendo a toda vela para evitar ser aniquilado. Además, los bajeles de la Corona lograron hacer 60 prisioneros. Diez de los cuales fueron ahorcados al mes siguiente.

«Un tal Don Francisco Miranda anda fomentando la sublevación. Tiene inquieta la provincia y se hacen diligencias para apresarlo»

Así explicó el fraile y escriba Juan Antonio Navarrete (contemporáneo de Miranda) lo que sucedió con los prisioneros y la gran derrota de Miranda: «Por los meses de febrero y marzo se han puesto en armas todas las tropas por todas las bocas y puertos de las costas de Caracas, por las invasiones y amenazas del enemigo. [...]. Un tal Don Francisco Miranda, patricio de Caracas, anda fomentando la sublevación. Y tiene inquieta la provincia por el mar y se hacen diligencias para apresarlo. […] Por el mes de julio, día 11, se hizo en Puerto Cabello justicia de diez reos, entre otros varios, que se cogieron en una goleta que acompañaban al citado Miranda [...] y venían a hacerse dueños con él del gobierno y pueblos. Se les cogieron entre el barco las banderas, armas, papeles, patentes de nombramiento en oficios y empleos de la provincia, que ya daba Miranda supuesto por suyo todo. Pero todo se quemó por mano del verdugo en público cadalso en la plaza de la ciudad de Caracas el día 4 de agosto, día de Nuestro Padre Santo Domingo, entre nueve y diez de la mañana, con acta solamente de justicia y tropas».

Con el amargo sabor de la derrota en el paladar, Miranda reorganizó sus fuerzas y reclutó hombres en las siguientes semanas para volver a lanzarse contra los españoles y a sus partidarios (los llamados realistas) en Venezuela. En agosto ya se consideró preparado de nuevo y se decidió a atacar el puerto de La Vela de Coro el día 3. En este caso sus «gañanes» y «rufianes» sin «ninguna experiencia militar» (como bien se explica en la exposición de la Casa de América) lograron desembarcar y conquistar la ciudad de Coro. «Allí se izó el pabellón de la patria naciente pero muchos habitantes, evitando comprometerse, prefirieron huir de la ciudad, que fue evacuada por las tropas realistas», se añade en la obra venezolana. La situación no podía ser mejor. Sin embargo, al carecer de apoyo popular y de refuerzos, nuestro protagonista tuvo que recoger sus pertrechos y huir antes de que el enemigo se reorganizase. Finalmente, «El precursor» vendió o se deshizo de todo aquello que quedaba de aquella desastrosa expedición y volvió a Inglaterra, tierra que pisó el 31 de diciembre de 1807.

Hacia la verdadera independencia

Una vez en Inglaterra, Miranda -siempre inquieto- aceptó colaborar en una nueva expedición formada por el gobierno británico para liberar a los pueblos americanos bajo dominio español. Sin embargo, este viaje se vio frustrado cuando Napoleón Bonaparte invadió España. Y es que, a pesar del odio eterno que se habían profesado la corona británica y la española, los «lords» decidieron que era mejor desplazar la armada que iba a invadir el Caribe hacia Portugal para apoyar a sus antiguos enemigos hispanos. No por bondad, desde luego, sino por contener el avance militar del «Pequeño corso» por Europa. Sin apoyo «british», y desesperado por favorecer la sublevación de Hispanoamérica (principalmente Venezuela, su tierra natal), «El precursor» comenzó a enviar cartas a Caracas instando a sus gobernantes a levantarse en armas contra Carlos IV, quien había perdido todo su poder.

Venezuela respondió a sus misivas enviando hasta Londres una serie de comisionados entre los que destacaba un jovencísimo Simón Bolívar (de apenas 25 años). «En julio de 1810 llegaron a Londres los comisionados de la Junta Suprema de Gobierno de Caracas, Simón Bolívar, Luis López Méndez y Andrés Bello. Había sido iniciado el proceso para la separación de España de las provincias de Venezuela desde el 19 de abril. En Londres, Miranda se convirtió en el consejero, el introductor y compañero de los comisionados, les recibió en su casa, les acompañó en sus visitas a personalidades e instituciones...», determina la Fundación Polar en su obra. Al final, tras muchos años, nuestro protagonista veía -cada vez más cerca- la emancipación de una de las regiones de Latinoamérica. Esta vez, de verdad.

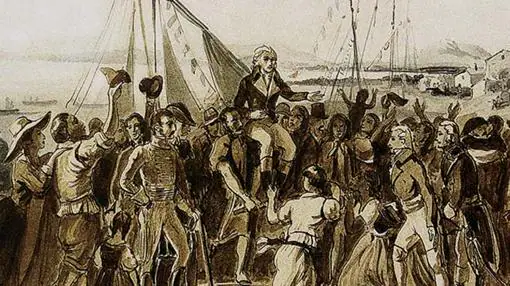

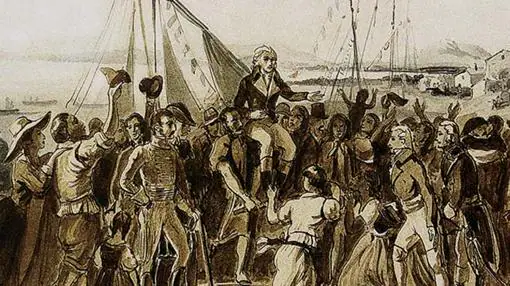

Llegada de Miranda a Venezuela- ABC

Con todo, Miranda nunca favoreció la revolución de las clases bajas contra la Corona española, sino que abogó porque la independencia de Hispanoamérica fuese protagonizada por nativos de clase alta. «Nunca fue un revolucionario social ni estuvo dentro de su agenda promover el desorden social. Sus ideas se limitaron meramente a una revolución política», explica el profesor Lucena en declaraciones a ABC.

¿Cómo es posible que una región tan pequeña como Venezuela fuera la primera en querer independizarse de España? La respuesta nos la da el profesor Lucena: «Las revoluciones empezaron allí porque Venezuela era una productora de cacao. Y si el cacao se pudría en los almacenes, había peligro de una revolución étnica. Los españoles americanos patricios organizaron juntas autonomistas para evitar los peligros de la disolución política que se había generado con la invasión napoleónica. El escenario era el siguiente: si Napoleón tomaba Cádiz, la América española sería parte del Imperio Napoleónico. Así no iban a vender cacao porque los ingleses eran los dueños del mar y estaban en guerra con los franceses. Si esto se sucedía, les iban a cortar el cuello a los blancos, que dominaban la zona. Tenían que hacer algo».

La emancipación de Venezuela

Animado por el séquito que fue a visitarle a Londres, Miranda se embarcó hacia Venezuela el 10 de octubre de 1810 con la misión de colaborar en el proceso de independencia. Llegó a La Guaira exactamente dos meses después y, para su sorpresa, fue recibido entre vítores y aplausos. Nada que ver con el recibimiento por las armas que le habían hecho a él y a sus hombres unos pocos años antes. La «Gazeta de Caracas», por ejemplo, dio la bienvenida en sus páginas «al hombre que había olvidado su patria, pese a las distinciones que se habían acumulado sobre él». El mismo espía y militar que no había pisado la región en casi 40 años. Los meses siguientes fueron de suma importancia para «El precursor» pues -a pesar de que en principio solo acudía como consejero- fue nombrado diputado del Congreso Constituyente encargado de decidir el devenir del país.

Durante las semanas siguientes, Miranda luchó (políticamente hablando) porque Venezuela se emancipase de forma oficial de España. Al final, sus sueños se materializaron cuando se proclamó la Primera República de Venezuela y se firmó, en julio de 1811, el «Acta de Independencia» de la región. Con estas palabras comenzó aquel informe: «En el nombre de Dios Todopoderoso, nosotros, los representantes de las Provincias Unidas de Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Barcelona, Mérida y Trujillo, que forman la Confederación americana de Venezuela en el continente meridional, reunidos en Congreso, y considerando la plena y absoluta posesión de nuestros derechos, [...] queremos, antes de usar de los derechos de que nos tuvo privados la fuerza, por más de tres siglos, y nos ha restituido el orden político de los acontecimientos humanos, patentizar al universo las razones que han emanado de estos mismos acontecimientos y autorizan el libre uso que vamos a hacer de nuestra soberanía».

A las armas de nuevo

La independencia supo a gloria a Miranda. Su sueño se había cumplido a pesar de que había tenido que esperar bastante tiempo para ello. Sin embargo, el buen sabor de boca se le agrió cuando se le informó de que no contaban con él a nivel político para ocupar uno de los cargos determinantes del nuevo gobierno. De hecho, tuvo que esperar hasta 1811 -cuando la población realista (la partidaria de Fernando VII) se alzó en armas contra la independencia- para obtener un puesto acorde a su experiencia. «En julio de 1811 los realistas de la ciudad de Valencia [en Carabobo] se levantaron contra la independencia y el Ejecutivo designó a Miranda Jefe del Ejército», explica el dossier venezolano.

«Miranda fue general a los 6o años, que son como 120 de ahora»

Es decir, que Miranda fue -a sus 61 primaveras- nombrado comandante y se le dio la orden de acabar con los realistas que tantos problemas estaban dando. «Fue el general de los ejércitos de Venezuela siendo un anciano. Tenía 60 años, que son como 120 de ahora. Aunque es en cierto modo lógico porque, si hay una profesión que reconocerle, además de lector, conspirador y espía, es la de militar. El problema que se encontró es que estaba acostumbrado a las guerras de Europa, en las que combatían unos soldaditos uniformados frente a otros, y no al tipo de lucha que se hacía en América. Al final su formación militar no sirvió para nada», explica, en declaraciones a ABC, Lucena. A pesar de ello, el combatir contra civiles y rebeldes hizo que no tuviera problemas en sofocar las primeras revueltas que se sucedieron en Valencia.

Una amenaza renovada

Mientras Miranda luchaba espada en mano para acabar con las poblaciones que combatían por Fernando VII, los realistas discurrieron un plan a sus espaldas en un intento desesperado de mantener bajo dominio español Venezuela. La operación fue ideado por Francisco Ceballos, gobernador de Coro (al norte del país) y partidario de Fernando VII. Este ordenó -allá por marzo de 1812- a uno de sus mejores capitanes de fragata (un canario de 38 años llamado Domingo de Monteverde) que partiera con un pequeño contingente hasta la población de Carora, a 150 kilómetros de la urbe, para apoyar una rebelión de realistas que pretendía arrebatar aquel bastión a los partidarios de la independencia. Su avance fue letal y, en menos de un mes, el español se hizo por las armas con la población junto a multitud de combatientes que se unieron a él durante el trayecto. Cuando los republicanos se dieron cuenta del movimiento ya era demasiado tarde. Aunque, a partir de ese momento, movilizaron a sus generales.

Tras la conquista de esta ciudad (y viendo lo fácil que había sido avanzar por territorio independentista) Monteverde se propuso conquistar Barquisimeto, una población cercana que se caracterizaba por ser uno de los principales bastiones del enemigo. Sabía que la misión era complicada, pero confiaba en que Dios le ayudara a acabar con aquellos traidores de España. Y, curiosamente, se podría decir que alguien escuchó sus plegarias. «En la tarde del 26 de marzo, jueves santo de 1812, el territorio venezolano fue sacudido por un terremoto de gran intensidad sísmica que causó enorme destrucción en Caracas y La Guaira, Barquisimeto, Mérida y otras poblaciones menores. Hubo un saldo de 15 a 20 mil muertos e incontables heridos, derrumbe de edificios, hasta pequeños ríos desplazados», explica David Bushnell en su obra «Simón Bolívar: hombre de Caracas, proyecto de América : una biografía».

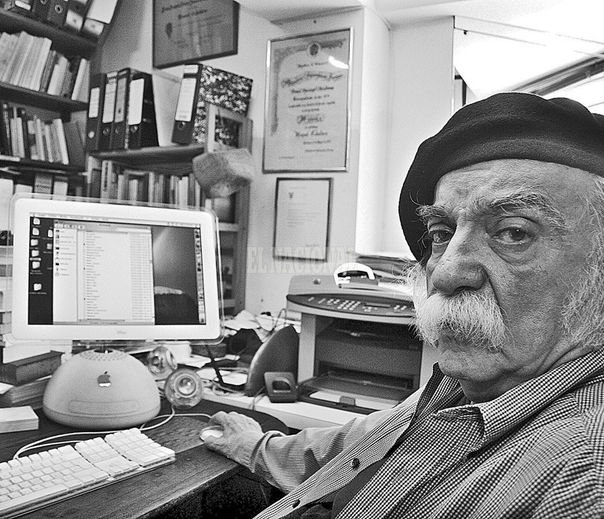

Miranda, en sus últimos años- Wikimedia

El terremoto causó daños severos en la mayoría de plazas republicanas y, curiosamente, apenas dañó las regiones realistas. Por ello, muchos lo consideraron un castigo divino. Independientemente de la causa que lo motivó, lo cierto es que este sismo permitió a Monteverde tomar sin oposición Barquisimeto a principios de abril. Fue entonces cuando la Primera República de Venezuela tomó una medida desesperada para evitar que los españoles acabasen con sus sueños de independencia: dieron a Miranda poderes dictatoriales para que expulsara, fuera cual fuese el precio, a los partidarios de Fernando VII. No obstante, ni las órdenes de «El precursor» pudieron evitar que la capital, Valencia, cayera en manos de Monteverde.

En vista de que la derrota se cernía sobre Venezuela, «El precursor» actuó rápido. Uno de sus primeros actos oficiales fue nombrar a Simón Bolívar (entonces poco más que un oficial) defensor de su principal posición defensiva: el castillo de Puerto Cabello (un fuerte en el que se guardaba una buena parte de la pólvora republicana y se retenía a multitud de presos realistas). «Bolívar no era más que un joven endeudado de los valles de Caracas que, además, carecía de redes sociales. La gran figura era Miranda. Era el enemigo público de la monarquía española», explica Lucena. Él, por su parte, decidió que lo mejor era aguardar un poco y entrenar a sus combatientes. A su vez, ordenó medidas drásticas para aumentar sus fuerzas. «Miranda decretó un alistamiento general de hombres libres [que se hizo] extensible a los esclavos, ofreciéndoles la libertad a cambio de cuatro años de servicio», determina Bushnell.

Derrotado y traicionado

A pesar de estas nuevas medidas, Miranda no pudo sostener los combates contra los realistas debido a la fuerte crisis económica de la República, las fuerzas que se alzaron contra los independentistas, las movilizaciones de las clases bajas de nativos (contrarias a que el poder lo ostentasen aquellos que tenían el dinero) y los continuos ataques de Monteverde (los cuales terminaron por desmoralizar a sus tropas). A todo ello se sumó la grave derrota militar que los republicanos sufrieron en Puerto Cabello por culpa de la torpeza de Bolívar. Después de todo ello, nuestro protagonista decidió tomar medidas drásticas y pactar con los españoles la paz para evitar el colapso del estado. Este tratado se hizo patente el 25 de julio de 1812 y, como cabía esperar, causó gran controversia entre los contrarios a Fernando VII.

Murió solo y traicionado por los mismos venezolanos por los que había combatido

Tras aquella capitulación, considerada bochornosa por muchos de los oficiales a sus órdenes, las tensiones que ya existían contra Miranda se hicieron todavía más patentes y terminaron en un atentado contra su persona. «Durante la noche del 30 al 31 de julio, a las 3 a. m., un grupo de militares y civiles, entre los cuales se encuentran Bolívar y Miguel Peña, arrestaron a Miranda, a quien reprocharon la capitulación con Monteverde: “Bochinche, bochinche...” fue la exclamación del Precursor en el momento de ser detenido y encerrado en el castillo de San Carlos. Quienes participaron en la penosa confusión de estos acontecimientos podían estar movidos por diversos propósitos. Algunos, como era el caso de Bolívar, aspiraban a desconocer la capitulación y a proseguir la lucha, lo cual no resultó posible», se explica en el «Diccionario de historia de Venezuela».

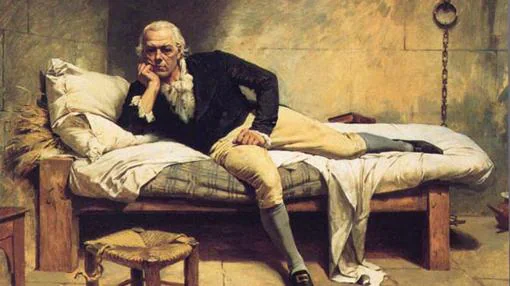

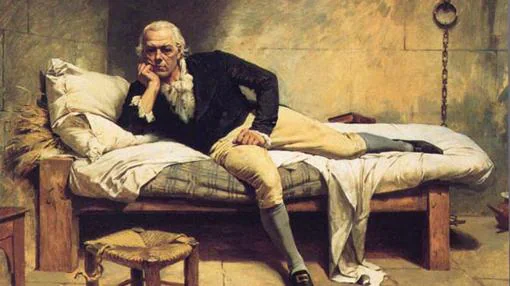

Miranda, en prisión- Wikimedia

Al igual que no habían servido de nada los años que combatió junto a la Corona española cuando Carlos III le declaró enemigo número uno del país, tampoco sirvió entonces que Miranda llevara años y años luchando por la independencia de Hispanoamérica. «Poco después de su arresto las avanzadas realistas al mando de Francisco Javier Cervériz, entraron en La Guaira y se apoderaron de Miranda, a quien encadenaron en las bóvedas. De allí fue enviado al castillo de San Felipe, en Puerto Cabello. A principios de 1813, desde la mazmorra porteña. […] El 4 de junio fue trasladado a la fortaleza de El Morro, en Puerto Rico y a fines de 1813, un bergantín español lo llevó preso a España. A principios de enero de 1814 estuvo encerrado en un calabozo del fuerte de las Cuatro Torres, en el arsenal de La Carraca, cerca de Cádiz. Aislado del mundo exterior, sólo recibió noticias y alguna pequeña ayuda de sus viejos amigos […] Asistido sólo por su criado Pedro José Morán murió, después de una larga agonía, en la madrugada del 14 de julio de 1816», se completa en el texto.

Cinco preguntas a Manuel Lucena

¿Cómo definiría a Miranda?

Fue una especie de casanova criollo. Un espía británico, un agitador, un conspirador... Y luego una persona traicionada por los suyos. También se podría decir que era un “pieza”. Un personaje que alguno diría amoral, individualista, moderno (iba a lo suyo) y un superviviente desde muy temprana edad.

¿Fue finalmente declarado inocente de los cargos de espionaje y contrabando?

Sí, pero para entonces ya era el enemigo número uno de la monarquía española. Con todo, las investigaciones de Manuel Hernández demuestran que la justicia real es lenta, pero funciona. Al final fue absuelto de esos cargos iniciales que le llevaron a desertar del ejército y le convirtieron en un hombre errante en busca de una identidad política y cultural.

¿Qué significa, a día de hoy, ser un «El precursor» como Miranda?

Una desgracia. Un precursor no deja de ser un perdedor. Es alguien fracasado que no tiene repercusión real porque nació antes de tiempo o después.

¿Por qué firmó la paz con Monteverde?

La firma ante el peligro de la revolución social. Miranda no quería que se estableciera el gobierno de los negros y los mulatos en Venezuela. Sabía del peligro de esa pardocracia. Se dio cuenta del enorme peligro de esa revolución social y acabó con la Primera República de Venezuela para evitarlo. Hoy en día están intentando presentar a Miranda como un revolucionario, pero lo fue a medias. Fue un revolucionario político, pero no social. Cuando vio que los esclavos de Caracas iban a implantar en Venezuela su propio orden social, abandonó. En este sentido fue muy consistente en su ideario y en su conducta. El Miranda que murió era refractario a una revolución social que pasara por lo étnico.

¿Se planteó Miranda huir tras la firma de la paz?

Esperaba irse de rositas, como habitualmente le sucedía, y le traicionaron cuando estaba a punto de escaparse. Además, siempre esperó el perdón y ser liberado en base a la constitución de Cádiz. Fue un individualista y un jugador de ventaja. Un superviviente.

_____________________

Fuente:

Francisco de Miranda: El espía que traicionó a España y batalló con Simón Bolívar por la independencia de Venezuela

98Víctor

98Víctor LinkBack URL

LinkBack URL About LinkBacks

About LinkBacks

Citar

Citar

:/

:/

Marcadores