La nota habla solo del Perú, pero lo que expone el profesor Sánchez fácilmente puede aplicar a cualquier otra parte de la Monarquía Hispánica.

__________________________

Inicio Universidad Católica San Pablo UCSP Informa

“El Perú no fue una colonia sino un reino más dentro del imperio ibérico”

Historiador Rafael Sánchez Concha en Maestría en Historia de la UCSP.

Indicó Prof. Rafael Sánchez – Concha en la Maestría en Historia de la UCSP

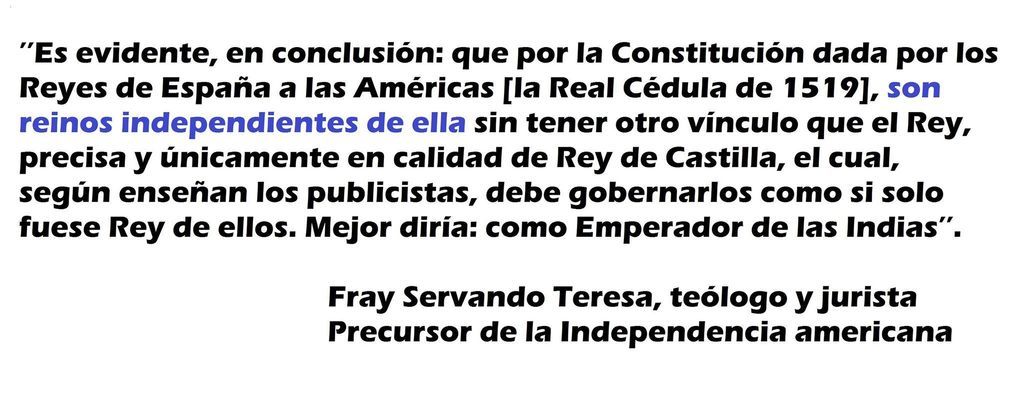

“El Perú no fue una colonia sino un reino más dentro del imperio Español, un reino con la condición de vicerreino o virreinato. Inicialmente fue una gobernación a partir de la conquista emprendida por Pizarro, llamado genéricamente el reino del Perú, dividido en la Nueva Castilla y la Nuevo Toledo”, así lo aclaró el historiador Rafael Sánchez – Concha.

El profesor con especialidad en historia virreinal fue uno de los docentes de la Maestría en Historia que se imparte en la Universidad Católica San Pablo, y que se inició en marzo de este año. La maestría es una de las tres de esta condición que se imparten en el país y la única fuera de Lima.

El ponente explicó que en la época hispánica el Perú era prácticamente la mitad del imperio español y tenía un papel sumamente protagónico por ser abastecedor de minerales, como la plata extraída de riquísimos yacimientos como el de Potosí, Huancavelica, y Hualgayoc, entre otros, y por ser el más importante centro administrativo, del poder virreinal, del poder judicial y del poder inquisitorial de la América del Sur. La Real Audiencia de Lima, que es la base territorial del Perú actual, tenía por audiencias sufragáneas la de Quito, Charcas y Chile. “Hay que valorar esta época histórica ya que como decía Jorge Basadre: ‘el Perú se forja en el virreinato’. El virreinato es el punto de partida de la actual nación peruana. Es allí cuando se da el proceso de mestizaje (“síntesis viviente”), el influjo ibérico y los elementos comunes con otros países iberoamericanos donde surge la cultura del barroco”, comentó el historiador.

La población indígena en la época virreinal

El historiador Sánchez – Concha aclaró también que en la época virreinal, a pesar de los obvios e innegables abusos, a los indígenas le asistían derechos y contaban con la protección de sus curacas, además existía un funcionario virreinal llamado el protector de indios. Es en la época republicana con la llegada de Simón Bolívar, que se eliminó esta institución, sin embargo los indígenas siguieron pagando tributos hasta 1854 en el gobierno de Ramón Castilla.

“No se puede tapar el sol con un dedo, es cierto que hubo excesos, pero a diferencia de lo ocurrido en el poblamiento de la América del Norte por parte de los ingleses, los conquistadores españoles integraron a los nativos a su sistema social, político y religioso, a través de la evangelización y la hispanización. No hubo un plan de exterminio sistemático como en Norteamérica, por eso tampoco se puede decir que el Perú fue una colonia”, detalló.

Si bien el descenso demográfico de la población indígena tuvo como una de sus causas la guerra de conquista, también hubo otros factores mucho más importantes como las enfermedades que llegaron previamente al tercer y definitivo viaje de Pizarro de 1532, a los cambios del patrón de vida y al mestizaje.

La religión tuvo un papel importante en esta etapa de la historia. La conquista fue asumida como una cruzada como una proyección de la reconquista española, por ello la cristianización fue muy fuerte. La religión formó parte de la política mediante el imaginario social conocido como el cuerpo místico de la República, que es Estado, Iglesia y Sociedad.

El protagonismo de Arequipa

En la época virreinal, Arequipa tuvo especial protagonismo. Arequipa se constituyó sobre las bases del Contisuyo en las primeras décadas del siglo XVI. A decir del historiador, su valor también está en su vocación por la intelectualidad, en sus grandes hombres y autores como Ventura Travada y Córdoba, los visitadores de los Collaguas, y el trabajo evangelizador de los Franciscanos, con su magnífico convento de La Recoleta.

En Arequipa también se produjo una fuerte concentración de la república de españoles (peninsulares y criollos). Destacó en el virreinato por su religiosidad, a través de las múltiples vocaciones de santidad como el de la Beata Sor Ana de los Ángeles Monteagudo, el hermano jesuita Gonzalo Báez, Sor Juana de San José Arias y el indígena juandediano Ignacio de la orden de San Juan de Dios, que se santificó en el hospital de su congregación en la ciudad blanca.

La vocación conventual de la ciudad se puede apreciar hasta la actualidad en monasterios como Santa Catalina, Santa Teresa, Santa Rosa, entre otros.

__________________________

Fuente:

Universidad Catolica San Pablo – “El Peru no fue una colonia sino un reino mas dentro del imperio iberico

45Víctor

45Víctor LinkBack URL

LinkBack URL About LinkBacks

About LinkBacks

Citar

Citar

Marcadores