"Los españoles pintados por sí mismos"

(…) Más concretamente en los años 1843 y 1844 aparecieron sendos volúmenes que llevaban por título Los españoles pintados por sí mismos. La introducción, cargada de desengaño, habla del objetivo de esta obra: incluir “entes físicos y morales” de la “diabólica escala graduada” que ofrece la sociedad”. Alude a las compilaciones realizadas en Inglaterra, Francia y Bélgica y de la necesidad de reunir a una serie de escritores que den cuenta de los diferentes “tipos” y “fisiologías”. Los colaboradores de esta compilación son por lo general escritores muy señalados: el duque de Rivas (1791-1865, quien arrancando del neoclasicismo escribe en 1835 Don Álvaro o la fuerza del sino, drama emblemático del romanticismo español), Antonio Gil de Zárate (1793-1861), dramaturgo que tras una época neoclásica irrumpe con marcadas obras románticas), Manuel Bretón de los Herreros (1796-1873, dramaturgo, ensayista y costumbrista de gran renombre), Juan Eugenio Hartzenbusch (1806-1880, célebre por su drama romántico Los amantes de Teruel de 1837), Francisco Navarro Villoslada (1818-1895, paladín del periodismo integrista y de la novela histórica) y, entre otros más, Ramón de Navarrete (1822-1889, prolijo dramaturgo y costumbrista).

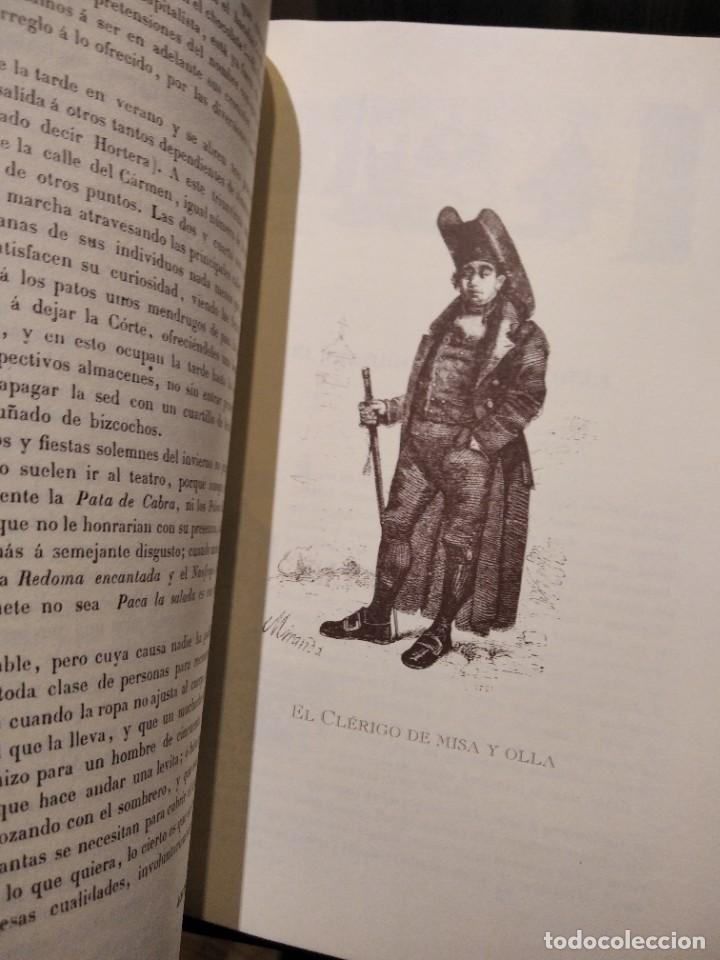

En un momento determinado, el prologuista confiesa la dificultad de la empresa; es entonces cuando afloran dos de las características esenciales del costumbrismo español arriba mencionadas: la difícil coyuntura social debido a las recientes “revoluciones y trastornos políticos” y el “espíritu de extranjerismo” reinante. La situación social importa pues hace referencia a una España conmocionada; la presencia del elemento foráneo conlleva cierto tinte de xenofobia. Así escribe el autor de la introducción: “este espíritu de extranjerismo que hace años nos avasalla, y que nos hace abandonar desde el vestido hasta el carácter puro español, por el carácter de otras naciones, a las cuales pagamos el tributo más oneroso: el de la primitiva nacionalidad” (1843). Esta defensa de lo indígena recuerda la tendencia romántica de Estébanez Calderón y Mesonero Romanos por recuperar sobre el papel lo que está desapareciendo en la realidad. De hecho “El solitario” firma el artículo titulado “La Celestina” y “El curioso parlante” firma otros dos artículos: “La patrona de huéspedes” y “el pretendiente”. Siguiendo esta línea, no está de más enumerar algunos títulos que recalcan lo pintoresco español: “El torero”, “La castañera”, “El ama del cura”, “La gitana”… No les faltaba razón pues de hecho algunos de estos tipos sociales ya son inexistentes en la actualidad. En España ya sólo se pueden contemplar en dibujos, grabados, antiguas fotografías y, por supuesto, en esta compilación: “El indiano” (privativo de la historia española por aquellas fechas), “El aguador”, “El choricero” (éstos dos últimos firmados por “Abenámar”, seudónimo elocuente para el caso), “El demanda o santero”, “La santurrona” (tipos íntimamente ligados al estereotipo religioso de España), “La maja” (inmortalizada por Goya), “El bandolero”, “El guerrillero” (tipos éstos surgidos con motivo de la guerra napoleónica y paradigma por lo tanto de las conmociones señaladas), etc. (…)

José Manuel Losada

*

El artículo completo se puede leer aquí:

https://www.researchgate.net/publica...IONES_EUROPEAS

LinkBack URL

LinkBack URL About LinkBacks

About LinkBacks

Citar

Citar

Marcadores