Gonzalo Giner: «Los vascos dan por descontado que llegaron a América antes que Colón»

«Las ventanas del cielo» (Planeta), traslada al lector a la Castilla que veía en la lana su particular oro blanco, a la Terranova que utilizaban los vascos y los cántabros para cazar ballenas antes de que Cristóbal Colón hiciera acto de presencia en América, al África más indómito y al corazón de Europa que había hallado una nueva técnica para crear vidrieras

Sepulcro de Juan II de Castilla y de Isabel de Portugal en la Cartuja de Miraflores

César Cervera

En el sobrepoblado sector de la novela histórica se necesita algo que destaque sobre el resto, algo que los demás no sepan, un arma secreta. Gonzalo Giner, autor del bestseller «El sanador de caballos», sabe que el primer paso es acertar con el periodo y el contexto. Sabe, en definitiva, que la mejor arma en la novela histórica es una concienzuda documentación y una prosa ágil. De ahí que haya escogido uno de los periodos de nuestra historia que concentran más hechos cruciales para España, como es el reinado de los Reyes Católicos. Su nueva novela, «Las ventanas del cielo» (Planeta), traslada al lector a la Castilla que veía en la lana su particular oro blanco, a la Terranova que utilizaban los vascos y los cántabros para cazar ballenas antes de que Cristóbal Colón hiciera acto de presencia en América, al África más indómito y al corazón de Europa que había hallado nuevas formas artísticas. Las llamadas ventanas al cielo, esto es, el arte de crear vidrios de colores perfectos para adornar las catedrales.

–¿Qué contexto va a encontrar el lector que se acerque a la novela?

–Un contexto relacionado con los años finales del siglo XV. La novela recorre 18 años hasta poco antes del descubrimiento de América. Elegí esta fecha porque en 1488 llegó a la Cartuja de Miraflores de Burgos unas vidrieras muy especiales, encargadas por la Reina Isabel. Las vidrieras son importantes en la novela, pero éstas concretamente, las de la Cartuja, vertebran la trama y el recorrido de los personajes.

¿Por qué adquirió el arte de las vidrieras tanta importancia en este siglo?

–El tema de las vidrieras está escogido porque creo que el tratamiento que ha tenido este arte en las catedrales góticas ha sido muy escaso. Hay dos grandes momentos en la historia de las vidrieras: el origen, en el XII y el XIII, donde las formas eran muy simbólicas, con pocos colores y con los cristales pequeños y muy emplomados. El otro gran momento se vive en el siglo XV, cuando se desarrolla un arte más avanzado en el que se pretendió trasladar la pintura de calidad alta a la vidrieras a través de nuevas técnicas de soplado del vidrio y con cristales más grandes. A partir de entonces se pudo hacer pintura de verdad, siendo la escuela flamenca la impulsora de ello. Eran auténticos cuadros colgados en las paredes de las catedrales.

–Esta escuela se traslada a España precisamente en esas mismas fechas.

–Va a aparecer una escuela vidriera histórica, sobre las décadas de 1460-70, en torno a la catedral de Amberes, que tendrá su réplica española en la Cartuja de Miraflores, tumba mausoleo de los padres de Isabel La Católica. Se trataba de un templo modesto pero las vidrieras procedían de la escuela flamenca y prendieron en Castilla esta corriente. A partir de 1470 se desarrolló esta influencia flamenca en Castilla a través de Arnao de Flandes, al que le siguieron artesanos castellanos. Estos vidrios se caracterizaban no solo por la luz y el color que aportaban, sino por la calidad plástica.

–El otro protagonista de la obra, junto a las vidrieras, es el llamado oro blanco castellano: la lana.

–La época en la que se desarrolla la historia es también la del auge de las ferias medievales como Medina del Campo, Valladolid, y en general del mercado y la producción de lana de oveja merina trashumante. Lo que yo llamo en la novela el oro blanco suponía cada año una producción de entre 40.000 a 50.000 toneladas de lana, con un valor aproximado de 1.700 millones de pesetas. Castilla era el país número uno de exportación.

La historia comienza en el ambiente de los comerciantes de lana burgaleses, donde vive y trabaja uno de los personajes principales de la novela, Hugo de Covarrubias, hijo de uno de estos mercaderes con tratos con Flandes. La narración se mueve a través del proceso de producción de esta lana, desde los lavadores, el transporte en carreta, los puertos cántabros que movían la lana a Flandes... Son los escenarios iniciales.

–¿Cuándo empieza a decaer en Castilla esta actividad de la lana?

–Bastante más tarde. Hasta el siglo XVII y XVIII, la lana castellana tuvo una importancia enorme, con una población de entre 8 y 9 millones de ovejas que se mantuvo a lo largo de los siglos. Castilla estaba muy especializada en lana de gran calidad y estaba prohibido sacar estos animales del país. En cualquier caso, nos pasó como con el aceite de oliva o el vino, puesto que los grandes empresarios de Flandes utilizaban la lana castellana para crear paños de gran calidad y luego nos los vendían a un precio muy superior. No éramos capaces de sacar valor añadido. Pero el mercado era muy goloso igualmente, con márgenes muy amplios. Estos mercaderes castellanos tenían un poderío económico considerable, como demuestra el hecho de que estuvieras detrás de la financiación de empresas y construcciones cruciales.

–El protagonista, Hugo de Covarrubias, se verá obligado a cambiar este mundo de la lana por la pesca de ballenas y bacalaos.

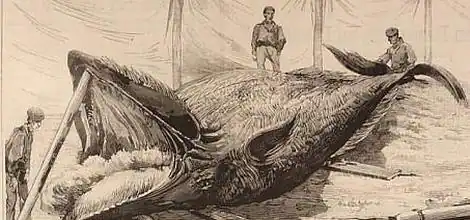

–Castilla utilizaba los puertos cántabros y vascos para su actividad marítima. Aquí confluían dos tipos de flotas: una dedicada al transporte de mercancías y otra que se dedicaba a la pesca de ballenas y sobre todo de bacalao. No hay que olvidar que los vascos están considerados los introductores del bacalao en Europa, un tipo de pescado que permitió superar las limitaciones que presentaban las sardinas y otros pescados autóctonos. En ese ambiente nos encontramos al protagonista de la novela en una nao con dirección desconocida que, se descubrirá posteriormente, se dirige a la recóndita Terranova, entre otros destinos. El lector descubrirá cómo se organizaban estos grandes proyectos pesqueros con meses de duración. La infraestructura que había detrás y los numerosos oficios en los que derivaba este tipo de pesca.

No hay que olvidar que los vascos están considerados los introductores del bacalao en Europa

–Usted da por buena la posibilidad de que los vascos llegaran a Terranova antes que Colón al continente.

–Los vascos dan por descontado que llegaron a América antes que Colón. Evidentemente no está demostrado y no han aparecido todavía pruebas de ello, pero sí es muy razonable pensar que llegaron a Terranova. Cabe plantearse si fue un poco antes o un poco después que Colón lo hiciera al continente. Lo que sí hay es documentos de 1501 que demuestran contratos concretos hacia «Tierras Nuevas», esto es, a Terranova, donde se sabía que había unos caladeros formidables. Es razonable porque la flota vasca fue subiendo su zona de acción conforme fue escaseando en el Atlántico la población de ballenas y terminaron alcanzando Groenlandia. Desde allí hay una corriente marina que les pudo llevar a Terranova sin dificultad, si bien puede que no supieran dónde estaban o si era una isla o algo más. No en vano, si encontraron un caldero tan espectacular de ballenas y bacallaos es muy probable que lo mantuvieron en secreto. Es una historia verosímil.

–Documentando la novela, ¿qué es lo que más le ha impresionado sobre estos ambientes?

–Siendo finales de la Edad Media, la organización y las estructuras productivas de la lana y el comercio son asombrosas. Me tiene impresionado la organización de estas ferias medievales, tanto por la infraestructuras como por la regulación pactada entre comerciantes.

Gonzalo Giner: «Los vascos dan por descontado que llegaron a América antes que Colón»

LinkBack URL

LinkBack URL About LinkBacks

About LinkBacks

Citar

Citar

Marcadores