La invención del 20 de Julio como fecha de Independencia Nacional

RAÚL ROMÁN ROMERO

@ElUniversalCtg

19 de Julio de 2009 12:01 am

A un año de que se celebre el segundo centenario del 20 de julio de 1810 nadie parece dudar que esta fecha representa el nacimiento de la república colombiana.

La mayoría de los textos de enseñanza primaria y secundaria definen estas fechas como tales, mientras las celebraciones solemnes realizadas por el gobierno nacional todos los años el 20 de julio, difundidas por la televisión y otros medios de información, así lo demuestran.

En efecto con ésta múltiple difusión del 20 de julio como fecha de la independencia nacional se sigue proyectando una visión de la historia y de la memoria que se mantiene prisionera de los mitos fundacionales de la historia colombiana, construidos a lo largo del siglo XIX con el objetivo de instrumentalizar el discurso histórico para forjar y representar la unidad nacional, hecho que lamentablemente mantiene camuflando los hechos y celebraciones de otras regiones del país en las celebraciones de Bogotá y localidades aledañas.

Por esta razón, cuando hablo del 20 de julio como fecha de “independencia nacional”, prefiero referirme a la invención de una tradición que impuso esta fecha para simbolizar la independencia y la fundación de la república colombiana, sin olvidar, que esta imposición estuvo acompañada de un proceso de disciplinamiento de la memoria social, ejecutado por medio de un uso de la historia y de una representación simbólica de la misma, impuesta desde el gobierno, utilizando como instrumentos eficaces la enseñanza escolar, el uso público de la historia y la elaboración de un ritual simbólico repetitivo que influyó paulatinamente en el imaginario colectivo de la sociedad colombiana.

Pese a esta imposición, un año antes de cumplir los 200 años de los hechos ocurridos el 20 de julio de 1810 en Bogotá, el gobierno Nacional por medio del Ministerio de Educación, imitando el concurso de historia ocurrido hace 100 años, despliega la segunda etapa de un proyecto pedagógico y político titulado “Historia Hoy”.

Aprendiendo con el bicentenario de la independencia”, en el que utilizando el sistema educativo en todo los niveles, pretende construir una mirada plural del proceso de la independencia, generando un “acercamiento al bicentenario que permitirá que estudiantes, maestros y comunidad educativa en general, participen en la construcción de nuevos relatos diversos y plurales: juntos constituirán la memoria de la independencia y al hacerlo estarán construyendo también unos nuevos capítulos en la historia de Colombia”.

A pesar de este esfuerzo, nada novedoso desde el punto de vista de la conmemoración de 1910, esta celebración del bicentenario y la manera como se ha concebido termina re-legitimando la fecha y los hechos del 20 de julio como fundacionales de independencia nacional, sin que ello de pie a que esta propuesta del gobierno plantee realmente una transformación significativa de la memoria histórica del país, impuesta políticamente entre 1907 y 1910. El hecho de seguir reconociendo el día 20 de julio como día de la independencia colombiana y organizar alrededor de la fecha todo un despliegue simbólico y pedagógico, instrumentalizando para ello la enseñanza de la historia del país demuestra la incapacidad del gobierno y de los académicos de superar la exclusión y el centralismo de la celebración del primer centenario, y al mismo tiempo indica la imposibilidad de entablar un debate en líneas contestatarias que permita renovar la visión de una historia de la independencia que monopoliza la representación de la fundación de la república y la nación colombiana con los hechos ocurridos en el mundo andino.

En este sentido la rememoración de este proceso bicentenario, que debe convertirse en una oportunidad para discutir en profundidad el papel que ha desempeñado esta fecha y otras en la construcción de una memoria e identidad nacional, mantiene su status de celebración nacional, aunque solo represente los hechos ocurridos en Bogotá y aunque además haya sido impuesta sobre otras fechas, como fecha de independencia nacional en las primera década del siglo XX, mediante la Ley 39 del 15 de junio de 1907, dictada por La Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, durante el gobierno del general Rafael Reyes.

La invención e imposición de esta fecha respondió a la necesidad que tenía el gobierno de fortalecer la quebrantada unidad nacional y la urgencia que, en ese entonces, tenían las elites andinas para consolidar su hegemonía sobre las demás regiones, ya que el país vivía las consecuencias de la crisis de los partidos políticos tradicionales, de las tentativas separatistas que se presentaban desde diferentes regiones y de la fragilidad de la soberanía del Estado evidenciada nítidamente desde la separación de Panamá.

A estas situaciones se sumaba la crisis del discurso histórico que reflejaba en el pasado la ausencia de proyectos comunes, lo que exigía la construcción de una memoria nacional fundamentada en la construcción de un pasado colectivo del país. A partir de estas necesidades y circunstancias se comprende el despliegue realizado por el Estado hacia las regiones y localidades periféricas del país para que reconocieran y conmemoraran el 20 de julio de 1910 como la fecha de la independencia de Colombia. Antes de la imposición de esta celebración, el 20 de julio de 1810 no representó la independencia nacional, ni mucho menos la fundación de la república, como podemos verlo si realizamos un seguimiento minucioso a las narrativas históricas elaboradas a lo largo del siglo XIX.

El ejemplo sin duda más importante lo encontramos en el pensamiento y la opinión de Miguel Antonio Caro, uno de los intelectuales y políticos conservadores más distinguidos de la segunda mitad del siglo XIX colombiano, quien en un artículo criticó duramente el 20 de julio como día de la independencia nacional, y señalaba que esta fecha no era el aniversario de la independencia sino de la revolución “como dicen nuestros historiadores”.

Para él, su cuestionada posición frente a esta fecha era histórica y no política y consideraba “que “siendo histórica y no política nuestra tesis no vienen a cuento los recursos de pasión….”:

Tal fue el importante movimiento de 1810 movimiento grandioso y fecundísimo pero constitucional y monárquico, no republicano ni de independencia. Legalizóse, y ratificáronse sus principios por la constitución monárquica de 1811, cuyo imperio se extendió hasta el 16 de julio de 1813. Entonces solo entonces se declaró independencia propiamente dicha. El Estado, de monarquía que era, se constituyó en forma democrática…

Nosotros hemos distinguido esas dos fechas, bien que sin separarlas, pues la una conduce a la otra, y hemos concluido que El 20 de julio no es aniversario de independencia, porque entonces no se proclamó independencia ni del nacimiento de la República porque la forma monárquica subsistió hasta 1913.

Miguel Antonio Caro aunque rechazaba la condición fundacional del 20 de julio, intentaba resaltar otro suceso ocurrido en Bogotá como el iniciador de la república de Colombia, por ello pretendía que el 16 de julio de 1813, se convirtiera y se reconociera como día independencia nacional. Al respecto agregaba. “Ese mismo 16 de julio es el que nosotros hemos reconocido como legítimo aniversario de la declaración de la independencia nacional; sin negar por eso la importancia del 20 de julio, glorioso aniversario de la Revolución de Santafé”.

Caro, aunque rechazó el 20 de julio como fecha de independencia nacional, se convirtió en uno más de los intelectuales que durante el siglo XIX hicieron esfuerzos para construir una historia nacional, cuyo eje central girara en torno a los acontecimiento de Bogotá y su alrededores, A estos intentos se sumaron las iniciativas de otros intelectuales a principios del siglo XX, como Pedro María Ibáñez y Eduardo Posada, ambos miembros de la naciente Academia de Historia de Bogotá. Estos últimos ajustándose a las necesidades políticas del momento, y como una manera de fortalecer las iniciativas que se hacían tanto desde los gobiernos liberales como desde los de la regeneración para fortalecer el Estado y mantener la unidad nacional, se propusieron realizar una contribución a este proceso mediante la organización de un conjunto de publicaciones bajo el título de Biblioteca de Historia Nacional. Dentro de estas publicaciones se encuentra. “La Patria Boba”, que consta de tres partes, una de estas, “Días de la independencia”, escrita por J. M. Caballero, representó un esfuerzo significativo por mostrar los acontecimientos del interior del país y de manera exclusiva los de Bogotá a la que dedica la narración y la gloria de realizar la independencia.

Todos estos esfuerzos que venían desde el siglo XIX, dirigidos a la construcción de un pasado común mediante la elaboración de una historia nacional que permitiera fortalecer la unidad del país, se materializaron utilizando el 20 de julio de 1910 como fecha para celebrar cien años de la independencia de Colombia. Para concretar este objetivo lo primero que se hizo, después de sancionar la Ley para la celebración del primer centenario de la independencia, fue crear la Comisión Nacional del Centenario de la Independencia, mediante el Decreto del 22 de octubre de 1907, esta comisión quedó compuesta por el secretario general de la presidencia de la república, el gobernador del distrito capital, Manuel Vicente Umaña y Jorge Vélez con el fin de que “preparan los programas y proyecten las medidas necesarias para que se haga con toda solemnidad la celebración de la independencia nacional”.

Uno de los puntos del programa que se creó para la celebración, pretendía estratégicamente el disciplinamiento del imaginario social colombiano, para ello estipuló como uno de los números especiales un concurso de “historia patria”, de cuyos ganadores saldrían dos textos uno para la enseñanza superior y otro para la enseñanza elemental, con lo cual se aseguraba el objetivo principal, de instrumentalizar la enseñanza de la historia para asegurar en las nuevas generaciones un conocimiento común sobre el pasado de Colombia, para de esta forma asegurar la unidad del pasado del país.

En agosto de 1909, la reorganización de la junta trajo como reacción inmediata de un grupo de individuos que se consideraban participes potenciales del concurso de historia, quienes por medio Eduardo Posada, miembro de la Academia de Historia de Bogotá y de la junta, hicieron llegar un “memorial” a la Junta del Centenario, para solicitar que se conservara el concurso de historia creado por la junta anterior. Lo importante del memorial es que las razones que exponen para dicha solicitud, permiten reconocer que la preocupación principal del gobierno y la elite intelectual del interior del país se centraba en la necesidad de consolidar la unidad colombiana, amenazada por las voces separatistas de algunas ciudades de la costa Caribe colombiana, la parte insular de esta región y otras regiones del país. El memorial decía:

* Historiador de la Universidad de Cartagena.

Profesor Universidad Nacional de Colombia sede Caribe gran pedagogo. Apartes de un ensayo enviado por su autor.

_______________________________________

Fuente:

https://www.eluniversal.com.co/suple...ional-AOEU7367

9Víctor

9Víctor LinkBack URL

LinkBack URL About LinkBacks

About LinkBacks

Citar

Citar

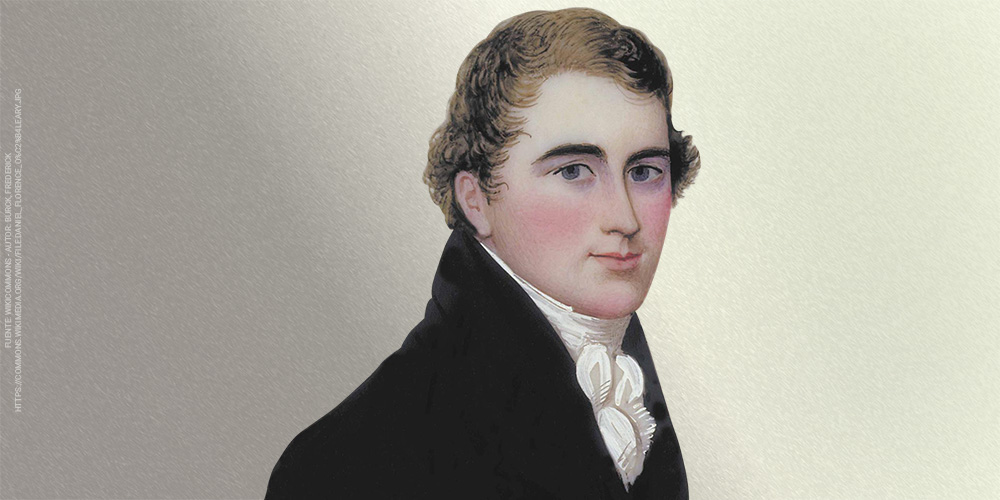

Simón Bolívar

Simón Bolívar  Daniel Florencio O’leary

Daniel Florencio O’leary  Batalla de Bomboná

Batalla de Bomboná José Tomás Boves

José Tomás Boves  José María Obando

José María Obando

Marcadores