“liguémonos de cuerpo y alma a los ingleses… no podemos existir… sino con el beneplácito de Inglaterra”.

Simón Bolívar.

https://www.facebook.com/13867011783...type=3&theater

98Víctor

98Víctor

“liguémonos de cuerpo y alma a los ingleses… no podemos existir… sino con el beneplácito de Inglaterra”.

Simón Bolívar.

https://www.facebook.com/13867011783...type=3&theater

Domingo, 28 de agosto de 2016

Edición impresa

Cazadores ingleses en Los Andes

Tras las invasiones inglesas, un grupo de prisioneros británicos llegados a Mendoza se unió a las tropas patriotas del Ejército de San Martín.

|@ Ilustración: Gabriel Fernandez

Carlos Campana - las2campanas@yahoo.com.ar

Durante la formación del Ejército de los Andes - en agosto de 1816 - un grupo de prisioneros británicos que se radicó en Mendoza, luego de las invasiones inglesas, se ofreció para formar parte de aquella campaña libertadora.

Estos extranjeros fueron agrupados en el batallón de las milicias cívicas y participaron activamente en enero de 1817 durante el cruce de la cordillera.

Prisioneros de Cuyo

Entre 1806 y 1807 más de 250 prisioneros británicos, llegaron a Mendoza luego de viajar casi dos meses desde Buenos Aires.

El entonces comandante de armas de Cuyo, Faustino Ansay, ordenó que los apresados quedaran alojados en diferentes lugares. Los más revoltosos fueron enviados al fuerte de San Rafael, otros a una hacienda en Luján de Cuyo y los restantes, acompañados por sus esposas e hijos, fueron alojados en el cuartel de la ciudad.

Muchos fueron empleados por las autoridades para trabajar en las fincas o en obras públicas, picando piedras para pavimentar alguna calle o reparar algún edificio.

Durante la alianza de España y el Reino Unido - luego de la invasión francesa a la península ibérica- los prisioneros regresaron a Europa. Otros, en cambio, decidieron quedarse en suelo mendocino; los que profesaban la religión anglicana o protestante fueron obligados a convertirse y cambiarse sus nombres y apellido de origen por otros españoles.

Posteriormente, en mayo de 1810, llegaron a estas tierras varios mercaderes de esa nacionalidad, como el inglés Thomas Appleby y el escocés Santiago Lindsay.

Refuerzos

A principios de 1815, cuando el Libertador organizó las milicias cívicas de todo Cuyo, un hombre de origen británico llamado Juan Young se reunió con otros compatriotas para formar una compañía. Más de cincuenta vecinos de esa nacionalidad se alistaron y la denominaron “Cazadores Ingleses”.

Fue entonces que Young se presentó ante San Martín ofreciendo sus servicios. El costo de la compañía -dejó claro- correría por cuenta de sus integrantes.

La propuesta fue elevada al Supremo Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata para la aceptación de estas milicias.

El sí de Alvear

De los cuarenta y siete residentes británicos incorporados en esa compañía, cuatro fueron incorporados como oficiales.

Esta tropa quedó al mando del capitán Juan Young; como segundo, se encontraba el teniente primero Thomas Appleby, un comerciante que llegó a la provincia en 1813 y que tuvo una gran influencia luego en la campaña al Perú. Otro de los oficiales fue Santiago Lindsay, un escocés que se asentó en Mendoza un año antes, mientras que Juan Heffernan ocupó el cargo de alférez.

Esta compañía de voluntarios estaba formada por Samuel Chunk, Roberto Barron, Héctor Mc Neal, Juan Mc Cochen, Tomás Hughes, Roberto Smith, Juan Fleming, Bartolomé Tucherman, Tomás Knight, Samuel Knowles, Juan Bradshaw, Timoteo Lynch, Juan Miller, Juan Rodríguez, Guillermo Holmes, Eduardo Liford, Santiago Fernández, Samuel Wise, Jorge Rowe, Samuel Puche, Jorge Gillespie, Juan Farst, Guillermo Gregor, Tomás Martín, Pedro Ayres, Guillermo Heilly, Pedro Smith, Jorge Melhan, Guillermo Forbes, Pedro Juan Martínez, Juan Humphrey, Juan Brun, Jorge Crawford, Juan Ameres, José Andrusph, Alfonso Benítez, Guillermo Carr, Daniel Mc Guchan, Jorge Collins, Roberto Johnston, Jacobo Brourson y Julián Molahan. Muchos de estos ciudadanos tenían diferentes oficios. Eran zapateros, herreros, carpinteros, sombrereros y pulperos.

Inmediatamente, la propuesta fue aprobada por el gobierno del entonces Director Supremo Alvear y, cuando fueron notificados, los “Cazadores ingleses” iniciaron sus prácticas en dos lugares; el primero en la Plaza principal -hoy Pedro del Castillo- y posteriormente en la plaza nueva - actualmente plaza Sarmiento- de la ciudad de Mendoza. Allí, los martes, jueves y sábados ejecutaban sus maniobras militares.

El gobernador San Martín estaba muy conforme con ellos, ya que los estimaba por su orden, disciplina y experiencia militar. La mayoría había formado parte del Regimiento N° 71 Highlanders de Escocia.

Patriotas a la inglesa

En agosto de 1816, la compañía suelta “Cazadores Ingleses” pasó a engrosar las filas de las milicias de los batallones de Cívicos Blancos con el nombre de Compañía Patriótica de Cazadores.

En esos días, la compañía de estos milicianos se estableció en el cuartel de la Cañada y realizó el apoyo logístico para distribuir al campo de instrucción los diferentes pertrechos durante el mes de diciembre de ese año.

En 1817, esta compañía auxilió a las tropas de líneas del ejército que partió el día 9 de enero, hasta el 24 de ese mismo mes, para la liberación de Chile.

Después de la campaña libertadora, muchos de ellos regresaron a Mendoza y se quedaron hasta los últimos días de su vida.

Dos fueron los oficiales que partieron a Chile y descollaron en la campaña libertadora. El inglés Thomas Appleby fue un gran colaborador del General José de San Martín. Fue quien viajó en varias oportunidades a Gran Bretaña para la compra de barcos y otros pertrechos para los patriotas. Se había casado en mayo de 1815 con la mendocina Manuela Videla y regresó a nuestra provincia en donde se radicó.

El escocés Santiago Lindsay, luego de la gesta sanmartiniana, se afincó en Santiago de Chile. Su hijo se convertiría en un destacado escritor trasandino.

_______________________________________

Fuente:

Cazadores ingleses en Los Andes - Estilo - Los Andes Diario

jueves, 24 de noviembre de 2011

Una matanza en el desierto. Febrero de 1819.

Bernardo Monteagudo, en un retrato idealizado.

Al romper el silencio los últimos disparos en los llanos de Maipú, los derrotados entregaron sus espadas a los vencedores. Eran miles los prisioneros, siendo enviados de inmediato a las cárceles de Santiago, Valparaíso, Coquimbo y Casablanca, entre otros. Los oficiales de mayor rango fueron retenidos en la capital y pocos días después eran enviados a una aldea en medio del desierto argentino: San Luis de la Punta. No podían imaginar que les esperaba el gobernador Vicente Dupuy, “uno de esos seres que la Providencia parece echar de cuando en cuando sobre el mundo para perpetuar la memoria de Caín”, como lo define Vicuña Mackenna (1). Una personalidad con las condiciones necesarias para ser un verdugo implacable. En sus manos habían encontrado la muerte los hermanos Juan José y Luis Carrera, pocos días antes, en Mendoza.

En sus precisas instrucciones, San Martín ordenaba que los oficiales detenidos fueran tratados“con las consideraciones que exija su buena conducta y educación”.

Retrato de Monteagudo considerado original y hoy desaparecido.

La suerte de los confinados cambiaría de inmediato. “El tigre y la hiena se habían juntado en aquella jaula del desierto” (2) y de inmediato se prohíben las reuniones y las salidas de las tardes a los prisioneros españoles. La razón, los celos que los jóvenes oficiales realistas generaban en su retorcida mente, especialmente en las señoritas Pringles, descritas como hermosas y finas. Poniéndose de acuerdo con Dupuy, el oscuro Monteagudo decidió vengarse. En un humillante decreto, se había prohibido la salida nocturna de los prisioneros. La reacción fue instantánea. El capitán Gregorio Carretero asumió la dirección de la conjuración mediante un golpe sorpresivo.

Su plan consistió en apoderarse de Dupuy y Monteagudo sin derramar sangre, liberar a los montoneros encerrados en la cárcel de San Luis, y con las pocas armas de la guardia, alejarse del pueblo-presidio. Para ello contaría con los más de cuarenta oficiales realistas detenidos.

Carretero comunicó su plan a Ordóñez, Primo de Rivera y otros comandantes, fijando la acción para el lunes 8 de febrero de 1819. En las primeras horas de la mañana se reunió el grupo en el jardín de la casa donde habitaba “para proceder a la matanza de los insectos y sabandijas que en ella había” (3). Divididos en cuatro grupos, uno asaltaría la cárcel; otro apresaría a Monteagudo; otro se apoderaría del cuartel y el último quitaría el mando al gobernador Dupuy.

El último grupo fue el primer en lograr su objetivo, apresando a Dupuy. Pero los otros grupos fracasaron en su intento. Dada la alarma, de inmediato salieron a la calle los soldados de la guarnición, los montoneros liberados y el pueblo que no entendía qué estaba pasando. Los conjurados fueron cayendo una tras otro, cubiertos de mortales heridas.

Tan pronto se controló la situación, Monteagudo procedió a levantar el sumario, y en cuatro días lograba cerrar un voluminoso expediente con las confesiones de los derrotados.

Grabado del coronel Vicente Dupuy

El 15 de febrero amanecían veinticinco bancas dispuestas en hilera en la plaza de San Luis. Y a las 11, las descargas de fusilería cegaban la vida de los oficiales. Una vez más, Monteagudo y Dupuy se unían en un acto de horror. Los soldados que habían combatido durante años en los campos de batalla en Chile morían en una sola mañana en manos de uno de los verdugos más crueles de nuestra independencia. Marcó del Pont, que no había tenido participación alguna en el motín, fue enviado a Luján donde moría poco después.

La noticia de la masacre recorrió la América en guerra. Poco tiempo después, Monteagudo partía en la expedición Libertadora del Perú como ministro de San Martín. En Quito se jactaba de haber reducido a quinientos los diez mil españoles de la ciudad. Al producirse el autoexilio de San Martín, Monteagudo pierde a su protector y es expulsado del Perú, siendo desterrado a Panamá bajo pena de muerte en caso de regresar.

Y regresó, poniéndose a las órdenes de Bolívar. Pero la noche del 28 de enero de 1825, un cuchillo atravesó su corazón. Tenía 35 años.

(1, 2, 3) La Guerra a Muerte, Benjamín Vicuña Mackenna.

Publicado por Antonio Márquez Allison en 19:09

_______________________________________

Fuente:

Antonio Márquez Allison: Una matanza en el desierto. Febrero de 1819.

Tierras ecuatorianas que debían ser entregadas en los límites de los cuadrantes del mapa a la compañía inglesa Ecuador Land Company

En cumplimiento del convenio Icaza-Pritchett de 1857, por pago de la Deuda Inglesa, contraída a título personal por Bolívar para las campañas de la "independencia" y endilgada posteriormente a Venezuela, Colombia y Ecuador como Estados. Finalmente sólo se ocupó parte de Esmeraldas por casi un siglo, aunque la bisectriz que sale desde allí llegaba hasta el cantón Quito.

Como siempre, saquen sus propias conclusiones.

Fuente: The National Archives, Kew, Foreign Office, F. O. 25/34, Map of Ecuador, S. 279.

_______________________________________

Fuente:

https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater

Última edición por Mexispano; 22/09/2016 a las 05:23

Por órdenes del Libertador Simón Bolívar, el General Gregor MacGregor y 150 milicianos incluyendo varios venezolanos, entre ellos, Lino de Clemente, Pedro Gual y Juan Germán Roscio, ocupan la Isla de Amelia el 29 de junio de 1817, situada en la costa oriental de La Florida. En los planes de Simón Bolívar estaba lograr la independencia de la Florida, bajo dominio español, y bloquear el apoyo de los Estados Unidos a los realistas en Venezuela. MacGregor proclama la independencia, e instaura la República de La Florida, sin embargo, esta aventura duraría poco. A finales de ese año, el presidente de Estados Unidos James Monroe expulsa a los invasores y logra obtener la legitimidad necesaria para que España le cediera dos años después el territorio. Este es un Hecho Criollo.

https://www.facebook.com/hechoscriol...type=3&theater

Durante la última década del siglo XVIII y la primera del siglo XIX, Caracas creció a una velocidad vertiginosa gracias al negocio del Cacao. La prosperidad de la Capitanía General de Venezuela era comentada e incluso envidiada en el resto de las indias. Para 1808, pocas ciudades en el continente podían compararse a Caracas, que tenía, además de la Catedral principal, siete templos más, dos hospitales, cinco conventos, una universidad de prestigio, un elegante ayuntamiento, varios hermosos puentes y parques, y grandes plantaciones de Cacao. Las casas de las grandes familias cacaoteras eran bastantes amplias y muy hermosas. Sin embargo, esta prosperidad se frenó al iniciar la Guerra de la Independencia. Este es un Hecho Criollo.

https://www.facebook.com/hechoscriol...type=3&theater

Venezuela fue el escenario de guerra más sangriento de todas las guerras de independencia de América. Las noticias de la violencia en las batallas llegaron a imponer terror incluso a soldados veteranos de campañas nada fáciles. Soldados peninsulares, algunos que inclusive habían participado en las guerras napoleónicas, trataban de eludir a toda costa su envío a América y particularmente a Venezuela. Además, los mercenarios europeos, en su mayoría irlandeses y británicos, cobraban la tarifa más alta si se trataba de luchar en nuestro país. Esto es un Hecho Criollo

https://www.facebook.com/hechoscriol...type=3&theater

Última edición por Mexispano; 22/09/2016 a las 05:23

Le vendieron su alma al diablo y así les fue.

_______________________________________

El 18 de abril de 1825 se firma en Bogotá el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Colombia (la grande) y la Gran Bretaña, luego ratificado por Venezuela el 29 de octubre de 1834, una vez independiente del ideal grancolombino. Este tratado impulsado en su momento por el Libertador fue bastante polémico ya que según muchos historiadores, lo que se escondía detrás de un tratado de "amistad..." era en realidad un tratado de libre comercio el cual daba a los productos británicos grandes ventajas en el mercado Venezolano, tomando en cuenta que los productos venezolanos nunca tuvieron el mismo trato recíproco en el mercado Inglés.

Desde 1830 hasta 1870, las importaciones de Venezuela eran aproximadamente de un 30 a 50% provenientes de Gran Bretaña según la autora del libro "El Imperio Británico en la Economía de Venezuela", Lola Vetencourt. Esto, sumado a la inmensa deuda contraída durante la independencia, hizo que a pesar de que obtuvimos la independencia de España, la dependencia económica de Gran Bretaña duró hasta casi finales del siglo XIX. Este es un Hecho Criollo.

_______________________________________

Fuente:

https://www.facebook.com/hechoscriol...type=3&theater

Comentario interesante hecho por otro usuario en la misma publicación de Facebook:

Oscar Jose Castro Durant

Sin la ayuda del imperio británico a Bolivar , no creo que hubiese podido llevar adelante su proyecto emancipador , pero los británicos no le hicieron un favor , la intención de tomar el lugar de España , su enemiga , al finalizar la guerra era clara y lo decian , no es casualidad que le asignarán al libertador un edecán británico , O'leary , quien entre sus funciones era informar a Londres .

Última edición por Mexispano; 22/09/2016 a las 05:24

EL CAÑONAZO FUE QUITENSE:

Gregorio Angulo y Ante, fue un ferviente realista criollo, natural de Popayán (1759-Presidencia de Quito, su gentilicio es quitense), muchas veces funcionario público, desde alcalde ordinario de Popayán, hasta procurador, pasando por feje de la compañía de Dragones con grado de capitán; cuñado de Francisco José de Caldas “el sabio”, por ser esposo de su hermana Gertrudis Caldas; y quien en la célebre masacre quiteña del 2 de agosto de 1810, al enterarse de que varios separatistas habían asaltado el cuartel donde se hallaba alojado el “real de Lima”, se encaminó al contiguo cuartel de Santa Fe y ordenó que con el también famoso cañonazo se abriera la pared divisoria entre los dos cuarteles, para que bajo sus órdenes el Santa Fe pudiera irse encima de los presos y así iniciara la masacre perpetrada por una prácticamente totalidad de soldados americanos, criollos, pardos (estos tratados por muchos historiadores ecuatorianos con un desprecio racista único) y mestizos, denotando así el carácter de Guerra Civil que mantuvo toda la conflagración para separar a los reinos hispánicos americanos de los peninsulares. El mismo Angulo apresó en 1812 a los curas separatistas Correa, Paredes y Peña, enviándolos a Tumaco primero y después al presidio de Panamá a cumplir su pena. Bien se ha llamado a este el inicio de la Gran Guerra Civil Hispanoamericana en nuestro territorio.

_______________________________________

Fuente:

https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater

Última edición por Mexispano; 29/09/2016 a las 05:53

De entre la idolatría sanmartiniana, siempre me ha parecido más humorística la nacionalista (argentina). Humorismo mágico, podría ser. Entre esta corriente, hay quien dice que San Martín y demás próceres separatistas eran "protocarlistas".También dice que hay una "versión carlista de las independencias". A ver:

-El carlismo, en contra de lo que ciertos personajillos pueden dar a entender con su imagen repipi y grotesca, jamás ha sido un "movimiento de intelectualoides", sino una fuerza popular y combativa. La historia está para los historiadores, el carlismo nunca ha sido totalitario ni ha impuesto esa "visión única" e impuesta desde arriba tan típica de los estados-nación surgidos de las revoluciones.

-El carlismo, a su vez, es heredero de los Batallones de Voluntarios Realistas, forjados en la guerra que se libró en la Península Ibérica de 1820 a 1823 contra el Trienio Liberal. Esta guerra suele ser omitida por los idólatras sanmartinianos, no sé si por ignorancia o por malversación ideológica, o por la mezcla de las dos. Porque fue la guerra que se libró contra los que estaban pactando en bandeja la secesión de América. San Martín, obviamente, nada tuvo que ver con realismo/tradicionalismo/carlismo, sino con los que dieron el golpe en Las Cabezas de San Juan en 1820; esa camada de militares revolucionarios y masones, amigos de Inglaterra como él, a los que les dijo "nosotros los liberales somos hermanos en todas partes del mundo". San Martín pactó con sus camaradas la secesión del Continente, siendo que el Río de la Plata nunca le interesó especialmente, sino el Perú, y una vez llegado al Perú (sus tropas afines mandaron ondear la bandera republicana chilena en Lima), comenzó a organizar su retiro dorado.

-Al igual que es público y notorio que la Monarquía Hispánica ayudó a los Estados Unidos en su independencia, también lo es que el imperio británico ayudó a Hispanoamérica. No entiendo por qué algunos se empeñan en no reconocer este hecho clamoroso, que la misma Inglaterra, al igual que la masonería, trazan como logro suyo. Y así fue. La gran diferencia es que la Monarquía Hispánica lo hizo por aquello de "la mejor defensa es un buen ataque", ya que los Borbones conocían perfectamente el plan para humillar a España trazado por los británicos a principios de siglo.

Ojo: No justifico, porque ningún beneficio real aportó a las Españas eso, y de hecho Estados Unidos viraría en enemigo, y hasta hoy.

Con todo, lo cierto es que la ayuda en la independencia motivó que el previsor conde de Aranda le propusiera a Carlos III una independencia gradual y pacífica de los virreinatos americanos. Este plan iba a concretarse a principios del siglo XIX con Carlos IV. Se hubiera formado una "Commonwealth" hispana, con príncipes españoles ya nacidos en América, y con "soberanía feudal", tal y como se expresaba en la época y documentado por el historiador quiteño Francisco Núñez Del Arco Proaño en su libro "Quito fue España (Historia del realismo criollo)". No hubiera habido traumas sangrientos. Pero no, San Martín, al igual que Bolívar, O´Higgins y compañía, decidieron aprovechar la invasión napoleónica de la Piel de Toro y emprender una revolución apoyada por la marina británica, como bien señaló el prócer Miranda.

Y como dice Núñez del Arco, si a la monarquía hispanoborbónica apenas se le dio un siglo de crédito, ¿por qué a la república se le puede dar hasta el infinito?

Lo cierto es que, con todos los fallos que tuvieron los Borbones (que jamás nos hemos empeñado en ocultar, pues nos interesa y nos gusta la Historia con todas sus complejidades), la situación de nuestra América en el siglo XVIII fue muchísimo mejor de lo que vino después.

-Los hechos son demasiado evidentes. Cuando se mantiene una mentira a pesar de estas evidencias por un mal entendido concepto de "orgullo", ya todo cabe y todo vale. De fariseísmo para arriba. Pero lo gracioso es que entre algunos dizque carlistas y estos idólatras, que tanto se pelean por internet, luego son tan amigos, y a seguir la fiesta, mientras el mundo se sigue pudriendo. Asco es poco.

_______________________________________

Fuente:

https://es-la.facebook.com/permalink...13868212144988

Gabriel Fossa,La Independencia de América ,y La Cuestión Geopolítica en el S XIX.

Publicado el 4 jul. 2016

Programa Síntesis, Conducido por Martín Piñero,.

Entrevista a Gabriel Fossa, sobre la cuestión Geopolítica del S XIX, y las "Revoluciones Independentistas" (Guerra encubierta por parte de Gran Bretaña contra España.) en la América Española.

https://www.youtube.com/watch?v=QJhopSXvO4c

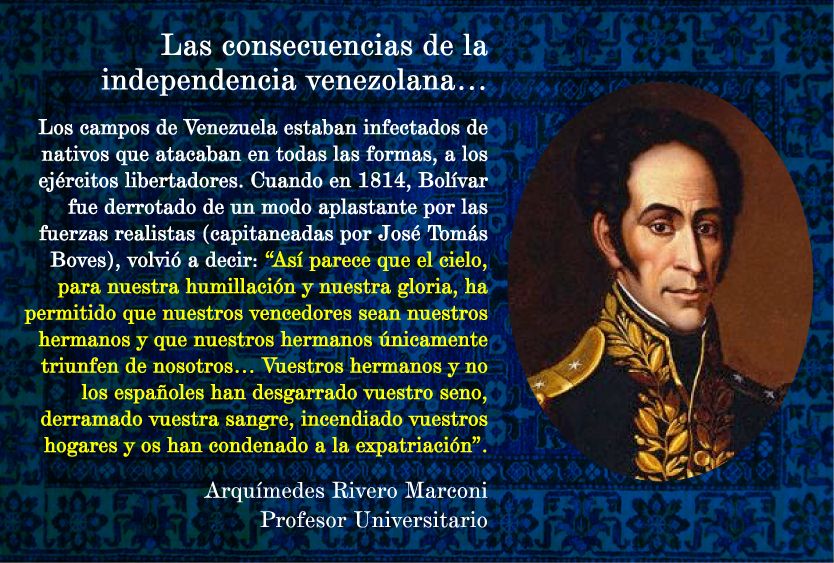

Las consecuencias de la independencia venezolana…

Arquímedes Rivero Marconi

febrero 21, 2016 marconi Dejar un comentario

Contenidos:

INTRODUCCIÓN.

CONCEPTOS BÁSICOS EN EL NUEVO ORDEN REPUBLICANO.

CAPÍTULO I: CONSECUENCIAS ECONÓMICAS

1.1. Situación de la época.

1.2. Nuevos amos viejas estructuras.

CAPITULO II: CONSECUENCIAS SOCIALES.

2.1. Visión general.

2.2. Los nuevos latifundistas

2.3. Los blancos

2.4. Los pardos

2.5. Los esclavos

2.6. La independencia; ¿fue una guerra civil?.

CAPÍTULO III: CONSECUENCIAS POLÍTICAS

3.1. Situación de la época.

3.2. El caudillismo y sus orígenes

3.3. El sub-desarrollo como consecuencia de la independencia.

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFIA.

INTRODUCCIÓN:

A continuación un resumen de autores reconocidos como Domingo Maza Zavala, Hector Malavé Mata, Hector Silva Michelena, Prof. Ramón Tovar López, Virgilio Tosta García y notas del británico Jhon Lynch y el año terrible 1814.

Son escasos los relatos del período inmediatamente posterior a la guerra de independencia y de la situación que dejó arruinada la economía, la política y la sociedad desprendida de la estructura colonial. La historia tradicional se ve más preocupada por el relato de los héroes y sus hazañas-

El interés de los blancos criollos para mantener la propiedad latifundista y sus fuerzas productivas, crearon las contradicciones terratenientes-campesinos, criollos-pardos, civiles-militares que llevaron a un conflicto prolongado. Primero realistas y patriotas y luego conservadores y liberales, con el auspicio de caudillos en las diferentes regiones del país.

Como queramos verlo fue una hazaña para aquel tiempo que soldados semidesnudos y descalzos, mal equipados y con una mínima logística siguieran incansablemente las largas travesías por las llanuras y las alturas andinas durante meses. Casi todos a pie porque no habían suficientes caballos, soportando luego las inclemencias del clima y el Páramo de Pisba y Socha haciendo batallas exitosas como la del Puente de Boyacá y el Pantano de vargas en una prueba de valor memorable para todos los tiempos.

Fueron 14 años de guerra, encaminar al país por la senda del progreso fue algo lento y gradual. Obtener el poder por la fuerza se convirtió en una práctica que sólo caudillos fuertes como José Antonio Páez pudieron contener durante algún tiempo. Así Venezuela se hundía en el atraso y la dependencia extranjera con una clara inestabilidad política y un largo sendero de 26 constituciones como señala Allan Brewer Carías, permaneciendo el país en una constante guerra civil.

CONCEPTOS BÁSICOS EN EL NUEVO ORDEN REPUBLICANO.

Empezamos con algunos conceptos básicos presentes en el nuevo orden republicano democrático que fueron proclamadas en la independencia estadounidense y en la revolución Francesa. Ni en el pueblo ni en el liderazgo de ese entonces estaban muy claros éstos conceptos.

La palabra legitimidad proviene de la raíz latina legitimitas, que significa “lo legal”. La Legitimidad es el supuesto que hace posible el reconocimiento y la aceptación del ejercicio de la autoridad en cualquier sociedad. Se fundamenta en una serie de principios, concepciones y creencias acerca del origen del poder. Las bases legales que fundamentan el nacimiento de una República, están sustentadas en un cambio del orden de legitimidad, que pasa a ser entonces la voluntad de las mayorías (la soberanía popular). En resumen, lo legal en la República es la decisión de las mayorías.

La soberanía corresponde al pueblo, de quien se supone emanan todos los poderes del Estado, aunque se ejerzan por representación. Tal idea estaba expresada en los ensayos del inglés Jhon Locke, quien hacia 1688, expresaba basado en estudios de sus predecesores, que la Soberanía pertenece a la comunidad, que los hombres son iguales en el estado natural y que la sociedad es el producto de un pacto, por el que sus miembros delegan en una persona una parte de sus derechos.

Tales ideas fueron tomadas luego por los revolucionarios liberales y adaptadas, para proclamar la República y combatir al Absolutismo. Las principales bases legales que sustentaron el nacimiento de las Repúblicas modernas, se pueden tratar de resumir en el sencillo cuadro que presentaremos luego.

República deriva de la palabra latina Res que significa cosa y publisque que significa pública, es decir, la cosa pública, la cosa de todos. Este concepto nace originariamente en Grecia con la polis y luego adoptado por los romanos, dando lugar al senado, tribunos y otras figuras representativas en relación proporcional a los diversos sectores de la sociedad.

Democracia deriva de la palabra griega demos que significa pueblo, y cratos que significa gobierno, es decir gobierno del pueblo. Gracias a la aparición de la democracia, organizada por Clístenes en el siglo VI y llevada luego a su apogeo por Pericles en el siglo V (entre el 444 y 429 a.c), los ciudadanos de Atenas lograron una participación directa en el gobierno de la polis (ciudades estado autónomas), de allí deriva la palabra política, que significa referente al gobierno.

El Contrato Social, es un pacto entre los ciudadanos para vivir en sociedad, la Soberanía del Pueblo pasa al Estado a través de una Constitución. A partir del siglo XVII, comienzan a conformarse en Inglaterra, Francia y Alemania (sustentados en gran parte gracias a las colonias de ultramar), los estados modernos con las monarquías absolutistas, ahora el reino tenía una mayor centralización, aumentaba el comercio y el capital de la burguesía.

Esto fue haciendo desaparecer lentamente el poder de los señoríos feudales que mantenían fragmentados al estado, pero aún la máxima expresión de soberanía, residía en la autoridad del Rey. Por ello la famosa expresión atribuida a Luis XIV de Francia: “el Estado soy yo”.

El contrato social es la obra de Juan Jacobo Rousseau que inspiró la declaración de los Derechos del hombre, sin embargo éste era monárquico, al igual que Charles de Secondat, barón de Montesquieu.

Según Graciela Soriano Revolución se define como:

“Ruptura de concepciones, principios o creencias hasta entonces vigentes, cambiando viejas estructuras e instaurando por vía de la fuerza una nueva concepción de legitimidad capaz de sustentar un nuevo orden”.

La Independencia como Revolución, proclamaba entonces unas garantías sociales de los ciudadanos, que ya no dependerán más de otros títulos. Los derechos del hombre sustentaban la implantación de la República y un nuevo orden legal que ya no sería basado en las reales cédulas, ni las capitulaciones, ni otras disposiciones coloniales que no fuesen emanadas de nuestra propia Constitución, como República independiente y soberana.

Consecuencias de la Independencia. Prof. Arquímedes Rivero Marconi (2016).

Los historiadores coinciden en que el ideal de masas no existió inicialmente al principio de la guerra de independencia, no había conciencia colectiva, no se conocía un constructo teórico que moviera a las clases bajas y esclavizadas en la ignorancia. Por eso fue una iniciativa circunscrita a las clases Criollas privilegiadas y se le ha dado a conocer como la Revolución Mantuana que buscaba una independencia básicamente económica y comercial.

Las rebeliones eran movidas por un odio entre castas y siguiendo el carisma de los caudillos. Solo después algunos fueron entendiendo ciertos principios que aclararon más el sentido de sus vidas puestas en armas al servicio de eso que llamaban República pero que las masas que no entendían bien: El principio de la Libertad y del hombre libre en armas para defender la libertad.

CAPITULO I

Consecuencias económicas.

1.1. Situación de la época:

Durante la conquista, se hizo de los metales preciosos, la justificación de la aventura o expedición armada debido a los intereses mercantilistas en los primeros años del capitalismo (el atesoramiento en las arcas forjaba el poder de la economía española). Pero esta tierra no poseía oro ni plata, como tampoco ofrecía mayores riquezas o tesoros, sino aborígenes de cultura primitiva o poco evolucionada, que se aferraron a la tierra mientras la violencia de los conquistadores no los desplazaba de sus predios naturales.

Fue así como el oro y la plata fueron suplantados, por la explotación de la tierra, por la posesión extensiva de fundos que incluía hombres y bienes semovientes. Fueron aquellos los orígenes de la propiedad territorial agraria en su forma latifundista.

La tierra como fuente de dominio y de poder no diluido, se obtuvo al comienzo como despojo o botín arrancado a las tribus que se internaban en zonas cada vez más agrestes huyendo de las huestes invasoras. Más tarde se autorizó la introducción de negros esclavos a quienes habría de trasladarse probamente la carga del trabajo penoso y agobiante. La esclavitud de los negros y la subsecuente servidumbre de los indios constituyeron así nuevas relaciones de producción que, junto con las propias de las comunidades indígenas en gradual desaparición, conformaron predominantemente ía estructura económica de la Venezuela colonial.

El interés de los grandes terratenientes por obtener la independencia, se centraba básicamente en la colocación de sus productos agropecuarios en el mercado exterior, sin mediaciones restrictivas ni impuestos del gobierno español. La subordinación administrativa de la Colonia a la Metrópoli española y las posibilidades históricas de aquella en relación con el desarrollo del mercado capitalista mundial se tornó critica, casi explosiva en los inicios del siglo XIX, a raíz del derrumbamiento de la dinastía de los Borbolles por la invasión de los ejércitos napoleónicos a la península ibérica.

2.2. Nuevos amos, viejas estructuras:

La guerra de liberación de 1811 a 1821, dejó a Venezuela convertida en una tierra baldía. Durante más de diez anos, dos ejércitos combatientes habían saqueado sus recursos, consumiendo o destruyendo cultivos y ganadería. A falta de ingresos regulares, moneda y abastecimientos, las dos partes contendientes recurrieron al pillaje de todo tipo como método normal de guerra y el consumo bélico sin hablar de pérdidas humanas dio este resultado:

* El consumo bélico redujo el ganado (vacas, caballos, muías) de 4,5 millones de cabezas en 1812 a 256.000 en 1823.

* Las exportaciones cayeron vertiginosamente entre 1810 y 1816, el cacao desde 120.000 fanegas al año, bajó a 30.000, el café desde 80.000 quintales bajó a 20.000 y después de la guerra la agricultura permaneció deprimida, a despecho del hecho que 320.000 pesos del empréstito colombiano, fueron asignados como adelantos agrícolas a los productores venezolanos para intentar reactivar la producción.

* Los valles de Aragua, Tuy y Caracas, la región de Barlovento y las tierras bajas de Valencia, antes prósperas comarcas agrícolas, eran ahora escenarios de desolación y despoblación, con nada para exportar y apenas los medios para abastecer el mercado nacional

* Inevitablemente el tesoro público fue totalmente desorganizado por la paralización de la vida económica, pues los campesinos servían en la guerra en un tiempo en que las necesidades bélicas o postbélicas aumentaban los gastos de los incipientes ingresos del fisco.

* El ingreso del tabaco -la gallina de los huevos de oro en Venezuela estuvo casi asesinado por la superexplotación, cayendo más de 1,2 millones de pesos a menos que 300.000.

* Hubo una gran fuga de capitales; realistas, criollos y comerciantes de todos los credos enviaron capitales y tesoros fuera del país o recurrieron a la acaparado 11 por miedo al secuestro de los bienes por parte de los ejércitos.

* Los ingresos aduaneros se vieron reducidos por el excesivo contrabando desde las Antillas extranjeras. Había poco dinero y las medidas para incrementar la circulación mediante la emisión de papel moneda y el acuñamiento de objetos de plata fueron totalmente inadecuadas.

* En 1821-1830, la burocracia y el ejército fueron pagados en papel moneda o en bonos que perdían el 10% en caso en que los soldados y propietarios lograran convertirlos en moneda real y muchos generales como Páez y Monagas, se los compraban aprecios irrisorios obteniendo grandes propiedades y fortaleciéndose como caudillos.

* El déficit del gobierno en 1825 era de 9 millones de pesos y en ese año la administración vivía de un empréstito británico.

* Desde 1811 hasta 1821, años de la declaración y la consolidación de la independencia, todos los recursos y energías se orientaron en función de la guerra. Algo más de una década en que la producción económica fue consumida por la conflagración, por la violencia, por las necesidades mismas de la la guerra.

* La economía del país apenas mantenía la producción para mi consumo estrecho, y los gastos militares del ejército patriota, no podían sino financiarse parcialmente con empréstitos externos contratados, en parte principal con Inglaterra. La soberanía política conquistada tuvo así un costo financiero que significó un endeudamiento exterior del Estado venezolano.

* La economía continuó apoyándose en la exportación de añil, algodón, cacao, café, cueros y tabaco, el 70-80% de los cuales iban a los países más desarrollados. Las relaciones de producción conservaron en aquella formación republicana reciente, el mismo carácter que ostentaron bajo el imperio de la monarquía española.

Las constituciones se promulgaron sucesivamente para legalizar el fundamento social de la explotación y la propiedad, manteniendo, sin significativas alteraciones, el mismo espíritu que regia la producción y la apropiación durante la época colonial.

Pero la producción sufría por la falta de inversiones, la escasez de ruano de obra, las pobres comunicaciones y los precios bajos en el mercado internacional. Así Venezuela se encontró con dificultades para comprar manufacturas importadas. Pero estas eran prácticamente las únicas manufacturas que consumían los venezolanos, y la mayor parte de ellas procedían de Gran Bretaña.

A pesar de las tarifas aduaneras, que oscilaban entre el 15 y el 30%, las mercancías extranjeras inundaban y abrumaban a las primitivas industrias locales. Rafael Revenga, el economista del nuevo régimen, atribuía la decadencia de la industria directamente a:

“(…) la abundante introducción de muchos artículos que antes eran la ocupación de familias pobres(…), por ejemplo, el jabón extranjero ha puesto ya término a las jabonerías que antes teníamos en el interior, y (…) ya recibimos del extranjero aún las velas que se menudean a ocho el real, y aún pabilo para las pocas que todavía se hagan en nuestra tierra (…) Es sabido que mientras más fiamos al extranjero el remedio de nuestras necesidades, más disminuimos nuestra independencia nacional; y nosotros le fíamos ahora aun el de las diarias y más urgentes…”.

Revenga consideraba que Venezuela no estaba en posición para industrializarse: “Nuestro país es exclusivamente agricultor; será minero antes que fabricante: pero ha de propenderse a disminuir la dependencia en que está del extranjero” (Revenga, 5 de mayo de 1829, Hacienda pública de Venezuela, pp. 95-96).

CAPÍTULO II

Consecuencias sociales.

2.1. Visión general:

La guerra de independencia fue una guerra de emancipación política, No una guerra de liberación social: segó la vida de multitudes populares y no produjo transformaciones de estructura. Las clases dirigentes, consumada una vez la independencia, se erigieron en herederas del viejo sistema colonial: a la insurgencia de la aristocracia criolla contra la Metrópoli no había seguido la de las clases explotadas contra primera.

El crecimiento de la población en el último período colonial se detuvo temporalmente y retrocedió. La guerra a muerte inevitablemente incrementó la tasa de mortalidad, Y las pérdidas aumentaron con la emigración:

* La población de Caracas descendió de alrededor de'32.000 habitantes en 1810 en 1810 a 11.720 en 1815.

* La de la provincia de Caracas disminuyó desde 250.278 en 1810 201.922 en 1816.

* En toda Venezuela, el número de muertos desde 1810 a 1816 alcanzó los 134.487.

* Entre 1810 y 1822 la población total disminuyó más del 15%, es de 2 de cada 10 personas, lo que produjo la disminución de 898.043 a 767.100 habitantes.

* La distribución espacial de los habitantes, tenía una concentración d 80% en las regiones costeras y las tierras altas, 18% en los llanos y 2% en Guayana.

2.2. Los nuevos latifundistas:

Durante la guerra la población blanca, ya en minoría, se redujo todavía más debido a las bajas y a la emigración. La composición de la aristocracia venezolana se modificó, porque soldados, comerciantes y aventureros se aprovecharon de las hostilidades para convertirse en propietarios rurales.

Mientras que la aristocracia colonial se redujo en número e importancia, las grandes haciendas pasaron a manos de una nueva oligarquía, los victoriosos generales de la guerra de independencia adquirieron propiedades que en muchos casos habían sido asignadas a las tropas, lo que originó posteriormente el Caudillismo.

Unos y otros crearon una inestabilidad política sin precedentes y la lista de enfrentamientos armados, alzamientos y revoluciones llevó al país a una disgregación del Poder. Caudillos, gamonales, pactos para mantener el poder en regiones y localidades apartadas fueron una especie de señoríos feudales tardíos en la modernidad.

2.3. Los blancos:

Inmediatamente después de la independencia, en la década de 1830, la población de Venezuela era de unos 900 mil habitantes, la mitad de los cuales eran pardos y negros libres y una cuarta parte blancos, mientras que los esclavos totalizaban entre 40 y 50 mil.

Entre los blancos, que eran unas 10 mil personas entre terratenientes, comerciantes ricos y sus familiares y parientes constituían la clase privilegiada, que monopolizaba el poder y las instituciones, desde la presidencia hasta los cabildos, Donde no tenían tierras controlaban los cargos públicos y prolongaron la institución de tiempos bélicos de nombramientos de altos cargos militares que se convirtieron en meras sinecuras, ocupados por “oficiales sobre quienes solo pesa el cuidado de cobrar sus sueldos ”.

Muchas empresas extranjeras expropiaron a muchos pequeños propietarios con la Ley de Espera y Quita en tiempos de Páez y armaron grandes latifundios como producto de la quiebra de los productores nacionales, pero de todos los más grandes latifundios los detentaron los grandes caudillos de la independencia.

2.4. Los pardos.

Entablaron una lucha intensa en ía lucha por la igualdad con los criollos, Los pardos eran ya hombres libres, dispuestos a utilizar las vías disponibles para adquirir propiedades y educación. Formaban el más numeroso y dinámico sector de la sociedad, alrededor de la mitad de la población, y crecieron más rápidamente que otros sectores. Buscaron la libertad eliminando las tradicionales restricciones que la ley y la sociedad imponían sobre ellos, y pidieron oportunidades hasta entonces reservadas a los criollos.

La persistente tensión racial, con episodios como la revuelta del pardo almirante Padilla en 1828, llevó al propio Bolívar a hablar de la “enemistad natural de los colores”.

Algunos de ellos tuvieron éxito y consiguieron el acceso a la educación, los cargos públicos y la situación social; “Los primeros oficiales dirigentes civiles militares, eran de esta clase”. Así los pardos llegaron a tener verdadero interés en la revolución y a mirar con sospecha cualquier cambio constitucional -hacia la monarquía por ejemplo- que pudiera revivir la antigua situación social.

2.5. Los esclavos:

Otro rasgo o fragmento desprendido de la estructura colonial fue la permanencia de la esclavitud -cuya extinción formal fue decretada a mediados del siglo XIX- como relación de explotación que, erigida sobre el trato infrahumano, era negada económicamente en los frutos de su rendimiento.

Latifundistas en la cumbre, esclavos en la base, la nueva Venezuela reproducía las características de la antigua. La trata de esclavos fue abolida en 1811, pero la esclavitud continuó existiendo. Bolívar dio ejemplo. Liberó a sus propios esclavos, primero a condición del servicio militar en 1814, cuando aceptaron alrededor de quince, luego incondicionalmente después de Car abobo en 1821, cuando se beneficiaron más de un centenar.

Pero los delegados de Angostura tenían miedo de soltar a los esclavos en una sociedad libre, y después de 1821 los propietarios acabaron con la manumisión del tiempo de guerra, pese a lo pequeña que había sido.

Frente a los intereses creados de los administradores de la manumisión y al general rechazo a pagar los impuestos de los cuales dependía la compensación, la liberación fue un lento y parcial proceso en e! cual fueron liberados unos cuantos esclavos en vez de unos cientos cada año.

La política del gobierno favorecía la manumisión gradual y la pacifica integración de los esclavos en la sociedad, mientras que los intereses privados no querían perder su propiedad sin compensación.

Gradualmente, sin embargo, los terratenientes venezolanos empezaron a darse cuenta que los esclavos eran una mercancía cara y poco económica, que una mano de obra más barata se podía conseguir haciendo que éstos se convirtieran en “libres” peones vinculados a las fincas por duros contratos de arriendo. En esas circunstancias la única razón del retraso de la emancipación hasta 1854 fue la ansiedad de los propietarios por procurarse el máximo de compensaciones.

El derecho de propiedad sobre la mano de obra esclava independientemente del grado de productividad a que ésta se imputara- no fue infringido sino constitucionalmente reconocido y también indemnizado cuando, más por razones políticas que sociales, el presidente José Gregorio Monagas decretó, según ley abolicionista de 1854, la libertad de los negros esclavos. La esclavitud desde entonces, desapareció formalmente como régimen de explotación que legalizaba la sumisión impuesta por la fuerza.

2.6. La independencia: ¿Fue una guerra civil?

Los blancos criollos como clase dominante en la política y la administración del nuevo estado republicano, deseaban mantener el poder económico latifundista, con su mano de obra bajo condiciones de servidumbre y esclavitud.

La persistencia de la manumisión después de la independencia, provocó una revolución de los negros libres y esclavos, quienes parecían combatir más por esclavizar a sus amos que por su libertad, alternativamente masacraban a los blancos o destruían sus propiedades. El resurgimiento de la violencia racial enajenó a la mayor parte de los criollos de la causa de la abolición y muchos de ellos de la causa de la independencia. Esta violencia fue auxiliada y sostenida por los emisarios de Monteverde y las filas realistas empezaron a crecer.

En 1811 la primera república publicó sus “Ordenanzas de llanos”, que intentaba consolidar y proteger la incipiente propiedad privada de los terratenientes. Las leyes imponían una multa y 100 azotes a cualquiera que violara la propiedad privada; esto significaba que los llaneros no podían cazar o rodear el ganado. Con la propiedad de la tierra se pretendía eliminar los usos comunes y promover la extensión de la propiedad privada en los llanos, asignando el ganado solamente a los ganaderos y rancheros.

Al mismo tiempo las nuevas leyes intentaban reducir a los libres llaneros a la situación de peones semiserviles, obligándoles a registrarse, a llevar una tarjeta de identidad, a pertenecer a un rancho, dependiendo de la voluntad del patrón, cualquiera encontrado sin empleo era condenado, en caso de ser por segunda vez, a un año de prisión, mientras que a los cuatreros se les condenaba a muerte.

No está claro cómo fue aplicada esta legislación. Pero su mensaje era bastante claro; anunciaba la política agraria de los líderes republicanos, de los terratenientes y de los rancheros. Pero las fuerzas que intentaban contener explotaron contra ellos. Esta fue la razón por la cual los llaneros se unieron a Boves contra la república; para combatir por su libertad y por su ganado. Los republicanos les habían hecho un regalo a sus enemigos.

Mientras que los realistas combatían sin piedad y sin escrúpulos, los líderes del congreso eran víctimas de sus prejuicios sociales, inflexibles hacía las gentes de color, fueron demasiado blandos con los realistas y dejaron a la mayor parte escapar y reagruparse en sus contiendas, así se perdió la primera república y se instauró una dictadura militar dirigida por el colonialista Monteverde.

Pero esta dictadura militar no ayudó a España. Se enajenó a la legítima burocracia española y ultrajó a los realistas moderados por su avaricia y crueldad, Y la contrarrevolución preparó su propia destrucción, por un lado fortaleció la formación de una conciencia nacional entre las víctimas criollas, al mismo tiempo una vez que se quitó la máscara de la benevolencia racial fue claro para pardos y esclavos que el realismo no tenía nada que darles. No habían combatido contra la “república aristocrática” simplemente para poner en su lugar a unos nuevos opresores.

Los esclavos se rebelaron una vez más en Curiepe se armaron con estacas, machetes y cuchillos y marcharon sobre La Guaira, Los pardos de la cosía conspiraron en noviembre de 1812 en un vano intento de derribar la dictadura. Bandos de llaneros insurgentes, peones y otros grupos marginales continuaron sus acciones guerrilleras, inspirados por un duradero odio a los propietarios blancos.

La prolongación de la guerra de independencia en Venezuela por la instauración de la segunda y luego la tercera república, no podría explicarse si la lucha hubiese sido solamente entre criollos y los 15 mil españoles llegados de la de la península. Los ejércitos españoles pronto fueron aniquilados y la guerra siguió muy largos años.

En definitiva, la independencia fue una Guerra Civil que acabó con 2 de cada 10 habitantes en nuestro país. El rey de España fue proclamado hasta el 1827 en la revolución de Agustín Bescanza y hasta el 1829 con Arizábalo. La causa española del Consejo de Regencia fue sostenida principalmente por Venezolanos nativos:

* Desde 1811 hasta 1819 salieron de España rumbo a América, poco más de 42 mil hombres. En 1820 el ejército realista en toda América se componía de unos 95 mil hombres, de los cuales 23.400 eran expedicionarios peninsulares y 63.178, americanos, lo que equivale a que de cada 100 realistas, solo 26 eran españoles.

* Los caballos de los realistas -por llamarlos de algún modo- en Venezuela, llegaban a 6.426, de los cuales sólo 426 habían venido de España, es decir 7 de cada 100 caballos.

* Los campos de Venezuela estaban infectados de nativos que atacaban en todas las formas, a los ejércitos libertadores. Cuando en 1814, Bolívar fue derrotado de un modo aplastante por las fuerzas realistas (capitaneadas por José Tomás Boves), volvió a decir: “Así parece que el cielo, para nuestra humillación y nuestra gloria, ha permitido que nuestros vencedores sean nuestros hermanos y que nuestros hermanos únicamente triunfen de nosotros… Vuestros hermanos y no los españoles han desgarrado vuestro seno, derramado vuestra sangre, incendiado vuestros hogares y os han condenado a la expatriación”.

En 1820 el doctor Juan Germán Roscio escribió a Bolívar que: “Mientras los españoles tengan criollos con que hacernos la guerra, yo no espero otro género de proposiciones de Paz que las de Morillo; mientras luchen con nosotros a nuestra propia costa, no variarán de sistema… La España nos ha hecho la guerra con hombres criollos, con dinero criollo, con provisiones criollas, con frailes y clérigos criollos, con caballos criollos y con casi todo lo criollo; mientras pueda ‘ continuarla del mismo modo y a nuestra costa, no hay que esperar de ella paz con reconocimiento de nuestra independencia”.

CAPITULO III

Consecuencias políticas.

3.1. Situación de la época:

En los inicios del siglo XIX, a raíz del derrumbamiento de la dinastía de los borbones por Napoleón y la inspiración ideológica de las revoluciones burguesas de Inglaterra y Francia, se proclamó entonces en nombre de la soberanía de las naciones y de una abstracta y ficticia igualdad entre los hombres, la independencia de Venezuela en acto de solemnidad.

Lo que fue un pronunciamiento político sirvió luego para desatar fuerzas antes sojuzgadas y contenidas por la rigidez de ordenanzas y reglamentos reales. Pero esencialmente, sólo interesaba a quienes proclamaron la insurgencia, una libertad como emancipación política del régimen español y no como movimiento revolucionario que cancelara la inerte estructura social de la colonia, convirtiendo el viejo estatuto colonial en nuevo orden, en un sistema de superior constitución social.

* Las constituciones se promulgaron sucesivamente para legalizar el fundamento social de la explotación y la propiedad, manteniendo, sin significativas alteraciones, el mismo espíritu que regía la producción y la apropiación durante la época colonial.

* La simulación política, como rasgo del orden republicano, subyacía en el espíritu de la constitución vigente, se pensaba por herencia ideológica de la ilustración, que solo se podía cambiar la fisonomía del orden establecido, promulgando leyes u ordenanzas.

* Así fue como Venezuela, políticamente independiente, heredaba el orden de relaciones de ía estructura económica y social de la colonia. Entre tales destacabas la vigencia del sistema de tenencia de la tierra en sus formas y relaciones latifundistas, que representaban intereses conjuntos de nuevos y viejos propietarios.

La censitaria constitución de 1830 reflejaba su poder. Para ser elector un hombre tenía que tener 21 años, saber leer y escribir:

“ser dueño de una propiedad raíz, cuya renta anual sea de 50 pesos, o tener una profesión, oficio o industria hábil que produzca 100 pesos anuales, sin dependencia de otro en clase de sirviente doméstico o gozar de un sueldo anual de 150 pesos” (Luis Mariñas Otero, Las constituciones de Venezuela, Madrid 1965).

3.2. El caudillismo y sus orígenes:

Aquí ponemos el Caudillismo como una consecuencia política, pero es también social.

Colocamos para comenzar la visión que hace muchos años escribió el Historiador Dr. Virgilio Tosta García (1954) y que mantiene plena vigencia:

El caudillismo se manifiesta por la existencia de un hombre fuerte, un tirano absoluto, un ‘gendarme necesario, caudillo máximo o caudillo benefactor que encarna un régimen político personalista, y que realiza la función de gobierno con plena renuncia de los postulados políticos y administrativos que deben orientar el lógico y armonioso desarrollo de las instituciones […]Las convulsiones intestinas que tuvieron por escenario el suelo patrio eran el producto de ambiciones personales en pugna. Eran el choque de intereses egoístas. Montoneras presididas por audaces en conflicto con otras montoneras. Caudillos contra caudillos en duelo de muerte. Y todo por el deseo manifiesto e implícito de alcanzar el Poder. Estas convulsiones constituyen el caudillismo anárquico. Anarquía que ha de ser su desenlace final en el caudillismo despótico. Como puede verse, éstas etapas de confusión nacional y de desorden preparan el terreno del caudillismo despótico. El caudillismo anárquico es su anticipo. Detrás de esa confusión surge un caudillo más hábil o más poderoso que, después de aniquilar a sus rivales o de someterlos a su vasallaje, entroniza un régimen personal.

Mientras la estructura económica padecía los efectos perjudiciales de alzamientos y rebeliones, el gobierno invocaba la ley, la paz social, el orden público, al mismo tiempo que aumentaba la represión como medio de sofocar reacciones desatadas por los desgarramientos de las contradicciones sociales.

* La violencia tornaba más regresivo el régimen de propiedad territorial agraria porque los movimientos armados no perseguían sino el poder político que terminaba en poder tributario de las clases privilegiadas. Páéz, Bermúdez, los hermanos Monagas, Marino y otros se convirtieron en poderosos hacendados y fortalecieron la base política de la clase terrateniente a través de vastas propiedades confiscadas y comprándole los derechos a sus tropas.

* Es esa estructura agraria latifundista, la que permitió a los terratenientes convertirse en verdaderos jefes locales, un orden político semi-feudal. Fue así como surgieron los caudillos que eran generalmente terratenientes militares, seguidos de las masas de peones que de ellos dependían.

* Los desórdenes financieros y el reducido presupuesto nacional de la Venezuela post-revolucionaria, no permitió la existencia de un ejército coherente, profesional y disciplinado, por lo que el poder central era incapaz de controlar las insurrecciones locales regionales, de donde sacaban si su fuerzas los caudillos.

* De aquí en adelante, el resto es la historia que caracterizó a Venezuela después de la segunda mitad del siglo XIX, las pugnas entre Páez y los Monagas, la Guerra Federal o Guerra Larga en 1859, que fueron cinco años de lucha armada entre fuerzas revolucionarias federalistas dirigidas por Ezequiel Zamora, contra el gobierno de Julián Castro y los intereses de la oligarquía por el representados, después surgió la autocracia guzmancista, seguido de Cipriano Castro entre las más resaltantes, y así pues, entre guerras civiles se suceden unos a otros. En cada guerra civil se impone un caudillo y a cada caudillo le sucede una nueva guerra civil y así sucesivamente hasta que lograran imponerse dictaduras fuertes que cortaran este ciclo.

3.4. El sub-desarrollo como consecuencia de la independencia:

A la herencia colonial se añadía la mala administración de la etapa republicana. Esta, hasta entonces, había transcurrido entre gobiernos que, por inestabilidad y desorganización administrativa, se alternaban entre la tiranía, el nepotismo, las irrupciones frecuentes de violencia armada y el falso constitucionalismo. La estructura socioeconómica del país, ya culminada la guerra federal en 1864, permanecía igual, sin alteraciones sustantivas: subsistía el predominio de las relaciones latifundistas de producción y sus formas señoriales de dominación que entrababan el desarrollo de las fuerzas productivas; persistía el mismo orden de diferenciación social con su estatuto de degradación y privilegios. En cierto modo había aumentado la población rural en condiciones serviles de explotación.

A estas supervivencias coloniales se agregaban nuevos elementos que impedían el desarrollo y embargaban la soberanía económica del país. Iniciada ya la segunda mitad del siglo XIX, la economía venezolana se encontraba en situación de franco estancamiento. Las guerras civiles, con sus muertes y devastaciones, acumulaban pobreza mientras las masas desposeídas ni siquiera tenían la estabilidad de esa pobreza.

Mientras la estructura económica del país padecía los efectos lesivos de alzamientos y rebeliones, la violencia tornaba más regresivo el régimen de propiedad territorial agraria porque los movimientos armados no perseguían sino el poder político que terminaba en poder tributario de las clases privilegiadas.

Los gobiernos se erigían en factores de intereses de las clases dominantes. No era posible, conforme a los recursos fiscales disponibles, imprimir a la base productiva del país un dinamismo de recuperación.

El comercio y otras actividades terciarias comenzaban a desenvolverse bajo el impulso del capital extranjero. El capital llegaba del viejo continente pero no para dar forma nacional a los recursos propios de esta tierra, sino para extraer réditos y beneficios que luego transferían a Europa en cantidades cada vez mayores.

Se establecieron en Venezuela casas y agencias comerciales (Boulton, Blohm, Fleury) vinculadas a intereses europeos y dedicadas a actividades financieras, crediticias y de corretaje. A través de las citadas casas ocurría un proceso de traslación de pusvalías territoriales hacia Inglaterra, Alemania, Francia. . . causando una contracción progresiva del ahorro interno.

A la anterior situación, se agregaba la vigencia de la ley del 10 de abril de 1834. Aquella ley favorecía con la no fijación del tipo de interés de capital, el auge de actividades especulativas que realizaban predominantemente comerciantes y prestamistas extranjeros. La misma ley operaba en -beneficio del capital usurario- corno fuente de descapitalización nacional al consagrar el remate de la propiedad puesta en garantía del crédito.

Finalmente la usura por la ley del 10 de abril hundía en la insolvencia a los propietarios deudores, La tierra, colocada en garantía, cambiaba así de dueños, a la vez que mermaba su valor productivo. Los despojos legales de tierras causaban una mayor concentración de la propiedad territorial agraria en Venezuela.

Venezuela como país importador de bienes manufacturados y exportador de productos primarios de origen agrícola, padecía con frecuencia los efectos de una balanza comercial desfavorable y dependiente de los intereses capitalistas del imperialismo. Así pronto comenzó a reflejarse el sub-desarrollo en la estructura política y social de nuestro país, como en el resto de Latinoamérica.

CONCLUSIONES:

* La consolidación nacional de la república de Venezuela fue un proceso lento por cuanto las viejas estructuras coloniales estamentales se mantuvieron, significando un proceso tardío el asentamiento de un poder político centralizado para aquel era muy difícil de mantener. 18 años de lucha (gracias a José Antonio Páez) para mantener la estabilidad y el orden constitucional de 1830 fueron muy difíciles de repetir hasta 1870 cuando llega Guzmán Blanco y la Revolución de Abril.

* Inicialmente el racismo y la sociedad estamental (dividida en castas) hacían muy difícil la unificación de un ejército para hacer frente a los enemigos de la naciente república. Ignorancia, confusión, descontento, apatía, resabio, desinterés era el factor común que subyacía en las bases esclavas y sólo después de 1816 la situación cambió con la liberación real de los esclavos que por primera se había visto con el ejemplo por Simón Bolívar liberando a más de 150 esclavos de sus haciendas de los valles de Aragua.

* Fue una tarea larga y difícil unificar a Venezuela. Las ambiciones de los Caudillos de la independencia reavivaron las desigualdades cuando se convirtieron en unos nuevos latifundistas que se peleaban entre ellos por adueñarse del país.

* El saldo de víctimas durante la independencia tuvo un costo demasiado alto llevándose 179 mil personas en un país que no llegaba a 1 millón de habitantes.

* La independencia fue una guerra muy larga que duró 14 años dejó en la bancarrota al país, arruinando a los productores agrícolas locales y devastando el sector pecuario para mantener a las tropas durante el conflicto. Ninguna nación enfrentó tanto tiempo de guerra en América siendo la más costosa independencia del continente.

* Todos los esfuerzos por construir y consolidar la nación se vieron entorpecidos por guerras civiles y alzamientos constantes que sólo tuvieron pausa con Páez y su poderosa capacidad como General invicto nunca vencido en batalla, posteriormente con Guzmán blanco durante 14 años y finalmente con Juan Vicente Gómez que cierra y pone punto final el período de las guerras Civiles en Venezuela.

* La independencia fue una Guerra civil debido a que los mismos venezolanos se vieron enfrentados unos a otros, siendo la militancia española un porcentaje muy pequeño. De ahí que el Decreto de Guerra a Muerte que perdonaba a los americanos y castigaba a los españoles, fuese un instrumento político para diferenciar al enemigo común que no estaba en territorio americano.

* El Subdesarrollo en un problema relacionado con la dependencia económica, y ya los hombres de hacienda como Revenga advertían que nos estábamos acostumbrando a depender cada vez más de los comerciantes extranjeros que se fueron apoderando de la producción nacional. Fue el cambio de una vieja etapa de sometimiento imperial español a otra nueva etapa con otros actores europeos.

* La Venezuela agraria se mantiene durante todo el siglo XIX y eso vino a cambiar con la llegada del petróleo en el siglo XX.

* Venezuela fue un país con una mayoritaria población rural y baja tasa de natalidad, creciendo después con la llegada del petróleo.

BIBLIOGRAFÍA:

ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA (1988). Estudios, Monografías y Ensayos: La Interpretación de Laureano Vallenilla Lanz. pp. 793-797.

LYNCH, John. (1985). Las Revoluciones Hispanoamericanas: 1808 – 1826. España: Ariel.

MAZA ZAVALA, Domingo, MALAVE MATA, Héctor y otros. (1991). Venezuela Economía y Dependencia. Caracas: Gumilla.

TOSTA GARCÍA, Virgilio. (1954). El Caudillimo Según Once Autores Venezolanos. Caracas: Centro de investigaciones Históricas Mario Briceño Iragorry.

PÉREZ VILA, Manuel. (1983). Las Grandes Campañas Militares de Simón Bolívar. Caracas: Geomundo.

__________________________

Fuente:

Las consecuencias de la independencia venezolana… | Un espacio dedicado al progreso y la razón…

Última edición por Mexispano; 08/10/2016 a las 05:18

Los ingleses de Fray Luis Beltrán

¿Fue el fraile cuyano el verdadero artífice de la artillería del Ejército de los Andes? El papel fundamental de unos desconocidos obreros británicos.

Carlos campana - las2campanas@yahoo.com.ar

Por muchos años, fueron publicados cientos de artículos y libros referidos a la maestranza del Ejército de los Andes. Allí muchos autores destacaban al fraile Luis Beltrán como el artífice de la artillería fundiendo armas en las bóvedas de Uspallata.

Nuevas versiones históricas, a través de documentos inéditos, demuestran lo contrario y, aquella sección que dirigía el sacerdote y militar, simplemente era una lugar en donde se producían repuestos para las armas del ejército patriota.

Pero existe otro capítulo en esta historia que no se conoce lo que lo hace más enriquecedor al conocerse que en la maestranza, estuvieron trabajando varios británicos que luego de las invasiones inglesas se quedaron en Mendoza para construir una nueva vida.

Muy poco se sabe que estos individuos con su experiencia y su trabajo, hicieron un gran aporte a la gesta sanmartiniana. Después de la gran epopeya, estos obreros ingleses e irlandeses siguieron con sus oficios hasta que el tiempo se encargó de borrar sus rastros.

En momentos difíciles, llegó la artillería

En octubre de 1814, el flamante gobernador de Cuyo, José de San Martín fue notificado que Chile estaba en manos de los realistas quienes habían conquistado el territorio y se corría la voz que pasarían la cordillera e invadirían Mendoza. Inmediatamente, ante esta situación, San Martín planeó una estrategia defensiva y solicitó refuerzos a Buenos Aires.

Por su parte el Director de las Provincias Unidas, Gervasio Antonio de Posadas, envió tropas -una compañía de artillería con varios cañones- a las órdenes del coronel Pedro Regalado de la Plaza.

Un taller llamado maestranza

Dentro de la artillería, se encontraron dos secciones que suministraban el apoyo logístico al ejército: una era la armería y la otra se llamaba maestranza. La primera fue dirigida por el teniente Ramón Picarte y la segunda por Luis Beltrán todas supervisadas por el comandante Regalado de la Plaza.

La maestranza tenía el objetivo de elaborar repuestos y estaba compuesta por varias secciones en donde funcionaban carpintería, tornería, herrería, talabartería y zapatería. Todos estos empleados fueron contratados por varios años, en cambio, otros trabajadores como los pintores, plateros, hojalateros eran requeridos para tareas temporales. Existían dos categorías; los maestros y oficiales. Los primeros tenían a cargo la organización del trabajo y además de tasar las materias primas, en cambio los oficiales ejecutaban las tareas de la fabricación o reparación de los objetos de la artillería.

Los sueldos eran abonados por quincena y se dividían por clases y oficios además se pagaban las horas extras trabajadas.

En los años que estuvo funcionando esta sección tuvo un total de 371 personas entre maestros, oficiales.

Británicos forjando su historia

A principios de 1816, se incorporaron a la maestranza un grupo de obreros del Reino Unidos que en 1808, luego del armisticio entre España y la Corona Británica, se radicaron en Mendoza; aceptaron convertirse al Catolicismo y hasta tuvieron que cambiarse sus nombres apellidos originales por otros españoles.

Uno de los primeros que fue contratado por el estado para trabajar como herrero fue el maestro Julián Leal, de origen irlandés quien había nacido en 1785. Tenía su negocio muy cerca del cabildo de mendocino y contaba con 31 años cuando fue incorporado para trabajar para el Estado. Otro de los maestros herreros fue Juan José Morales, de origen inglés.

Cuando se incorporó al trabajo de la maestranza contaba con 30 años. Después de la campaña de San Martín siguió en su oficio como herrero y se casó en 1818 con una mendocina llamada María del Carmen Céspedes.

José Antonio Ro (Roo) fue otro de los británicos que trabajó en la herrería del Estado quien nació muy cerca de Londres. Su trabajo en la empresa dirigida por Beltrán era el de forjar clavos. El herrero se casó con una mendocina y se estableció en el cuartel número 4 de la ciudad hasta su muerte, acaecida en 1817.

Pedro Juan Martínez, fue un oficial herrero quien nació en Irlanda en 1789. Cuando se unió al establecimiento en 1816 tenía 27 años.

Poseía un gran dominio para forjar metales, fue uno de los pocos que integró la división de maestranza que realizó el cruce de los Andes por el paso de los Patos. Este irlandés partió con el resto de la artillería, el día 24 de enero de 1817 por el camino de los Patos.

Este grupo, estuvo compuesto por 31 hombres, (cuatro maestros mayores y Veintisiete oficiales), correspondientes a las secciones de carpintería, herrería, hojalatería, talabartería, tornería, zapatería y riendería. Estuvo por varios años en territorio chileno y luego regresó a nuestra provincia y en 1820 se casó con María de Jesús Azor.

El último de la lista fue Santiago Fernández, de oficio zapatero quien nació en Inglaterra por el año 1774, por muchos años tuvo un local en la ciudad. También se casó con una mendocina con quien tuvo varios hijos.

__________________________

Fuente:

Los ingleses de Fray Luis Beltrán - Estilo - Los Andes Diario

Cartas española y quiteña guardan estrecha relación

¿Existe relación entre las Constituciones de Cádiz y la carta que se promulgó en Quito en 1812? Ambas reflejan que han sido pensadas y diseñadas por personas que se alimentaron en las mismas fuentes del pensamiento liberal de la época.

José Mejía Lequerica, el ilustre quiteño que actuaba como diputado en las cortes españolas, lideró al grupo de americanos en dicha Corte y sus ideas están plasmadas en esa Constitución. Por otro lado, la Constitución quiteña de 1812 también rebosa ideas avanzadas y libertarias; en Quito se leía a Rousseau. Hernán Rodríguez Castelo (Quito y Cádiz, Mejía..., 1012) anota que, en primer término, las 2 cartas establecen que la soberanía reside en la nación y, en el caso de España, ya no en el Rey.

Como segundo punto están los derechos de los individuos que forman la sociedad. La Constitución española lo establecía así: “La nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen”.

La de Quito sostenía que el pueblo soberano del Estado de Quito actuaba “persuadido a que el fin de toda asociación política es la conservación de los sagrados derechos del hombre”. Lo único que en España se había evitado era la fórmula “derechos del hombre”, que podía resonar como eco de la Revolución Francesa.

La Constitución de Quito, después de haber dado lugar de privilegio al Congreso, en su artículo 8 prescribía que debían actuar siempre por separado el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La Constitución española también realizaba una estricta división de poderes. El Congreso -las cortes- compartía su potestad legislativa con el Rey (Art. 15), quien tenía la iniciativa, al igual que los diputados en forma individual, de presentar proyectos de ley.

Rodríguez Castelo dice que fue Miguel Antonio Rodríguez el autor del proyecto de Constitución que se discutió y aprobó en Quito. Señala que para 1800 existía en la ciudad una pléyade de intelectuales capaces de escribir y organizar una carta magna como esa.

La valía intelectual del joven Rodríguez es reconocida por el propio Mejía Lequerica -continúa Rodríguez Castelo- al dedicarle una oda en donde celebra sus dotes de gran orador, legislador y conocedor del pensamiento de Newton, Rousseau y Bacon.

__________________________

Fuente:

Cartas española y quiteña guardan estrecha relación

Había pasado por alto este mensaje. El billete de 2000 pesos chilenos (¡cuántos no habrán pasado por mis manos!) tiene la efigie del guerrillero Manuel Rodríguez, del que se cuentan muchas historias sobre cómo conseguía burlar a los realistas yendo y viniendo entre Chile y Argentina, y valiéndose de infinidad de disfraces (una especie de Mortadelo criollo). No es Bolívar, aunque fueran lobos de la misma camada.

¿Qué es la “Junta”?

Un nombre vano

que ha inventado la pasión

por ocultar la traición

y perseguir al cristiano

¿Qué es el “pueblo soberano”?

Es un sueño, una quimera

es una porción ratera

de gente sin Dios, ni Rey.

¡Viva, pues, viva la ley!

¡Y toda canalla muera!

(Copla realista sobre la Junta de Quito del 10 de Agosto de 1809)

https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater

LA GENTE ES ESTÚPIDA Y SE DEJA METER EL DEDO CON GUANTE DE BOX:

Esta es la peor estupidez que he visto hoy a propósito de la conmemoración de la batalla del Pichincha del 24 de mayo de 1822.

1. Ecuador no existía (ni la tricolor se utilizaba, la bandera que se utilizó por los independentistas en la batalla fue la de Guayaquil).

2. La mayoría de las tropas realistas, o sea, los "españoles", eran americanas, quiteñas e indígenas del Cuzco.

3. La mayoría de las tropas independentistas eran no quiteñas ("ecuatorianas"), sino británicas, venezolanas y neogranadinas reclutadas a la fuerza, y rioplantenses traídas con engaños.

Eso de que la estupidez es infinita es verdad.

Ni hablemos de la sintaxis del meme...

https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater

Última edición por Mexispano; 09/10/2016 a las 01:42

La estancia de Francisco de Miranda en La Carraca está rodeada de muchos mitos. La historia oficial cuenta que fue "vejado, humillado y engrillado". Sin embargo, esto no es tan cierto. Miranda nunca estuvo encerrado en un calabozo, sino que se le adaptó una sala bastante cómoda en el piso superior del Penal de las Cuatro Torres, dentro del Arsenal de La Carraca. Durante el día, podía recorrer sin restricciones el lugar y los españoles le permitieron tener dos sirvientes y elegir su comida. Además, los soldados españoles le trataban con bastante respeto y más de uno se sentó con él a conversar sobre sus inmensas aventuras. Nunca le colocaron Grilletes. Esto es un Hecho Criollo.

https://www.facebook.com/hechoscriol...type=3&theater

Durante su estancia en Jamaica, el Libertador, desesperado por recursos para continuar con la epopeya Libertadora y así destruir los ejércitos de Morillo en Venezuela, decide solicitar ayuda de la Corona Británica. Por ello, Bolívar le escribe a Maxwell Hyslop, comerciante inglés una carta en búsqueda de apoyo, texto que data del 19 de mayo de 1815:

-Veinte o treinta mil fusiles.

-Un millón de libras esterlinas.

-Quince o veinte buques de guerra; municiones, algunos agentes y los voluntarios militares que quieran seguir las banderas americanas.

Además, Bolívar, a cambio del apoyo del gobierno británico, ofreció entregarles las provincias de Panamá y de Nicaragua, para que "forme de estos países el centro del comercio del universo por medio de la apertura de canales, que, rompiendo los diques de uno y otro mar, acerque las distancias más remotas y haga perma*nente el imperio de la Inglaterra sobre el comercio". Este es un Hecho Criollo.

https://www.facebook.com/hechoscriol...type=3&theater

Tándem Aquila Vincit

———————————

Salve, llena de gracia; el Señor es contigo..

Bendita tú eres entre todas las mujeres que fueron, son y serán; Reina Virginal, Madre Santísima, Virgen Pura..El Espíritu Santo vendra sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá; por eso el santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.

Y el Oriente, Luz Verdadera vino al mundo e ilumina a todo hombre y toda mujer como Sol de justicia.

TÚ DIOS mío solo ayúdanos, que nosotros haremos para Su camino.

De hecho, si mal no recuerdo los billetes de pesos chilenos se imprimen en Inglaterra.

*LA PENA DE MUERTE EN EL TIEMPO DE BOLIVAR*

*Bolívar “El Libertador”, mataba a sus adversarios “a troche y moche”* fuera del campo de batalla; ejemplos: *en un solo día ordenó fusilar a seiscientos (600) de sus opositores* del sur de Colombia y el Norte del Ecuador, otro caso similar es el de los pastusos de Mira (Provincia del Carchi), veinte (20) fueron fusilados en una sola mañana por órdenes de Bolívar, hasta ahora existe en Mira “la Quebrada de los pastusos” dónde sus cuerpos fueron echados . Pero todo esto es casi un cuento de niños, y Bolívar y Rocafuerte son casi “Hadas Madrinas”, al lado de lo que vendría después con los liberales

https://www.facebook.com/Hispanistas...type=3&theater

Voy a dejar esto por aquí...

https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater

SIEMPRE CASTELLI , PRESENTE

En 1803 el coronel James F. Burke es destinado a Buenos Aires a ese objeto.

Vida de novela la de Burke. Irlandés, había luchado contra Inglaterra en su juventud, para pasarse luego a los dominadores de su país. Sirve en el ejército, sobre todo en misiones de informante y formación de centros secretos de espionaje. Hombre de grandes recursos, excelente cultura y trato, recorre Europa variando los disfraces en cada capital; Liniers al encontrarlo coronel prusiano en Buenos Aires, le parece haberlo conocido francés en Madrid, pero Burke con sus dotes de simpatía y convicción le hará creerse equivocado. Como coronel prusiano vive en Buenos Aires entre 1803 y 1804; funda centros de captación y espionaje— en casa del comerciante norteamericano Guillermo Pío White, del irlandas Edmundo O'Gormann, sobrino del protomédico, y en la Posada de los Tres Reyes, calle del Santo Cristo (25 de Mayo), en la que crea con el portugués Juan Silva Cordeiro una logia masónica. El núcleo más importante es la casa de O'Gormann en la calle de la Merced (Cangallo), cuya bella esposa Ana Perichon de Vandeuil, subvencionada por Burke, resultó un excelente cebo para conseguir informaciones y manejar voluntades (andando el tiempo hará la conquista de un virrey). Burke trató a todo el mundo en Buenos Aires: los extranjeros de los Tres Reyes, los jóvenes de la Sociedad Patriótica y Literaria fundada por Cabello y Mesa (Castelli, Azcuénaga), los iniciados masónicos de Silva Cordeiro (Gregorio Gómez, Arroyo y Pinedo), el mundillo intérlope que se movía en el salón de Madame Perichon, los concurrentes a la severa tertulia de don Félix Casamayor y hasta el círculo áulico del virrey Sobremonte. Se dice que para descansar del clima argentino solía aislarse en su cuarto de la posada de los Tres Reyes y encender incienso que le recordaba la niebla londinense. Terminada su labor en Buenos Aires, fue a Chile, donde levantó planos de la costa y puertos; siguió a Perú transformado en botánico que recogía especies curiosas por los caminos de acceso a Lima. En 1805 se descuida en un viaje de Cochabamba a Potosí y es apresado con acusaciones de espionaje; pero consiguió mover sus amistades, y Sobremonte le permitirá abandonar el país.

En 1807 regresará a Buenos Aires con Whitelocke como coronel efectivo: será el "baqueano" de la expedición que señaló el lugar de desembarco y el camino para entrar en la ciudad. Se batirá con valentía, porque era tan buen guerrero como espía. En 1809 pretenderá una tercera visita, pero Liniers, escamado, lo reembarcará.