LAS TECNICAS TRADICIONALES VASCASEste articulo es un resumen sobre las técnicas empleadas por los antiguos constructores de caseríos. Técnicas olvidadas en nuestro tiempo que bien merece la pena nombrar como una alternativa sana y ahorradora de recursos en esta construcción moderna, agresiva y poco respetuosa con la naturaleza. Para realizar este articulo hemos tomado como referencia el libro “ Euskal Herriko baserriaren arkitectura”.

1. Carpintería estructural

1.1. Corte y talla de piezas

Durante el período Gótico-Renacentista (1500-1650) los elementos más importantes de la estructura

son enterizos, tanto los postes como los cabrios de las cubiertas. La carpintería de armar se corresponde con una carpintería ensamblada. En general mediante ensamblajes de caja-espiga. No se utiliza ningún elemento metálico de unión siendo siempre pasadores o tarugos (ziriak) de madera los que definen la unión. Cuanto más enrasados estén estos elementos más antigua es la armazón. Los ensamblajes son oblicuos, a cara, con forma de "ala de golondrina". De nuevo resulta indicativo que cuanto más complejo resulte el dibujo del ala de la golondrina más antiguo resulta el trabajo.La madera es canteada con hacha o sierra y blanqueada a azuela. Clavos de madera

Clavos de madera

En el período Barroco (1650-1790), los elementos más importantes dejan de ser enterizos. Debido a ello en los elementos portantes verticales aparecen los pies derechos que se desarrollan de planta a planta, precisando en las entregas con las vigas las necesarias zapatas de acuerdo. Al igual, en las cubiertas desaparecen los cabrios continuos, utilizándose en este período cabrios de crujía. Como curiosidad destacar la búsqueda de piezas de madera naturalmente conformada para resolver piezas especiales como los "astazaldi", "sardango", "sardeak", etc... incluso cuando no es posible encontrar piezas especiales se procede al tallado de las mismas, como ocurre con las tornapuntas en lira.

La carpintería sigue siendo una carpintería ensamblada. Sin embargo como diferencia respecto del período anterior las escuadrías se normalizan. Los ensambles dejan de ser a caras y pasan a ser de caja-espiga. Se pierde el uso del hacha que resulta sustituida por la sierra de carpintería (la de armazón de madera y fleje dentado, arpana) o por la sierra tronzadera o sierra para dos manos (tronza). Se sigue terminando la madera a azuela. Uniones tipo cola de golondrina

Uniones tipo cola de golondrina

En el período Neoclásico (1790-1890) las armazones comienzan a ser clavadas de modo sistemático. En el País Vasco se difunden los aserraderos de madera dotados de sierras hidráulicas de hoja vertical, que aprovechan las instalaciones de antiguas ferrerías caídas en desuso. A mediados del siglo XIX se incorpora la sierra mecánica. La madera por tanto es ahora de escuadría estandarizada y modulada. En general ello conlleva la ejecución escuadrías menores y el ajuste de la sección resistente a las cargas que debe soportar. En este período la carpintería retrocede en su relevancia respecto de las obras de fábrica que pasan a ser lo más característico del mismo.

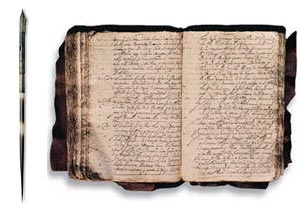

1.2. Marcas de ensamblajes Marcas de carpintero

Marcas de carpintero

Las marcas de ensamblaje pueden ser dobles, por una parte existen las marcas de guía de construcción y por otra parte existen las marcas de autor. Éstas últimas no se encuentran habitualmente en el caserío vasco, de modo que en general no se firman las obras. Las marcas de guía de construcción se pueden clasificar para su estudio en marcas según su función y marcas según su tipología formal.

- Marcas según su función: se subdividen en tres grupos.

Marcas de continuidad. En general un trazo recto que discurre sobre varias piezas y permite garantizar la correcta unión de las mismas.

Marcas de correspondencia. Signo idéntico que se repite en dos piezas contiguas.

Marcas de secuencia. Identifican a una pieza en su posición y en su orden de montaje.

- Marcas según su tipología formal:

Dependen del instrumento con el que se realizan.

Durante los siglos XVI y XVII las marcas más habituales son:

A boca de azuela, que resulta ser la más antigua. Son rayas o cruces.

Avellanado, realizada con el esgarabote.

Muescas de canto de viga.

De aguja de marcar, son rayas continuas.

Durante el período barroco y neoclásico las marcas pasan a ser labradas con gubia y formón, con formas complejas y con referencias a símbolos y signos cultos como medias lunas, letras, etc...

2. Cantería

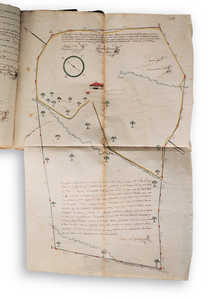

2.1. Cimentaciones

No existen propiamente sistemas de cimentación. Los caseríos se suelen ubicar en afloraciones rocosas de modo que la fábrica entrega directamente al terreno y la estructura portante de madera lo hace mediante el uso de poyos que también descansan sobre roca o incluso son tallados en la misma.

Durante el período Gótico-Renacentista (1500-1650) la tradición consiste en elegir afloraciones rocosas, tallar las mismas convirtiendo los arranques y zócalos de los muros en parte de la roca existente, el aparejo de piedra se acomoda a las distintas formas y niveles de este bancal rocoso para lograr una hilada de acuerdo, donde en general el muro se ensancha para dejar una deja exterior que define la altura del zócalo.

Será en el período Barroco (1650-1790) cuando las técnicas de construcción y el mayor dominio de las fábricas permitan la ejecución de cimentaciones que se acomodan al terreno y no terrenos que se acomodan a la edificación. Durante este período se desarrollan las cimentaciones superficiales producidas por ensanchamiento simple de la base del muro. Las cimentaciones se realizan en zanja corrida sobre firmes de arcilla compacta. En este período aparecen también los elementos de corrección de patologías como son los contrafuertes de contención.

Durante el período Neoclásico (1790-1890) aparecen incluso las cimentaciones por pozos aunque no son muy habituales. Los cimientos siguen resultando muy superficiales y desarrollados por ensanchamiento escalonado o progresivo de la sección resistente del mismo.

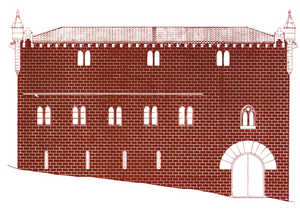

2.2. Muros

Los muros juegan un papel secundario en la construcción tradicional del Caserío Vasco. Actúan como una envolvente independiente de protección en el inicio del caserío para posteriormente formar parte de las divisiones funcionales del edificio.

En el período Gótico-Renacentista (1500-1650) el muro se construye con aparejo gótico de sillarejo careado pseudoisódomo en su mejor versión hasta el mampuesto de bolos. El muro es prácticamente independiente de la carpintería de madera, que es la estructura real del caserío. En muchos casos el muro no alcanza al alero y debe ser protegido en su cima por el uso de lajas de piedra que a modo de albardilla recta tapan la cabeza del muro para evitar la descomposición del relleno del emplecton cementicio interior. Interiormente el muro limita su uso al de protección contra fuegos, como barrera entre la vivienda y el espacio de cuadra.

Durante el período Barroco (1650-1790) el muro alcanza un mayor protagonismo al imbricar la estructura de madera con los muros mediante los entramados y plementerías. La forma de trabajo del muro sigue siendo la de rellenar huecos y arriostrar la estructura de madera que por lo demás va perdiendo su independencia y el ocasiones se encuentran soliverías que descansan directamente en los muros.

En el período Neoclásico (1790-1890) se especializa al muro en función de su necesidad portante de modo que el muro reduce su sección en función de la altura de carga que debe soportar. El muro, sobre todo en Iparralde, se convierte en elemento de soporte vertical y así las estructuras horizontales se mantienen en madera en tanto que los postes y pies derechos ceden su lugar a los muros.

2.3. Pilares y columnas

En la arquitectura del caserío de Euskal Herria los pilares son elementos de madera de escuadrías importantes durante el período Gótico-Renacentista. Son elementos ente rizos que discurren de cimentación a cubierta. Con el paso de la historia los elementos verticales se racionalizan y así durante el Barroco se utilizan los pies derechos con zapatas de acomodo de vigas con lo que se limita su altura ala de la planta ala que sirven. En el período Neoclásico se mantendrá esta forma de construir. Las columnas comienzan a ser habituales en los caseríos con soportal durante el Barroco y Neoclásico. No son relevantes desde el punto de vista constructivo y sí lo son en SU aspecto compositivo. En general son severas columnas dóricas o toscanas según el canon de Serlio. Se desarrollan en fustes de pieza única, basa y capitel. Las columnas procuran mantener las proporciones serlianas resultando por ello esbeltas. Los materiales en los que se resuelven son los más diversos existiendo ejemplos de casi todas las piedras del país. La zona más rica en ejemplos de "aterpes o etartes" columnados es la zona del Duranguesado y Ría de Mundaka, con caseríos extremos, como el del caserío Esterripa, de Abadiño, que dispone de seis columnas en el soportal.

2.4. Arcos y bóvedas

Los tipos de arcos de la historia del caserío son muy reducidos en número.

Durante el período Gótico-Renacentista se utiliza básicamente el arco ojival casi equilátero, que a partir de 1530, es reemplazado por el arco de medio punto. Estos tipos de arco de flecha considerable, limitan la luz a la que sirven por su incidencia sobre el plano de piso superior, por ello se tienden a corresponder o con huecos pequeños o con puertas de servicio a las cuadras.

En el período Barroco son muy utilizados los arcos rebajados de medio punto o arcos de segmento y los arcos escarzanos. Las ventajas del uso de este tipo de arcos son evidentes al no afectar a los pisos superiores el cenit de su traza.

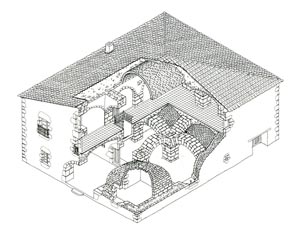

En el período Neoclásico se mantiene la tradición barroca apareciendo de 1790 en adelante los dinteles adovelados o falsos arcos. Las bóvedas como elemento de construcción son tan extraordinarias que únicamente el caserío Larrañaga (Azpeitia) las presenta. Este singular y único ejemplar de caserío construido como sucesión de bóvedas es la excepción que conforma la tendencia natural al uso de arquitecturas de madera para solucionar la construcción del caserío.

2.5. Huecos

Los huecos de los caseríos tienen una tradición similar en el tiempo ala de otros tipos de arquitectura.

Durante el período Gótico-Renacentista los huecos son muy pequeños, casi aspilleras, cerrados con carpinterías de madera, muy habitualmente sin vidrio, y cumplen funciones de ventilación con predominancia a las funciones de iluminación. El rasgado del muro lleva desde muy temprano al uso de esquineros y piezas de mayor resistencia que enjamban el hueco, sin embargo la molduración de los mismos es muy reducida O prácticamente inexistente.

Durante el período Barroco el hueco adquiere un mayor tamaño, comienza a usarse el vidrio y la propia carpintería de ventana se decora y enriquece. Los huecos se producen en el muro con igual sencillez constructiva que en el período anterior aunque comienzan a aparecer los guardapolvos y vierteaguas, al tiempo que se produce una mayor decoración de los telares y jambas.

En el período Neoclásico conviven la tendencia a una mayor profusión decorativa en los huecos con la tendencia contraria propicia a la austeridad y desnudez formal. A partir del siglo XIX se difunde el uso de vidrio en las carpinterías de ventanas.

2.6. Divisiones interiores

En las primeras épocas, siglo XVI y primer tercio del siglo XVII, la tabiquería e incluso la envolvente exterior se ejecutan mediante maderas machihembradas. Para la ejecución de estas tabiquerías se parte de un bastidor modulado que se rellena con piezas de sección triangular obtenidas por el desgaje radial del tronco de un árbol. Estas piezas se van encajando unas con otras en sentido vertical hasta llegar a la final que debe ser un doble macho para permitir rematar el conjunto.

A mediados del siglo XVII desaparece la tabla de raja machihembrada y se difunde el uso de largas tablas de madera cortada a sierra que se clavan a puentes y largueros normalmente unidas a tope o media madera. Resulta también muy habitual la utilización del zarzo, formado por una estera vegetal realizada mediante montantes verticales de escuadría reducida unidos mediante varas de sección circular sobre las que se teje un entramado de hilos vegetales de varas que actúan como soporte de la argamasa o mortero de cal. La utilización de las divisiones de ladrillo resulta tardía, desde luego no anterior a mediados del siglo XVII.

El ladrillo como material de construcción se utiliza con mayor profusión en los exteriores como elemento de relleno de la plementería del entramado portante de madera.

3. Procesos constructivos

3.1. Descripción de los tipos estructurales básicos Período Gótico-Renacentista (1500-1650)

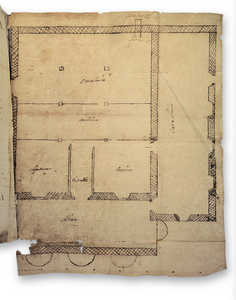

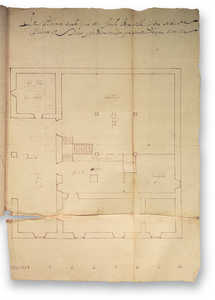

Tipo vizcaíno o caserío sin lagar, también se incluye en esta categoría el caserío labortano.

En primer lugar destaquemos que debe entenderse el caserío como una estructura de madera rodeada de muros. En este sentido las armazones son previas a la envolvente de modo que toda la estructura portante está ejecutada en sus elementos verticales antes de cerrar el espacio. Está formado por tres o más crujías ("habelarteak"), resultando la más significativa la central que está formada por una estructura en forma de "H", formada por dos postes enterizos unidos por unacarrera ("trontala"). Esta forma estructural se ensambla en el suelo tras haber decidido la traza del caserío. No cabe otra forma de construcción dado que la estructura en forma de puente precisa ser presentada en el suelo para poder realizar los dos ensambles de la carrera que en muchas ocasiones traspasan al poste de lado a lado. Una vez levantado el primero de los pórticos y tras apuntalar el mismo se levanta un segundo pórtico que se une al primero mediante unas vigas de arriostramiento denominadas jácenas ("habeak"). Para rigidizar la estructura pueden aparecer codales o tornapuntas ( "besoak", "ostikoak", "txarrantxak") en el encuentro de carreras y postes de modo que la "H" queda "atxarrantxada".

Tras la ejecución de esta estructura primaria se levantan las correas principales (“goiarak”) que atan en sentido longitudinal las cabezas de las "H" quedando unidas a la cabeza del poste mediante un ensamble de quijera. Esta correa, actuando casi como picadero recibe en cada entrepaño de pórtico tres tirantes, además del ya situado sobre la "H". Esta disposición de elementos horizontales sucesivos sometidos a tracción garantiza la estabilidad del conjunto ante la natural tendencia de abrir las cabezas de los postes. Sobre estos tirantes se ubican dos contracorreas, una sobre cada correa, de modo que el tirante queda trabado. Sobre el centro de los tirantes se levantará un pequeño pilar, mozo o enano (“morroi”) que soportará la viga cumbrera (“gailur”). La altura del enano y la ubicación de las contracorreas definen la pendiente y disposición de la cubierta.

En la variante labortana no es precisa la contracorrea al introducir un segundo tirante debajo del principal. Curiosamente esta variedad se arriostra y rigidiza más en el sentido longitudinal del caserío que en el sentido transversal propio de las crujías de carga. En la ejecución de las crujías laterales o "habelartes" laterales se sitúan en primer lugar los postes de fachada que quedan unidos a la crujía central mediante una carrera que debe ensamblarse tras hacerla girar en el plano vertical sobre el encuentro central de la "H". Sobre las cabezas de estos postes se sitúa una correa que recibe el nombre de zapata o durmiente. En los caseríos más antiguos las paredes embeben a los pilares, sinembargo muy pronto estos pilares desaparecen y se apoya directamente la zapata sobre la cabeza del muro. Una vez dispuesta la estructura vertical se procede a realizar la estructura secundaria de la cubierta. La estructura primaria queda conformada por el gallur, las contracorreas y las zapatas o durmientes. La estructura secundaria está formada por cabios enterizos que siguen la pendiente de la cubierta, atados a la estructura primaria mediante cabillas de madera ("ziriak") de sección cuadrada que se introducen en taladros de sección circular. Por último, para definir el tablero de cubierta se utiliza una lata o chilla de madera irregular.

Tipo guipuzcoano o caserío-máquina lagar.

También encontramos esta disposición constructiva en el caserío vizcaíno oriental. Se describe en esquema en el conjunto de dibujos que conforman las figuras siguientes.

La primera característica destacable de este caserío es que no invita a generar un soportal único, dado que el eje de la planta no esta ocupado por la luz de una crujía, sino por las bernias que Soportan la máquina de lagar, conformando dos plantas tipo en función de si la máquina se remata contra el muro trasero o si finaliza antes del último pórtico, según los esquemas siguientes.

En ambos casos encontramos cuatro tipos de pórtico; el trasero, el de ballesta, el de marrana y el delantero. Cada uno de ellos se caracteriza en los esquemas siguientes:

La crujía marrana sería aquella en la que pendula la gran palanca que conforma la máquina-Lagar. Resulta un pórtico similar en concepto al vizcaíno si entendemos el mínimo espacio entre postes como la crujía central.

Sin embargo la diferencia radical se produce en la forma de entender las correas que en este caso no están unidas por espigas sino que pasan de lado a lado a los postes que ahora se denominan bernias; De nuevo resulta relevante comprobar que esta estructura no puede montarse en vertical.

Debe replantearse y construirse extendida sobre el suelo para luego izarla a su posición final. Los tirantes han desaparecido y son sustituidos por yugos que de nuevo se repiten de modo seriado, garantizando el trabajo solidario de las pequeñas correas enyugadas ante el esfuerzo horizontal, producido no sólo por la cubierta sino por el funcionamiento de la máquina de lagar.

En la crujía de ballesta encontramos una solución constructiva original y sorprendente.Se trata del soporte de la prensa del lagar formada por unos sovigaños de escuadrías exageradas que descansan sobre una viga mínima dispuesta de canto que no llega a encontrarse con los postes laterales. De este modo todo el esfuerzo de prensado se absorbe por la deformación a flexión de esta estilizada viga.

La crujía delantera remata la disposición estructural del conjunto estableciendo como característica más sobresaliente que el poste central se desarrolla con una sección decreciente, de modo que en él se van ensartando las carreras de los pisos, los puentes y los yugos de la cumbrera.

Actuando como un verdadero pasante vertical de unión de todos los elementos horizontales.

Período Barroco (1650-1790)

Durante el período barroco desaparecen las alineaciones de postes unidos a los muros. La estructura de madera deja de ser exenta de modo que podemos hablar de estructuras mixtas. Los muros se desarrollan ajustando su dimensión ala carga que deben soportar. Así se hacen decrecientes en función de la altura de los pisos generando las dejas de apoyo para las entregas de los elementos estructurales de madera que conforman los pisos. En la estructura portante de madera se produce la superposición de órdenes de pies derechos y zapatas. El caserío gana en altura. Al tiempo se produce una gran diversificación de los tipos: aparece el caserío cuadrado con cubierta tipo pabellón,el caserío labortano realizado con muros, antas y espolones, o el modelo de caserío lagar en la crujía trasera: lagar de presión directa de tres tornillos en pórtico exento. La singularidad estructural queda definida en la sección transversal por la aparición del tirante oblicuo en la crujía lateral, fijado mediante orejetas pasantes al poste que conforma la crujía central. Sobre este tirante se sitúa una sopanda o falsa correa. En la crujía central también aparece como novedad un tirante curvo denominado "astazaldí" que resulta característico del período. Este gusto por el formalismo orgánico lleva en Guipúzcoa a la aparición de liras o de armaduras de horquillas. Durante este período comienzan a popularizarse los caseríos bifamiliares. En este período surgen las soluciones de cubierta a cuatro aguas, y las colas de milano.

Período Neoclásico (1790-1890)

Durante este período la construcción mediante fábricas desplaza a la construcción en madera de modo que ya las plantas bajas de los caseríos son de muros de fábrica, incluso en ocasiones las plantas primeras también. Las soluciones de cantería son más relevantes que las soluciones de carpintería donde se produce un empobrecimiento acelerado de los ensamblajes, empalmes y acopladuras, al ser sustituida la técnica del ensamble por el clavado mediante elementos de hierro forjado. El empobrecimiento técnico es evidente y la arquitectura, desde un punto de vista constructivo, resulta poco innovadora con respecto a las soluciones que en general se practican.

http://www.probicosl.com/index.php?o...d=41&Itemid=48

LinkBack URL

LinkBack URL About LinkBacks

About LinkBacks

1. El tipo vizcaíno

1. El tipo vizcaíno

2. El tipo guipuzcoano

2. El tipo guipuzcoano

3. El tipo labortano

3. El tipo labortano

Citar

Citar

Marcadores