Caserío Pagaikoa (S. XIV - Mújica - Vizcaya)

Caserío Pagaikoa (S. XIV - Mújica - Vizcaya)

Caserío Ereñozu o Txibilita (S. XV - Hernani - Guipúzcoa)

Edificio exento de planta rectangular y dos alturas, con cubierta a dos aguas. Antigua casa solariega con muros de mampostería, rebocada en dos de sus fachadas y vista en las otras dos. Recercos de ventanas, conservándose cinco de arco conopial, cuatro de ellas agrupadas en dos con parteluz, en primera planta. Dovelas en puerta de acceso, con arco de medio punto, y esquinas en piedra sillar.

Esta antigua casa-torre fue convertida en caserío en el siglo XV, con diversas transformaciones posteriores. Se encuentra a la entrada del barrio de Ereñozu, al que da nombre, a la izquierda de la carretera.

Nombre oficial:

Caserío Ereñozu

Dirección:

Bº rural de Ereñozu, nº 8. Hernani.

C.P.: 20120

*Cómo llegar:

- Desde Hernani:

Salimos en dirección a Astigarraga hasta la rotonda de la gasolinera de Karabel y allí giramos a la derecha y tomamos la carretera en dirección a Goizueta (Gi-3410) hasta llegar al barrio de Ereñozu.

http://historiadeguipuzcoa.blogspot..../Caser%C3%ADos

Aunque plagado de faltas de ortografía, adjunto un texto que me ha parecido interesante:

EVOLUCION DE LOS CASERÍOS

EN LA COMARCA DE BEASAIN.

La historia comienza donde acaba la mitología.

Según algunos historiadores los caseríos más antiguos datan del siglo XIV, que pasaban de ser viviendas de tipo choza con paredes de madera tableada y tejado de paja y brezo, a construcciones mixtas de madera piedra, mampostería y adobe, o sea cal y canto, con una arquitectura muy clásica, normalmente con tejado a dos aguas, ventanas pequeñas y los clásicos troncos de roble, colocados en H o Y, que servían para estabilizar y fijar las gruesas paredes así como marcos de puertas y ventanas.

Allá por el siglo XVI, la arquitectura evoluciono y aunque lo clásico seguía siendo el tejado a dos aguas, desaparecían los entramados de madera, dando paso a las piedras labradas y cantoneras con algunos arcos romanos de sillería en las puertas de entrada siendo ya obra de canteros, seguían las ventanas relativamente pequeñas, pero enmarcadas en piedra labrada o soporte superior de vigas de madera.

La distribución interior era clásica en casi todos los caseríos, o sea puerta de entrada amplia, pasillo largo, a un lado del pasillo los pesebres y la cuadra, bacas, bueyes, burro, y el lagar o tolare o dolare.

Al otro lado del pasillo la cocina con el fuego bajo, cocina muy amplia, ya que las familias eran numerosas, compuestas por, abuelos, hijos, nietos, seguido ala cocina alguna habitación para los jóvenes o el morroi si lo tenían, unas escaleras de madera con baranda para subir a las habitaciones, siempre encima de la cuadra, para aprovechar el calor de las vacas, por cierto muy confortable pero poco saludable, y en la parte superior se encontraba el desban, que hacia de almacén de hierba seca y de los aperos de labranza, y que normalmente se construía como mandio con una puerta y una rampa del exterior en la parte trasera de la casa, el almacenaje de hierba seca, en los mandios, provocaba inoportunos incendios, por lo que muchos de estos caseríos, se quemaban e incluso desaparecían por completo.

Por lo que se deduce de la historia, alla por el siglo XV-XVI, los reyes de la epoca, compensaban a sus gerreros por las vitorias conseguidas en las contiendas, en defensa de los intereses de la epoca, y a sus buenos guerreros en concepto de los buenos servicios prestados, les donaban territorios conquistados o zonas mas o menos amplias, ya que en aquel entonces la compensacion territorial era para los reyes mucho menos grabosa que la economica.

En la comarca de BEASAIN y sus alrededores, algunos de estos agraciados fueron, el Duque del------, Vizconde del ------, Don Pelayo, - Idiaquez, - y alguno más. Estos señores una vez delimitados sus territorios, allá por los años 1550, para rentabilizar sus terrenos, parcelaban las zonas, en las que construían caseríos o casas de labranza, normalmente de dos viviendas, poniéndolas a renta a los habitantes de la zona que lo solicitaban, que solían ser parejas que se independizaban al casarse, o se mudaban a mejor sitio. Estos terratenientes que vivian de las rentas, tenian sus sedes en las grandes ciudades como San Sebastian o Madrid, y el control de las haciendas y caserios los dejaban a cargo de sus personas de confianza en la zona, las cuales se encargaban de custodiar y cobrar las rentas. Que hasta mediados del siglo XX heran rentas en especie, por documentos todavía conservados por José Miguel Odriozola del caserío Letamendi, de unas facturas manuscritas en papel de bloc, y una caligrafía torcilinea, se sabe que la renta en la primera mitad del siglo XX era de 48 fanegas de trigo aprox, que el año que venían mal dadas, lo tenían que compensar con maíz, últimamente tasaban el precio del kilo de trigo en 1,4 pesetas.

Después de la guerra Española y hacia mediados del siglo XX las necesidades económicas de estos terratenientes que ya estaban instalados en Madrid, las circunstancias les obligaron ir vendiendo los terrenos y caseríos, con prioridad a sus inquilinos o moradores, dando la orden de venta a sus administradores. Hoy en dia la mayor parte de estos caseríos han pasado a ser propiedad de sus moradores. Se sabe que algunos de estos administradores contestaban a sus dueños de Madrid que los inquilinos no podían comprar los caseríos ni los terrenos porque no tenían dinero, pero él, por colaborar, proponía encontrar dinero para que el dueño se los vendiera. Enterados los casheros del negocio que este administrador se prometía, fueron a Madrid en comisión, exponiendo al dueño la verdad, que no era otra que el administrador ni siquiera les había propuesto la compra, este administrador fue inmediatamente despedido y los casheros pasaron a ser sus propietarios.

A principios del siglo XVII se introdujo el maíz, y comprobada su adaptación al terreno y su buena rentabilidad en la producción, modifico las formas de cultivo, que sin dejar de sembrar trigo para el pago de las rentas, y diezmos de la Iglesia, tuvieron que rescatar algunos terrenos para destinarlos al cultivo de maíz, para el rescate de estos terrenos, se recurría al talado de los bosques cercanos. Hoy en dia a desaparecido por completo el cultivo de trigo en nuestra región, pero prevalece el maíz, si bien hay un claro descenso, en muchos sitios se aprovecha la siembra del maíz para sujetar la planta de la alubia negra muy rentable y apreciada en el País Vasco. El talado de los bosques tuvo épocas muy severas e indiscriminadas, ya que la madera a sido el principal material empleado en todo tipo de construcciones, sobre todo entre los siglos XV al XVII, para la construcción de galeras, barcos carabelas y construcción de caseríos y casas, transformación de bosques en tierras de pasto y labranza. La ultima tala masiva mas cercana a nosotros, después de la guerra Española, por los años 1940-1950, que se reactivo la industria, se talaban hayedos completos para la fabricación de carbón de madera, que en nuestra zona el gran consumidor, fueron los hornos de Orbegozo en Zumarraga, para el transporte del carbón esta empresa poseía una flota de 42 camiones propios. Aprovechando este auje del carbón, los hijos de los basherritarras que en verano ayudaban en las labores del caserío, en invierno se convertían en ikazkines, lo mismo que hicieron sus padres y abuelos con la cal en los carobis. Los huecos dejados por las talas de arbolado autoctono, ROBLE, HAYA y CASTAÑO se replantaron de coníferas, que por los años 1960-1980 tuvieron mucha estimación en las papeleras para hacer pasta para papel, contaminando con su proceso la admosfera y los ríos, de olores y espuma insoportables, superado técnicamente el proceso de fabricación de pasta con pinos, las papeleras que no se han modernizado, han desaparecido, y la admosfera y los ríos se han regenerado en un grado aceptable. Ahora los pinos se dejan crecer y su madera bien curada se emplea para muebles, estabilizándose la masiva plantación de pinos.

Hoy en dia es difícil imajinarse en nuestros caseríos, semejantes terrenos sembrados de trigo, para pagar una renta, mas lo necesario para el consumo personal y animal, y además labrados con laias, recordando que el pan se hacia en casa y se cocía en hornos hechos de piedra, normalmente el pan se amasaba y cocía una vez por semana y el trigo se molía en los molinos que estaban ubicados en las cuencas de los ríos, ya que para mover las enormes piedras, empleaban la fuerza del agua canalizada de alguna presa construida para este menester.

La pena es que después de todos los sinsabores y luchas de los casheros por conservar los terrenos y caseríos con sus costumbres hasta el presente, el futuro no lo ven nada claro ni halagüeño, ya que en la mayor parte de los caseríos, sus habitantes son de edades avanzadas, con dificultades físicas para mantener con rentabilidad adecuada el caserío y la familia.

Hoy en dia como la leche no es rentable, mas que en grandes establos y modernizados técnicamente, la solución la han buscado en tener unas 8-10 vacas, o terneros para carne, que durante unos 8-9 meses se mantienen de la hierba en campo libre. Pero la rentabilidad de este sistema solo sirve para que el baserritarra se mantenga y subsista, actualmente el precio que se paga al casero por la carne joven es, para la biraya en canal, unas 600pesetas kilo y si es macho 570 pts. Kilo precios que se vienen manteniendo sin subida apreciable desde hace unos 12-15 años, complicado actualmente con el famoso problema de las vacas locas.

En la actualidad la juventud, dado que tiene otros estudios, ideas y pretensiones, buscan su futuro fuera del caserío, esperemos que esta juventud tenga ideas adecuadas para que en el siglo XXI sigan nuestros caseríos con su historia, que es la nuestra y también la de ellos.

http://aramburu.galeon.com/EVOLUCION.doc

Añadiría, que los caseríos paulatinamente han ido perdiendo su condición de granjas (si bien quedan muchos aún así), para convertirse o bien en segundas residencias de quienes viven y trabajan en las ciudades y villas cercanas, o bien en primeras residencias de quienes trabajan en las mismas.

TIPOLOGIA DEL CASERÍO VASCOPara este articulo hemos tomado como referencia el libro "Euskal Herriko baserriaren arkitektura". ESTILOS GÓTICO-RENACENTISTAS

1. El tipo vizcaíno

El arquetipo del caserío vizcaíno que surgió hacia el año 1500 está representado por el caserío Landetxo Goikoa de Mungia: un edificio de tres crujías longitudinales, con estructura de postes enterizos exentos de la fábrica de cantería que soportan una armadura de correas. Es un rasgo identificador de este tipo de casa el hecho de que las correas de la cubierta aparecen unidas entre sí por una densa alineación de tirantes, encepados bajo las contracorreas. Este es un tipo de caserío en el que el granero, situado en la primera planta, en el centro de la fachada, adquiere un enorme protagonismo y que habitualmente dispone de soportal centrado en el frontis. El cuerpo central de la fachada es de madera y aparece retranqueado respecto a los laterales, que son de piedra. En los ejemplares más elaborados dispone de un muro cortafuegos transversal en el que se abren hasta cuatro arcos que acogen los pesebres del ganado. Este medianil, que separa a hombres de animales, constituirá una de las constantes más duraderas de las mejores casas vizcaínas a lo largo de la historia, garantizando además de la seguridad contra incendios una organización más higiénica y racional del espacio. Las plantas son casi siempre simétricas y la zona de vivienda permanente tiende a quedar reducida al tramo delantero del piso bajo, aun cuando ocasionalmente puedan utilizarse como dormitorios de verano los cuartos superiores que se asoman a los laterales de la fachada principal, que cuando la familia dispone de medios reciben un tratamiento visual de prestigio. El área de difusión geográfica de este modelo de caserío abarca todo el territorio de Bizkaia, así como la cuenca alta del río Deba en Guipuzkoa, y los valles atlánticos alaveses de Aramaiona y Ayala. En el frente occidental es probable que este modelo no llegara nunca a penetrar más allá del río Agüera, e incluso los poquísimos ejemplares conocidos en Arcentales o Trucíos pueden considerarse marginales frente a otras formas de vivienda agrícola local más compactas, de carácter casi cúbico, que se difundieron en la zona en el siglo XVI.

2. El tipo guipuzcoano

Hasta hace poco más de una década nadie había reparado en la existencia de los antiguos trujal es de manzana que emplearon los labradores vascos del pasado, pero en pocos años hemos tenido que rendirnos a la certeza de que, al menos en Guipuzkoa, el único modelo de caserío conocido a lo largo del siglo XVI fue la casa lagar, cuya estructura se articula en torno a la gran prensa de sidra con palanca y husillo de madera que ocupa todo el cuerpo central del edificio, habitualmente ordenado en cuatro crujías longitudinales. La primacía de la máquina en el proyecto de la casa de labranza constituye un hecho excepcional en la arquitectura rural europea, donde esta tecnología de prensado estuvo ampliamente difundida para exprimir uva o aceituna, pero siempre como un artilugio separado de la vivienda. En el origen de los caseríos guipuzcoanos, por el contrario, casa y máquina constituyeron una unidad indivisible, y la presencia de las bernias y el tornillo verticales, así como la de la gran viga longitudinal, condicionaron drásticamente los aprovechamientos del edificio, impidiendo el fraccionamiento del espacio en la planta alta y dificultando la creación del granero o el soportal, a menos que se antepusiera una crujía delantera a la máquina. Obviamente en estos caseríos resultan inviables los muros medianiles transversales y sin embargo son más frecuentes las plantas de vivienda en L, o los muros cortafuego laterales que segregan una sola crujía del resto del edificio. Además de en Guipuzkoa, donde esta tipología fue utilizada de manera unánime por todos los constructores de casas de labranza del siglo XVI, restos de estructuras de caseríos con lagar también pueden encontrarse esporádicamente en Lapurdi y el noroeste de Navarra, así como en el valle de Aramaiona alavés, y son frecuentes en el valle del Ibaizabal vizcaíno, donde se extienden hasta su cuenca media, en el entorno de Amorebieta. En Arratia y los valles colindantes de Zeberio y Orozko también se conocen algunas modalidades y variantes de la casa máquina dedicada al prensado de manzana, a pesar de que la ganadería debió de ser la ocupación prioritaria de los campesinos de la zona.

3. El tipo labortano

El modelo de caserío primitivo más frecuente en Lapurdi y la Baja Navarra tiene muchos más parentescos con el tipo tradicional vizcaíno que con el vecino guipuzcoano. La estructura más habitual es de tres largas crujías longitudinales, con la central más ancha que las laterales; pero la principal diferencia frente al modelo vizcaíno deriva de la fórmula de rigidización de los pórticos que forman el esqueleto de la casa. En vez de utilizarse tirantes encepados entre la correa y la contracorrea, son los propios postes los que aparecen enlazados dos a dos por una carrera superior que frecuentemente los atraviesa y se afianza mediante espiga pasante y chaveta. Para completar este sistema se añaden numerosos puentes y tornapuntas para reforzar la rigidez de la estructura en sentido longitudinal, con lo que la circulación entre crujías queda muy comprometida en la planta alta. En realidad, todos los movimientos se desarrollan en el sentido del eje de la cumbrera de la casa y las crujías tienden aun reparto de usos relativamente autónomo entre sí. La ausencia de un muro transversal cortafuegos facilita esta organización de la vivienda que da lugar a plantas de apariencia simétrica, en cuanto a su estructura de muros y postes, pero de distribución de funciones asimétrica. Este modelo de caserío estuvo bien implantado en todo Lapurdi y en la mayor parte de la Baja Navarra, aunque resulta menos habitual en el país de Amikuze, en los paisajes suavemente acolinados de la cuenca inferior del Biduze. La fórmula estructural se extendió también a la vertiente meridional del Pirineo, a los valles de las Cinco Villas y el Baztán, e incluso a los municipios guipuzcoanos más próximos ala cuenca baja del Bidasoa, y así mismo, su continuidad puede rastrearse en el origen de la vivienda popular landesa.

Para este articulo hemos tomado como referencia el libro “ Euskal Herriko baserriaren arkitektura”.

http://www.probicosl.com/index.php?o...d=40&Itemid=48

LAS TECNICAS TRADICIONALES VASCASEste articulo es un resumen sobre las técnicas empleadas por los antiguos constructores de caseríos. Técnicas olvidadas en nuestro tiempo que bien merece la pena nombrar como una alternativa sana y ahorradora de recursos en esta construcción moderna, agresiva y poco respetuosa con la naturaleza. Para realizar este articulo hemos tomado como referencia el libro “ Euskal Herriko baserriaren arkitectura”.

1. Carpintería estructural

1.1. Corte y talla de piezas

Durante el período Gótico-Renacentista (1500-1650) los elementos más importantes de la estructura

son enterizos, tanto los postes como los cabrios de las cubiertas. La carpintería de armar se corresponde con una carpintería ensamblada. En general mediante ensamblajes de caja-espiga. No se utiliza ningún elemento metálico de unión siendo siempre pasadores o tarugos (ziriak) de madera los que definen la unión. Cuanto más enrasados estén estos elementos más antigua es la armazón. Los ensamblajes son oblicuos, a cara, con forma de "ala de golondrina". De nuevo resulta indicativo que cuanto más complejo resulte el dibujo del ala de la golondrina más antiguo resulta el trabajo.La madera es canteada con hacha o sierra y blanqueada a azuela. Clavos de madera

Clavos de madera

En el período Barroco (1650-1790), los elementos más importantes dejan de ser enterizos. Debido a ello en los elementos portantes verticales aparecen los pies derechos que se desarrollan de planta a planta, precisando en las entregas con las vigas las necesarias zapatas de acuerdo. Al igual, en las cubiertas desaparecen los cabrios continuos, utilizándose en este período cabrios de crujía. Como curiosidad destacar la búsqueda de piezas de madera naturalmente conformada para resolver piezas especiales como los "astazaldi", "sardango", "sardeak", etc... incluso cuando no es posible encontrar piezas especiales se procede al tallado de las mismas, como ocurre con las tornapuntas en lira.

La carpintería sigue siendo una carpintería ensamblada. Sin embargo como diferencia respecto del período anterior las escuadrías se normalizan. Los ensambles dejan de ser a caras y pasan a ser de caja-espiga. Se pierde el uso del hacha que resulta sustituida por la sierra de carpintería (la de armazón de madera y fleje dentado, arpana) o por la sierra tronzadera o sierra para dos manos (tronza). Se sigue terminando la madera a azuela. Uniones tipo cola de golondrina

Uniones tipo cola de golondrina

En el período Neoclásico (1790-1890) las armazones comienzan a ser clavadas de modo sistemático. En el País Vasco se difunden los aserraderos de madera dotados de sierras hidráulicas de hoja vertical, que aprovechan las instalaciones de antiguas ferrerías caídas en desuso. A mediados del siglo XIX se incorpora la sierra mecánica. La madera por tanto es ahora de escuadría estandarizada y modulada. En general ello conlleva la ejecución escuadrías menores y el ajuste de la sección resistente a las cargas que debe soportar. En este período la carpintería retrocede en su relevancia respecto de las obras de fábrica que pasan a ser lo más característico del mismo.

1.2. Marcas de ensamblajes Marcas de carpintero

Marcas de carpintero

Las marcas de ensamblaje pueden ser dobles, por una parte existen las marcas de guía de construcción y por otra parte existen las marcas de autor. Éstas últimas no se encuentran habitualmente en el caserío vasco, de modo que en general no se firman las obras. Las marcas de guía de construcción se pueden clasificar para su estudio en marcas según su función y marcas según su tipología formal.

- Marcas según su función: se subdividen en tres grupos.

Marcas de continuidad. En general un trazo recto que discurre sobre varias piezas y permite garantizar la correcta unión de las mismas.

Marcas de correspondencia. Signo idéntico que se repite en dos piezas contiguas.

Marcas de secuencia. Identifican a una pieza en su posición y en su orden de montaje.

- Marcas según su tipología formal:

Dependen del instrumento con el que se realizan.

Durante los siglos XVI y XVII las marcas más habituales son:

A boca de azuela, que resulta ser la más antigua. Son rayas o cruces.

Avellanado, realizada con el esgarabote.

Muescas de canto de viga.

De aguja de marcar, son rayas continuas.

Durante el período barroco y neoclásico las marcas pasan a ser labradas con gubia y formón, con formas complejas y con referencias a símbolos y signos cultos como medias lunas, letras, etc...

2. Cantería

2.1. Cimentaciones

No existen propiamente sistemas de cimentación. Los caseríos se suelen ubicar en afloraciones rocosas de modo que la fábrica entrega directamente al terreno y la estructura portante de madera lo hace mediante el uso de poyos que también descansan sobre roca o incluso son tallados en la misma.

Durante el período Gótico-Renacentista (1500-1650) la tradición consiste en elegir afloraciones rocosas, tallar las mismas convirtiendo los arranques y zócalos de los muros en parte de la roca existente, el aparejo de piedra se acomoda a las distintas formas y niveles de este bancal rocoso para lograr una hilada de acuerdo, donde en general el muro se ensancha para dejar una deja exterior que define la altura del zócalo.

Será en el período Barroco (1650-1790) cuando las técnicas de construcción y el mayor dominio de las fábricas permitan la ejecución de cimentaciones que se acomodan al terreno y no terrenos que se acomodan a la edificación. Durante este período se desarrollan las cimentaciones superficiales producidas por ensanchamiento simple de la base del muro. Las cimentaciones se realizan en zanja corrida sobre firmes de arcilla compacta. En este período aparecen también los elementos de corrección de patologías como son los contrafuertes de contención.

Durante el período Neoclásico (1790-1890) aparecen incluso las cimentaciones por pozos aunque no son muy habituales. Los cimientos siguen resultando muy superficiales y desarrollados por ensanchamiento escalonado o progresivo de la sección resistente del mismo.

2.2. Muros

Los muros juegan un papel secundario en la construcción tradicional del Caserío Vasco. Actúan como una envolvente independiente de protección en el inicio del caserío para posteriormente formar parte de las divisiones funcionales del edificio.

En el período Gótico-Renacentista (1500-1650) el muro se construye con aparejo gótico de sillarejo careado pseudoisódomo en su mejor versión hasta el mampuesto de bolos. El muro es prácticamente independiente de la carpintería de madera, que es la estructura real del caserío. En muchos casos el muro no alcanza al alero y debe ser protegido en su cima por el uso de lajas de piedra que a modo de albardilla recta tapan la cabeza del muro para evitar la descomposición del relleno del emplecton cementicio interior. Interiormente el muro limita su uso al de protección contra fuegos, como barrera entre la vivienda y el espacio de cuadra.

Durante el período Barroco (1650-1790) el muro alcanza un mayor protagonismo al imbricar la estructura de madera con los muros mediante los entramados y plementerías. La forma de trabajo del muro sigue siendo la de rellenar huecos y arriostrar la estructura de madera que por lo demás va perdiendo su independencia y el ocasiones se encuentran soliverías que descansan directamente en los muros.

En el período Neoclásico (1790-1890) se especializa al muro en función de su necesidad portante de modo que el muro reduce su sección en función de la altura de carga que debe soportar. El muro, sobre todo en Iparralde, se convierte en elemento de soporte vertical y así las estructuras horizontales se mantienen en madera en tanto que los postes y pies derechos ceden su lugar a los muros.

2.3. Pilares y columnas

En la arquitectura del caserío de Euskal Herria los pilares son elementos de madera de escuadrías importantes durante el período Gótico-Renacentista. Son elementos ente rizos que discurren de cimentación a cubierta. Con el paso de la historia los elementos verticales se racionalizan y así durante el Barroco se utilizan los pies derechos con zapatas de acomodo de vigas con lo que se limita su altura ala de la planta ala que sirven. En el período Neoclásico se mantendrá esta forma de construir. Las columnas comienzan a ser habituales en los caseríos con soportal durante el Barroco y Neoclásico. No son relevantes desde el punto de vista constructivo y sí lo son en SU aspecto compositivo. En general son severas columnas dóricas o toscanas según el canon de Serlio. Se desarrollan en fustes de pieza única, basa y capitel. Las columnas procuran mantener las proporciones serlianas resultando por ello esbeltas. Los materiales en los que se resuelven son los más diversos existiendo ejemplos de casi todas las piedras del país. La zona más rica en ejemplos de "aterpes o etartes" columnados es la zona del Duranguesado y Ría de Mundaka, con caseríos extremos, como el del caserío Esterripa, de Abadiño, que dispone de seis columnas en el soportal.

2.4. Arcos y bóvedas

Los tipos de arcos de la historia del caserío son muy reducidos en número.

Durante el período Gótico-Renacentista se utiliza básicamente el arco ojival casi equilátero, que a partir de 1530, es reemplazado por el arco de medio punto. Estos tipos de arco de flecha considerable, limitan la luz a la que sirven por su incidencia sobre el plano de piso superior, por ello se tienden a corresponder o con huecos pequeños o con puertas de servicio a las cuadras.

En el período Barroco son muy utilizados los arcos rebajados de medio punto o arcos de segmento y los arcos escarzanos. Las ventajas del uso de este tipo de arcos son evidentes al no afectar a los pisos superiores el cenit de su traza.

En el período Neoclásico se mantiene la tradición barroca apareciendo de 1790 en adelante los dinteles adovelados o falsos arcos. Las bóvedas como elemento de construcción son tan extraordinarias que únicamente el caserío Larrañaga (Azpeitia) las presenta. Este singular y único ejemplar de caserío construido como sucesión de bóvedas es la excepción que conforma la tendencia natural al uso de arquitecturas de madera para solucionar la construcción del caserío.

2.5. Huecos

Los huecos de los caseríos tienen una tradición similar en el tiempo ala de otros tipos de arquitectura.

Durante el período Gótico-Renacentista los huecos son muy pequeños, casi aspilleras, cerrados con carpinterías de madera, muy habitualmente sin vidrio, y cumplen funciones de ventilación con predominancia a las funciones de iluminación. El rasgado del muro lleva desde muy temprano al uso de esquineros y piezas de mayor resistencia que enjamban el hueco, sin embargo la molduración de los mismos es muy reducida O prácticamente inexistente.

Durante el período Barroco el hueco adquiere un mayor tamaño, comienza a usarse el vidrio y la propia carpintería de ventana se decora y enriquece. Los huecos se producen en el muro con igual sencillez constructiva que en el período anterior aunque comienzan a aparecer los guardapolvos y vierteaguas, al tiempo que se produce una mayor decoración de los telares y jambas.

En el período Neoclásico conviven la tendencia a una mayor profusión decorativa en los huecos con la tendencia contraria propicia a la austeridad y desnudez formal. A partir del siglo XIX se difunde el uso de vidrio en las carpinterías de ventanas.

2.6. Divisiones interiores

En las primeras épocas, siglo XVI y primer tercio del siglo XVII, la tabiquería e incluso la envolvente exterior se ejecutan mediante maderas machihembradas. Para la ejecución de estas tabiquerías se parte de un bastidor modulado que se rellena con piezas de sección triangular obtenidas por el desgaje radial del tronco de un árbol. Estas piezas se van encajando unas con otras en sentido vertical hasta llegar a la final que debe ser un doble macho para permitir rematar el conjunto.

A mediados del siglo XVII desaparece la tabla de raja machihembrada y se difunde el uso de largas tablas de madera cortada a sierra que se clavan a puentes y largueros normalmente unidas a tope o media madera. Resulta también muy habitual la utilización del zarzo, formado por una estera vegetal realizada mediante montantes verticales de escuadría reducida unidos mediante varas de sección circular sobre las que se teje un entramado de hilos vegetales de varas que actúan como soporte de la argamasa o mortero de cal. La utilización de las divisiones de ladrillo resulta tardía, desde luego no anterior a mediados del siglo XVII.

El ladrillo como material de construcción se utiliza con mayor profusión en los exteriores como elemento de relleno de la plementería del entramado portante de madera.

3. Procesos constructivos

3.1. Descripción de los tipos estructurales básicos Período Gótico-Renacentista (1500-1650)

Tipo vizcaíno o caserío sin lagar, también se incluye en esta categoría el caserío labortano.

En primer lugar destaquemos que debe entenderse el caserío como una estructura de madera rodeada de muros. En este sentido las armazones son previas a la envolvente de modo que toda la estructura portante está ejecutada en sus elementos verticales antes de cerrar el espacio. Está formado por tres o más crujías ("habelarteak"), resultando la más significativa la central que está formada por una estructura en forma de "H", formada por dos postes enterizos unidos por unacarrera ("trontala"). Esta forma estructural se ensambla en el suelo tras haber decidido la traza del caserío. No cabe otra forma de construcción dado que la estructura en forma de puente precisa ser presentada en el suelo para poder realizar los dos ensambles de la carrera que en muchas ocasiones traspasan al poste de lado a lado. Una vez levantado el primero de los pórticos y tras apuntalar el mismo se levanta un segundo pórtico que se une al primero mediante unas vigas de arriostramiento denominadas jácenas ("habeak"). Para rigidizar la estructura pueden aparecer codales o tornapuntas ( "besoak", "ostikoak", "txarrantxak") en el encuentro de carreras y postes de modo que la "H" queda "atxarrantxada".

Tras la ejecución de esta estructura primaria se levantan las correas principales (“goiarak”) que atan en sentido longitudinal las cabezas de las "H" quedando unidas a la cabeza del poste mediante un ensamble de quijera. Esta correa, actuando casi como picadero recibe en cada entrepaño de pórtico tres tirantes, además del ya situado sobre la "H". Esta disposición de elementos horizontales sucesivos sometidos a tracción garantiza la estabilidad del conjunto ante la natural tendencia de abrir las cabezas de los postes. Sobre estos tirantes se ubican dos contracorreas, una sobre cada correa, de modo que el tirante queda trabado. Sobre el centro de los tirantes se levantará un pequeño pilar, mozo o enano (“morroi”) que soportará la viga cumbrera (“gailur”). La altura del enano y la ubicación de las contracorreas definen la pendiente y disposición de la cubierta.

En la variante labortana no es precisa la contracorrea al introducir un segundo tirante debajo del principal. Curiosamente esta variedad se arriostra y rigidiza más en el sentido longitudinal del caserío que en el sentido transversal propio de las crujías de carga. En la ejecución de las crujías laterales o "habelartes" laterales se sitúan en primer lugar los postes de fachada que quedan unidos a la crujía central mediante una carrera que debe ensamblarse tras hacerla girar en el plano vertical sobre el encuentro central de la "H". Sobre las cabezas de estos postes se sitúa una correa que recibe el nombre de zapata o durmiente. En los caseríos más antiguos las paredes embeben a los pilares, sinembargo muy pronto estos pilares desaparecen y se apoya directamente la zapata sobre la cabeza del muro. Una vez dispuesta la estructura vertical se procede a realizar la estructura secundaria de la cubierta. La estructura primaria queda conformada por el gallur, las contracorreas y las zapatas o durmientes. La estructura secundaria está formada por cabios enterizos que siguen la pendiente de la cubierta, atados a la estructura primaria mediante cabillas de madera ("ziriak") de sección cuadrada que se introducen en taladros de sección circular. Por último, para definir el tablero de cubierta se utiliza una lata o chilla de madera irregular.

Tipo guipuzcoano o caserío-máquina lagar.

También encontramos esta disposición constructiva en el caserío vizcaíno oriental. Se describe en esquema en el conjunto de dibujos que conforman las figuras siguientes.

La primera característica destacable de este caserío es que no invita a generar un soportal único, dado que el eje de la planta no esta ocupado por la luz de una crujía, sino por las bernias que Soportan la máquina de lagar, conformando dos plantas tipo en función de si la máquina se remata contra el muro trasero o si finaliza antes del último pórtico, según los esquemas siguientes.

En ambos casos encontramos cuatro tipos de pórtico; el trasero, el de ballesta, el de marrana y el delantero. Cada uno de ellos se caracteriza en los esquemas siguientes:

La crujía marrana sería aquella en la que pendula la gran palanca que conforma la máquina-Lagar. Resulta un pórtico similar en concepto al vizcaíno si entendemos el mínimo espacio entre postes como la crujía central.

Sin embargo la diferencia radical se produce en la forma de entender las correas que en este caso no están unidas por espigas sino que pasan de lado a lado a los postes que ahora se denominan bernias; De nuevo resulta relevante comprobar que esta estructura no puede montarse en vertical.

Debe replantearse y construirse extendida sobre el suelo para luego izarla a su posición final. Los tirantes han desaparecido y son sustituidos por yugos que de nuevo se repiten de modo seriado, garantizando el trabajo solidario de las pequeñas correas enyugadas ante el esfuerzo horizontal, producido no sólo por la cubierta sino por el funcionamiento de la máquina de lagar.

En la crujía de ballesta encontramos una solución constructiva original y sorprendente.Se trata del soporte de la prensa del lagar formada por unos sovigaños de escuadrías exageradas que descansan sobre una viga mínima dispuesta de canto que no llega a encontrarse con los postes laterales. De este modo todo el esfuerzo de prensado se absorbe por la deformación a flexión de esta estilizada viga.

La crujía delantera remata la disposición estructural del conjunto estableciendo como característica más sobresaliente que el poste central se desarrolla con una sección decreciente, de modo que en él se van ensartando las carreras de los pisos, los puentes y los yugos de la cumbrera.

Actuando como un verdadero pasante vertical de unión de todos los elementos horizontales.

Período Barroco (1650-1790)

Durante el período barroco desaparecen las alineaciones de postes unidos a los muros. La estructura de madera deja de ser exenta de modo que podemos hablar de estructuras mixtas. Los muros se desarrollan ajustando su dimensión ala carga que deben soportar. Así se hacen decrecientes en función de la altura de los pisos generando las dejas de apoyo para las entregas de los elementos estructurales de madera que conforman los pisos. En la estructura portante de madera se produce la superposición de órdenes de pies derechos y zapatas. El caserío gana en altura. Al tiempo se produce una gran diversificación de los tipos: aparece el caserío cuadrado con cubierta tipo pabellón,el caserío labortano realizado con muros, antas y espolones, o el modelo de caserío lagar en la crujía trasera: lagar de presión directa de tres tornillos en pórtico exento. La singularidad estructural queda definida en la sección transversal por la aparición del tirante oblicuo en la crujía lateral, fijado mediante orejetas pasantes al poste que conforma la crujía central. Sobre este tirante se sitúa una sopanda o falsa correa. En la crujía central también aparece como novedad un tirante curvo denominado "astazaldí" que resulta característico del período. Este gusto por el formalismo orgánico lleva en Guipúzcoa a la aparición de liras o de armaduras de horquillas. Durante este período comienzan a popularizarse los caseríos bifamiliares. En este período surgen las soluciones de cubierta a cuatro aguas, y las colas de milano.

Período Neoclásico (1790-1890)

Durante este período la construcción mediante fábricas desplaza a la construcción en madera de modo que ya las plantas bajas de los caseríos son de muros de fábrica, incluso en ocasiones las plantas primeras también. Las soluciones de cantería son más relevantes que las soluciones de carpintería donde se produce un empobrecimiento acelerado de los ensamblajes, empalmes y acopladuras, al ser sustituida la técnica del ensamble por el clavado mediante elementos de hierro forjado. El empobrecimiento técnico es evidente y la arquitectura, desde un punto de vista constructivo, resulta poco innovadora con respecto a las soluciones que en general se practican.

http://www.probicosl.com/index.php?o...d=41&Itemid=48

Caserío Etxeberri (S. XVI - Altzo - Guipúzcoa)

Antes y depués de ser restaurado. Creo que la resturación en este caso, no ha sido muy afortunada.

http://ketari.nirudia.com/3327

Historia del caserío

Cuentan que un día de mediados de verano un valeroso héroe llamado “San Martintxiki” consiguió robar a los señores de la montaña, los gigantes basajaunak, un puñado de semillas de trigo y que poco después se las ingenio para espiarles mientras conversaban y logro averiguar en que época del año convenía sembrarlas.

Esta vieja leyenda, que José Miguel de Barandiaran escucho durante su juventud en Ataun, narra las peripecias de una aventura fantástica que permitió a los vascos descubrir los secretos de la agricultura, que antes solo eran conocidos por las criaturas y divinidades del bosque.

Robando sus secretos a los antiguos dioses fue como los hambrientos pastores y recolectores guipuzcoanos iniciaron su transformación en labradores e inauguraron un largo ciclo cultural que se extendería hasta la Revolución Industrial.

El ciclo de la civilización agrícola fue un dilatado proceso en el que el paisaje ecológico del territorio se fue moldeando con esfuerzo al ritmo lento de las tareas del campo y en el que se fueron configurando las comunidades de labradores que poco a poco harían de sus casas una sofisticada herramienta de trabajo, al mismo tiempo que la principal expresión de su propia identidad cultural.

11. El casero y sus bueyes, una imagen tradicional con mas de siete siglos de vigencia en Guipuzcoa. "El boyero guipuzcoano" de Vazquez Diaz (1925). © Xabi Otero

La puerta de aquella edad mítica en la que vivieron San Martintxiki y los basajaunak hace tiempo que sé cerro para no volver a abrirse jamás. Por desgracia no podemos mirar por el ojo de la cerradura para descubrir como se las arreglaron los primitivos campesinos guipuzcoanos para explotar la tierra virgen de sus valles y por esta razón nos cuesta trabajo imaginar como se organizaron o en que condiciones vivían: como eran sus casas, donde estaban situadas y donde comenzaron a almacenar las primeras cosechas de cereal.

El problema puede parecer grave, pero en realidad no lo es tanto si lo que nos interesa es abordar estrictamente la historia del caserío y no perdernos en los vericuetos mágicos de la leyenda. Una cosa es el origen mítico del caserío y otra su historia real como tipo especifico de casa regional europea, y –por fortuna- para rastrear las primeras huellas veraces no hace falta bucear en la noche de los tiempos ni remontarse a la revolución neolítica; basta con buscarlas en los siglos finales de la Edad Media. Los recursos de información de que hoy se dispone, aun siendo exasperantemente limitados llegan a cubrir todas las etapas de vida de la casa rural guipuzcoana. Es cierto que los primeros pasos de su andadura tienen todavía unos contornos borrosos que necesitan ser mejor estudiados, pero aun con esta prevención es posible afirmar con seguridad que en la historia del caserío existen dos momentos claves que pueden ser considerados los auténticos puntos de partida de su biografía. Cada uno de ellos hace referencia a una de las definiciones posibles del termino caserío; un nombre de significado ambiguo, que designa tanto a la institución económica como al edificio de vivienda que la alberga.

12. Despues de la siembra el pase de la area deshace los terrones y entierra la simiente en el surco. Empieza el tiempo de espera. © Xabi Otero

13. El antiguo caserio Aginaga (Eibar), ya desaparecido, habia sido construido con madera de roble entre los siglos XVI y XVII. De las casas de labranza medievales no se ha conservado ninguna huella. © Xabi Otero

Si el caserío se interpreta en su sentido económico más amplio, es decir, como célula básica de producción familiar en una sociedad agropecuaria de montaña, entonces se puede afirmar que es una institución de origen medieval que se configuro entre los siglos XII y XIII.

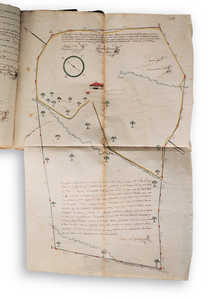

14. Apeamiento de la caseria Alkorta, perteneciente a Juan Fernando de Aguirre, realizado por el maestro Gabriel de Capelastegui en 1767. La casa de labranza aparece rodeada por sus tierras, arboles, fuentes y caminos. Es una unidad de vida y trabajo familiar con vocacion de autosuficiencia. © Xabi Otero

Si, por el contrario, se entiende por caserío un determinado tipo de edificio, es decir un modelo arquitectónico con identidad especifica, entonces estaremos hablando de una formula regional de casa de labranza moderna que tiene una antigüedad máxima de medio milenio; una edad que no supera ninguno de los edificios rurales que hoy existen en Guipuzcoa.

Una peculiaridad que singulariza a los caseríos vascos es que todos tienen nombre propio, reconocido por las autoridades y vecinos, y habitualmente invariable a través de la historia. Ello permite identificarlos con facilidad, pero a veces también provoca equívocos como el de pretender atribuir al edificio la misma antigüedad que el nombre de la unidad económica asentada en su solar desde épocas, casi siempre, anteriores. El nombre y el solar permanecen unidos sin cambios, mientras que la casa va variando su fisonomía al compás de los tiempos. Sin embargo cuando se interroga a un labrador por la antigüedad de la casa en la que vive indefectiblemente tratara de remontarse al origen del solar, haciendo caso omiso de la vetustez o modernidad de la arquitectura del edificio.

Labradores y caseríos en le Edad Media

Los labradores constituían la clase social más numerosa de Guipúzcoa durante la Baja Edad Media pero se les consideraba personas de segunda categoría respecto a los señores y ricos hombres. Formaban un extenso grupo de familias que vivían atemorizadas bajo la amenaza de los rentistas rurales. Sometidos a los abusos de un núcleo de aristócratas locales de pequeña estatura, pero con suficientes recursos para mantener algunos hombre armados a su servicio y hacerse respetar por la fuerza.

Los campesinos no constituían un grupo homogéneo, sino que se dividían en tres categorías escalonadas. Los mas favorecidos de entre ellos eran los fijosdalgo o propietarios libres, dueños de pleno derecho de la tierra que cultivaban y sin obligaciones fiscales para con el rey ni para con ningún otro señor particular.

Por debajo de estos el subgrupo mayoritario –que en muchas comarcas comprendía a dos tercios de la población campesina- estaba integrado por los llamados labradores horros o pecheros del rey, hombres genéricamente libres, que gestionaban autónomamente sus caseríos pero que no podían abandonarlos sin dejar a algún pariente que les sustituyese al frente de la explotación, porque la tierra que trabajaban pertenecía a la corona y se les exigía que con su fruto hicieran frente a una serie de pechos o impuestos, como la martiniega, la infurcion, el fonsado y los servicios. La lejanía del monarca hizo que su situación de dependencia fuese haciéndose cada vez más llevadera, pero en contrapartida les convirtió en presas extremadamente vulnerables a las agresiones de los señores locales.

El paisaje de Abaltzisketa aun recuerda que los primitivos caserios de los siglos XIV y XV preferian agruparse en pequeñas barriadas situadas a media ladera.

18. Lujosa ballesta del siglo XVI. La ballesta fue el arma personal mas mortifera utilizada durante las luchas de bandos medievales. El temor a ser agredidos por los violentos clanes de nobles provoco que los labradores guipuzcoanos buscaran la proteccion de las villas y de la justicia real. © Xabi Otero

En el periodo más virulento de la gran crisis bajomedieval, a fines del siglo XIV, muchos buscaron el amparo jurisdiccional de las villas frente a la violencia de los señores, mostrándose incluso dispuestos a pagar por tal protección. Así lo hicieron los vecinos de Uzarraga integrándose como contribuyentes de Bergara (1391), los de Ataun, Beasain, Zaldibia, Gainza, Itsasondo, Legorreta, Alzaga, Arama y Lazkano en Villafranca (1399) y los de Udala, Garagarza, Gesalibar y Uribarri en Arrasate (1405). Sin embargo, en el siglo XVI, al llegar la paz a los campos de Guipúzcoa, los antiguos pecheros prosperaron hasta equipararse con los labradores libres y exhibieron sin recato la antigüedad de sus granjas rurales adjudicándose el pomposo titulo de “señores de su casa y solar”.

19. En 1290 acudieron a poblar la villa de Segura los hombres libres de la comarca y los labradores horros del rey Sancho IV, cada uno de ellos manterniendo sus antiguas obligaciones. Las diferencias sociales del campo se transfirieron asi a la nueva ciudad. © Xabi Otero

En el escalón inferior de la pirámide social medieval se alineaban los collazos o vasallos solariegos: campesinos sin libertad personal que, entre otras muchas restricciones, no podían reedificar su caserio o ni tan siquiera casarse sin permiso del señor a quien servian.

El profundo temor de los labradores fijosdalgo y de los pecheros era el de ser sojuzgados colectivamente por algún noble o Pariente Mayor que los humillase y tratase como a vasallos, como ya habían hecho los Lazcano con los vecinos de Areria hasta 1461. Sin embargo el peligro que con mas frecuencia se convertía en realidad no era ese, sino el de los asaltos armados de que eran objeto individualmente los caseríos, aprovechando que a menudo se encontraban bastante distanciados unos de otros, o desparramados, como decían los vecinos de Mendaro en 1346. Pocos años antes, en 1320, el concejo de Oiartzun había descrito con claridad la situación a Alfonso XI, al señalar que:

20. El escudo de armas de los Lazcano (1638), defendido por dos guerreros preside la entrada del palacio del Duque del Infantado (Lazkao). El palacio sustituye a las viejas torres medievales desde las que los Lazcano dominaban con puño de hierro a los labradores de la alcaldia de Areria. © Xabi Otero

21. Caserio Zuaznabar Haundi (Altzo). Durante la Edad Media los caserios solitarios y apartados sufrian frecuentes robos y asaltos de bandas de pequeños nobles armados. © Xabi Otero

“sus casas de morada eran apartadas las unas de las otras e non eran poblados de so uno (...) e tan aina no se podían acorrer los unos a los otros para se defender de ellos de los males, e tuertos, e robos que les facian”.

22. Casco militar del tipo utilizado por los infantes y arcabuceros guipuzcoanos a principios del siglo XVII. © Xabi Otero

23. Las viejas chozas medievales de madera dejaron de construirse a fines del siglo XV y ninguna ha sobrevivido hasta la actualidad. En su lugar, y manteniendo el mismo nombre del solar, se alzaron solidos caserios de piedra que todavia se conservan en gran numero. © Xabi Otero

Similares argumentos de dispersión expusieron los labradores de Zumaia (1347) y los de Usurbil (1409) dando a entender que esta era la estructura general de todo el territorio. Sin embargo, parece que es una observación algo exagerada, producto del nerviosismo que provocaba la inseguridad de los tiempos y del deseo de fundar villar amparadas por privilegios reales. Allí donde se ha podido reconstruir, aunque solo sea parcialmente, el mapa del poblamiento rural del siglo XIV –en Antzuola, Bergara y algunas localidades del Goiherri- se ha puesto de relieve la existencia de un asentamiento en enjambre de media y baja ladera, con alta saturación de las parcelas de aprovechamiento optimo. Así mismo, se ha podido comprobar que los caseríos aislados y en alturas extremas eran prácticamente desconocidos y que, en contrapartida, ya estaban bien configuradas las barriadas o aldeas como circulo básico de organización social de los labradores.

De la choza de tablas a la casa de cal y canto

24. Tejas artesanales que llevan impresa la huella de los dedos del maestro tejero. Al menos desde el siglo SIV los caserios guipuzcoanos se cubrian con tejas acanaladas de arcilla roja realizadas a mano. © Xabi Otero

25. Desde el siglo XI los manzanos constituyeron una de las principales riquezas de los caserios de Guipuzcoa. © Xabi Otero

La vivienda de los campesinos guipuzcoanos de la Edad Media no se parecía en nada a los caseríos que comenzaron a construirse a fines del siglo XV. Aunque no se ha conservado ninguna, se sabe que eran cabañas muy frágiles e incomodas. Eran chozas de madera, pero no se construían con troncos, sino que tenían un esqueleto interior de postes y las cuatro paredes externas de tablas verticales ensambladas.

26. Caserio Legarre (Altzo), construido a principios del siglo XVI. Los caserios mas antiguos de Guipuzcoa tienen grandes puertas de entrada con arcos ojivales de piedra labrada. © Xabi Otero

Las cabañas medievales eran mucho mas pequeñas que los caseríos actuales, pero en ellas había especio para los animales y para almacenar la paja, además de una zona destinada a la familia. Sin embargo, el lagar, los graneros, la pocilga y los rediles estaban situados en edificios separados. El techo de estas construcciones era ya de teja acanalada, por lo menos el de la casa principal.

Los primeros caseríos de piedra de Guipúzcoa comenzaron a construirse durante el siglo XV y despertaron la admiración y envidia de todos sus vecinos. Solo los labradores mas ricos podían permitirse el lujo de edificar una casa “de cal y canto” pagando un sueldo a las cuadrillas de canteros que tenían que sacar y trabajar la piedra. La madera de roble, por el contrario, resultaba barata y accesible incluso para los campesinos mas pobres, porque se podían cortar gratuitamente todos los árboles necesarios para hacer la vivienda en los bosques públicos pertenecientes al concejo.

Aunque durante la ultima década del siglo XV cada vez se hacen mas frecuentes las noticias de nuevas casas de mampostería, el momento decisivo para asistir al nacimiento del caserío guipuzcoano en la forma en que hoy se le conoce fue la primera mitad del siglo XVI. La sensación de seguridad y prosperidad que entonces se extendió por los campos y las nuevas posibilidades de hacer fortuna que se abrieron tras el reinado de los Reyes Católicos, tanto en América como en Andalucía, permitieron a los labradores vivir mas desahogados y hacer planes optimistas para el futuro. Ya no había peligro de asaltos ni robos de los nobles, y en el corazón de las familias campesinas cobro una importancia prioritaria el deseo de habitar una vivienda digna y duradera, en sustitución de las destartaladas chozas en las que se habían refugiado hasta la fecha.

27. Aramburu Zahar (Aia). Las grandes dimensiones ofrecen una engañosa apariencia de comodidad. En realidad la familia vivia apiñada en el ala derecha del edificio y la mayor parte del espacio interior estaba dedicada a establos y pajar. © Xabi Otero

28. Gorba. Artilugio utilizado en la elaboracion tradicional del lino en Guipuzcoa; servia para cortar la cascara de paja que recubre las fibras vegetales. Con lino laboriosamente tejido en casa se confeccionaban el ajuar de cama y las camisas de los labradores guipuzcoanos. © Xabi Otero

Fue una autentica explosión de nuevos caseríos construidos en piedra y madera, o mas a menudo utilizando técnicas mixtas en las que ambos materiales se combinaban en ingeniosas soluciones.

Todavía se mantienen en pie varios centenares de caseríos edificados en el siglo XVI y lo que mas sorprende de ellos, además de su gran antigüedad, es el altísimo nivel de calidad de sus trabajos de carpintería y cantería; a menudo muy superior al de las casas erigidas cientos de años mas tarde. Son viviendas rurales realizadas con una mentalidad moderna y exigente. Dentro de ellas las funciones están bien definidas y los espacios internos son amplios. Aunque existen muchas variedades locales, todas tienen dos pisos: el inferior para la familia y sus animales domésticos y el superior para almacén de la cosecha.

29. Troje del siglo XVII. Los trojes eran grandes arcones desarmables en los que se almacenaban las reservas de trigo de la familia. Se guardaban en el camarote o en la bodega del caserio. © Xabi Otero

Los principales frutos que producían los valles guipuzcoanos en el siglo XVI eran las manzanas y el trigo, y esta especialización se reflejaba con total claridad en la arquitectura de la vivienda. Muchos caseríos de aquel periodo están construidos envolviendo el armazón de un gigantesco lagar de madera que ocupaba toda la longitud del edificio y en el que se prensaban las frutas recogidas al final del verano. Aunque todas las casas de la época disponían de cubas para guardar la sidra, eran numerosas las que, además, poseían también una bodega semienterrada que se construía aprovechando el desnivel natural del terreno.

En las bodegas también se guardaba el trigo cosechado, bien protegido en grandes arcones de madera denominados trojes. El trigo era la unidad de medida de la riqueza y por eso en la zona occidental del territorio –en el valle del Deba- algunos de los labradores con mayores recursos económicos adoptaron la idea de armar grandes hórreos de madera delante de la casa, adornándolos con bellas tallas y figuras geométricas. Sabían que cuanto mas amplio y elegante fuese su granero, mayor seria el respeto de que gozarían en la comarca. Hoy solo se conserva el magnifico hórreo del caserío Agarre, en Bergara, pero hay numerosos indicios de que otros muchos fueron desapareciendo a partir del siglo XVII.

30. La construccion de los caserios de los siglos XVI y XVII exigio sacrificar miles de robles centenarios de los bosques comunales. Casi todos los ayuntamientos cedian la madera gratuitamente a los vecinos que necesitaban rehacer sus casas. © Xabi Otero

http://bertan.gipuzkoakultura.net/bertan4/index.php

31. La escena grabada por Georgio Housnaglio en 1567 muestra como vestian los labradores vascos de la epoca. A la izquierda dos mujeres casadas y un hombre caminan hacia Vitoria; ellas llevan lana hilada o en mechones para vender en el mercado y se cubren la cabeza con voluminosos tocados cuyas complicadas formas variaban de un pueblo a otro. El varon, que va armado de pica y ballesta, viste calzas, camisa y un jubon de mangas abullonadas. Las dos jovenes que se cruzan por el camino vuelven del rio, cargando sobre sus cabezas la colada de ropa blanca de lino en un cesto hemiesferico y una primitiva pedarra llena de agua; ambas son doncellas y por eso lucen el cabello al descubierto. © Xabi Otero

32. El hierro de las hoces enmohece hoy en los desvanes de los caserios. En los años sesenta dejo de cultivarse el trigo en los campos de Guipuzcoa. © Xabi Otero

Probablemente el siglo XVI fue la etapa mas feliz de la vida de los caseríos guipuzcoanos. La propiedad de la tierra estaba aceptablemente repartida y los labradores podían disfrutar de los frutos de su trabajo en un ambiente económico expansivo y optimista. Es cierto que el clima, el tipo de suelo y la difícil orografía del territorio no eran los mas adecuados para el cultivo de cereal, pero el esfuerzo continuado de toda la familia conseguía arrancar a la tierra el pan necesario para subsistir. La venta de sidra, castaña, carne, astas y cueros de vaca permitían completar los ingresos mínimos y los mercados de las villas estaban bien abastecidos de trigo navarro o castellano para suplir el déficit natural de la región.

En menos de un siglo el panorama medieval había cambiado radicalmente, y donde antes hubo temerosos campesinos malparados en chozas de tabla, ahora florecían labradores orgullosos que competían por construir el caserío mas grande, con los arcos mas bellos y las mas artísticas tallas de madera. El aire del Renacimiento soplaba con fuerza por los angostos valles guipuzcoanos.

Los caseríos en el tiempo del maíz

33. Banderin de piedra labrado en un dintel de Orio, que representa una nao vasca de fines del siglo XVI. La tradicional actividad marinera guipuzcoana entro en crisis en esta epoca y provoco un brusco repliegue de la poblacion hacia el mundo rural. © Xabi Otero

A fines del siglo XVI los sectores mas activos de la economía guipuzcoana cayeron en una profunda crisis. En los puertos costeros se vivió el colapso del comercio internacional de trigo y lana castellanos y el bloqueo de las pesquerías de Terranova, lo que provoco la decadencia de la construcción naval, que hasta entonces había sido puntera en Europa. En las cuencas interiores se extinguieron los gremios de artesanos que trabajaban en las villas y los ferrones se vieron en serias dificultades para poder seguir colocando sus productos en los mercados tradicionales de Andalucía y la costa atlántica. El fracaso de la Armada Invencible (1587) en la que desaparecieron muchos barcos y marineros guipuzcoanos y la difusión de un virulento brote de peste en 1598 hicieron temer a muchos que se retrocedería a los tiempos oscuros de la Edad Media que ya se creían superados.

Acosada por problemas que no podía resolver la sociedad guipuzcoana se ruralizó rápidamente. Los ricos volvieron los ojos hacia el caserío porque era la única inversión segura en la que podían colocar sus capitales sin riesgo de bancarrota y los pobres miraron hacia el campo buscando en el trabajo y los medios de subsistencia que en otras partes se les negaban.

34. Carboneros, ferrones, pastores y arrieros convivian con los labradores en los montes de Guipuzcoa, disputandose las reducidas riquezas naturales de la tierra. © Xabi Otero

Pero los cultivos tradicionales no eran suficientes para alimentar a todas las bocas de la Provincia y las tierras aptas para la labranza estaban ya tan saturadas de gente que no podían acoger a nuevas familias de pobladores. Cuando la angustia comenzó a extenderse apareció de forma casi milagrosa una planta americana que iba a cambiar por completo la vida y las costumbres de los labradores vascos: el maíz.

El nuevo cereal se aclimataba rápidamente y producía el triple de volumen de grano que el trigo, además se adaptaba perfectamente a terrenos húmedos y pendientes que antes habían estado vedados para las espigas mediterráneas.

Los grandes propietarios vieron en este exótico cultivo la oportunidad para sacar buenos beneficios de muchas de sus parcelas marginales, fundando en ellas nuevos caseríos que ofrecían en alquiler y, por su parte, los campesinos segundones, que antes parecían condenados a la emigración, se armaron de sus layas de largas púas para labrar aquellas tierras vírgenes que hasta entonces habían estado dedicadas a bosques, prados y argomales. Para compensar al ganado por la desaparición de los pastos naturales se plantaron campos de nabos y se aumentaron los meses en los que las vacas y bueyes permanecían encerradas en los establos.

35. La difusion del maiz exigio cultivar muchas parcelas reducidas o de pendientes pronunciadas en las que la laya resultaba mas eficaz que el arado. Mujeres y hombres compartian el pesado esfuerzo de la labranza. © Xabi Otero

36. El maiz se difundio en Guipuzcoa desde los primeros años del siglo XVII. No trajo la riqueza para nadie pero permitio sobrevivir dignamente a muchas familias modestas. © Xabi Otero

Nadie se hizo rico cultivando el maíz, pero la nueva semilla traída de las Indias permitió sobrevivir en condiciones dignas a muchas mas familias que las que hasta entonces había acogido el campo guipuzcoano. Mientras el resto de la economía local se derrumbaba, los caseríos no solo se libraron de la crisis sino que crecieron en numero, en población y en capacidad productiva. Sin embargo, a medio plazo, tampoco pudieron escapar al desfallecimiento generalizado de los mercados y la falta de una demanda estimulante provoco que las granjas locales se replegasen sobre si mismas, consolidándose como una red de pequeñas explotaciones familiares muy conservadoras, con vocación de pura auto subsistencia.

37. La laya era una herramienta bien conocida en Euskalherria desde la Edad Media que se mantuvo en uso hasta 1950 aproximadamente. La tipica laya guipuzcoana tiene largas puas y mango corto. © Xabi Otero

38. Haciendo provision de leña para el invierno. © Xabi Otero

El ciclo expansivo del maíz se alargo hasta mediados del siglo XVIII. Durante este periodo las familias mas acomodadas de Guipúzcoa mostraron un permanente interés por acaparar el mayor numero posible de caseríos y mantenerlos encadenados al tronco sucesorio mediante el vinculo de mayorazgo.

39. El caserio Balanzategi Haundi (Zarautz) se protege bajo la sombra de una corpulenta encina. © Xabi Otero

40. A fines del siglo XIX la difusion de las ventanas de cristal llevo la luz al interior de los viejos caserios. © Xabi Otero

Hasta entonces se había aplicado escrupulosamente el principio de que cada casa fuese la residencia de una sola unidad familiar, pero pensando en formulas que les permitieran sacar mayor rendimiento de sus solares los grandes propietarios descubrieron que resultaba mucho mas ventajoso alquilar cada vivienda a varias familias de colonos. La demanda de caseríos era tan acuciante que siempre se encontraban varios candidatos deseosos de casarse y establecerse por su cuenta, aun en condiciones de relativo hacinamiento.

41. Segador de Olaberria a principios de siglo. Los prados de siega y las repoblaciones forestales han sustituido a los campos de cultivo en los valles de Guipuzcoa. © Xabi Otero

El trigo no se extinguió todavía. Su harina seguía siendo la mas apreciada y era muy fácil de convertir en el mercado en ducados constantes y sonantes. Por este motivo los propietarios siempre exigieron que se les pagase la renta en fanegas de trigo. Así quedo establecido un absurdo desdoblamiento de dietas en el territorio de Guipúzcoa. Los labradores se veían obligados a sembrar dos cosechas a la vez: una de maíz para amasar el talo y el pan de borona que ellos consumian, y otra de trigo para hacer frente a las imposiciones de la iglesia y los mayorazgos. Solo a mediados del siglo XX, con la desaparición de las ofrendas eclesiásticas y el acceso generalizado de los baserritarras a la propiedad de la tierra, se ha abandonado el desatinado esfuerzo de intentar recolectar trigo a orillas del Cantábrico.

Expansión y decadencia del caserío moderno

En los caseríos guipuzcoanos del siglo XVIII hombres y mujeres trabajaban por igual en las faenas mas duras del campo, y en las granjas bifamiliares los brazos dispuestos para la laya y la siega se contaban por decenas. La producción lograda por cada unidad de explotación agrícola era elevada pero, en contrapartida, el rendimiento por persona era muy bajo y la tierra se forzaba hasta el agotamiento. Para aumentar las cosechas se recurría a abonar los campos con cal de piedra cocida en hornos artesanales, pero su uso abusivo e indiscriminado llego a quemar algunas de las mejores parcelas y a hacerlas temporalmente estériles.

42. El caserio guipuzcoano lucha por modernizarse pero la dificil orografia y las reducidas dimensiones de las parcelas impiden la plena mecanizacion del campo. © Xabi Otero

En las décadas finales del siglo ya no quedaba nadie en Guipúzcoa a quien se le ocultase que la tierra daba cada año menos frutos. Sin embargo el numero de bocas a alimentar seguía creciendo. La solución que se adopto a principios del siglo XIX para paliar la escasez de alimentos fue fundar nuevos caseríos roturando todos los terrenos disponibles, incluso los de mala calidad que se robaban a las reservas de pasto y monte publico.

La invasión de las tropas republicanas francesas en 1795 y la de los ejércitos napoleónicos en 1807 facilito las cosas, porque provoco grandes gastos a los ayuntamientos guipuzcoanos y estos tuvieron que vender parte del patrimonio comunal para hacer frente a las deudas. Por esta vía fue como los grandes propietarios consiguieron hacerse con nuevos bosques y prados, e incluso con algunas viejas ermitas, que utilizaron para instalar a inquilinos con pocos recursos; a menudo en parajes apartados y solitarios con pocas posibilidades de éxito a largo plazo.

43. Las invasiones francesas de 1795 y 1807 y las dos guerras carlistas del siglo XIX marcaron la ruptura del equilibrio tradicional del campo guipuzcoano. © Xabi Otero

Esta oleada expansiva logro buenos resultados porque estuvo acompañada por un nuevo cambio en el tipo de productos cultivados. Fue entonces cuando entraron a formar parte de la alimentación popular las alubias y la patata, que han arraigado hasta tal punto en Guipúzcoa que hoy constituyen dos ingredientes básicos de su gastronomía tradicional. Con las nuevas roturaciones del siglo XIX se consiguió duplicar el volumen de maíz, mientras que la cantidad de trigo cosechada permaneció estable y otros cereales menores, como el centeno y la avena, desaparecieron definitivamente.

44. Mercado de la Brecha de Donostia. El cultivo y comercializacion de los productos de la huerta es una tarea femenina en los caserios vascos. © Xabi Otero

A diferencia de los elegantes caseríos de piedra o de entramado que se habían edificado al calor de la primera difusión del maíz en los siglos XVII y XVIII, muchas de las nuevas construcciones rurales del siglo XIX eran obras de reducidas dimensiones y de pobre apariencia, con frecuencia simples bordas de ganado precariamente transformadas en viviendas. Durante este proceso el numero de labradores independientes de Guipúzcoa quedo reducido a su mínima expresión histórica. Al despertar el siglo XX ocho caseríos se encontraban ocupados por modestos arrendatarios, y en los municipios del entorno de Donostia la proporción aun era menor, pues solo el 10% de los baserritarras eran dueños de la tierra que con tanta fatiga trabajaban.

La industrialización cambio radicalmente las reglas del juego en la estructura de propiedad y explotación de la tierra en Guipúzcoa. El florecimiento de fabricas siderometalúrgicas, textiles, cementeras y papeleras, así como la revitalización de los talleres armeros del Deba atrajo a los excedentes de población rural y provoco el abandono de los caseríos menos productivos. Los grandes propietarios se enfrentaron por primera vez a la disyuntiva de tener que elegir entre congelar las rentas de alquiler o ver como sus campos quedaban sin labradores que los cultivasen; rápidamente perdieron interés por su patrimonio agrícola amasado a través de tantas generaciones. Los inquilinos pudieron entonces comprarles la granja a precios muy abordables –hoy apenas quedan 1.500 familias de colonos en los mas de 11.000 caseríos de Guipúzcoa- y emprendieron el ultimo cambio de rumbo que ha conocido el caserío local: el abandono del trigo, los manzanos y otros cultivos de bajo rendimiento y su sustitución por los prados de siega y plantaciones de coniferas de crecimiento acelerado.

45. La patata, que hoy es un ingrediente basico de la gastronomia local, no se difundio hasta mediados del siglo XIX. © Xabi Otero

46. Muchos caserios varias veces centenarios, como Agerre Bekoa (Zarautz), estan siendo absorbidos por la expansion desordenada de los nucleos urbanos. © Xabi Otero

Durante el siglo XX nose han fundado nuevos caseríos. Sin embargo muchos de los viejos edificios se han renovado y la mayoría se están adaptando a unas condiciones de habitabilidad moderna, sacrificando –a veces de manera innecesaria- algunos de los elementos que hicieron del caserío guipuzcoano uno de los tipos de vivienda rural de mayor calidad de Europa. En la actualidad hay cerca de 2.000 caseríos en trance de desaparecer para siempre.

47. La industrializacion de Guipuzcoa durante el siglo XX ha provocado consecuencias contradictorias en el caserio. Por una parte ha permitido a muchos antiguos inquilinos hacerse con la propiedad de la casa, pero por otro lado ha propiciado el abandono de las explotaciones agricolas. © Xabi Otero

48. En Guipuzcoa hay cientos de caserios que parecen condenados a desaparecer. Muchos estan ya deshabitados y en otros solo viven ancianos solteros a los que nadie sucedera. © Xabi Otero

49. La alubia se popularizo durante el siglo XIX como inmejorable compañera del maiz. © Xabi Otero

http://bertan.gipuzkoakultura.net/bertan4/index.php

Propiedad y herencia

Mayorazgos, propietarios e inquilinos

La tradición histórica y el sentido común siempre han exigido que la propiedad del caserío y sus terrenos se transmitiesen íntegros en el seno de la misma familia. Esta practica tan razonable permitió que la superficie de las explotaciones no se fragmentase y se mantuviese por encima del mínimo necesario para garantizar la supervivencia de los labradores, pero no impidió que se formasen cuatro grupos sociales en el campo guipuzcoano, definidos por su diferente posición respecto a la propiedad de la tierra.

50. El palacio de los Lili-Idiaquez (Zestoa) fue desde principios del siglo XVI la residencia de uno de los clanes familiares que mayor numero de caserios poseia en Guipuzcoa. © Xabi Otero

51. Los maisterrak constituian el grupo mayoritario de los labradores guipuzcoanos. © Xabi Otero

La clase privilegiada la integraban los dueños de varios caseríos o nagusiak, que se beneficiaban de las rentas de la agricultura sin manchar sus manos en ella. Les seguían los pequeños propietarios o etxejabeak, hombres respetados que aun siendo minoritarios constituían el emblema del país, y que se dedicaban personalmente a explotar los recursos de su casa solar heredada. El grupo mas numeroso era el de los colonos arrendatarios o maisterrak, que mediante un contrato renovable se asentaban en caseríos ajenos y mantenían con sus cosechas a las familias aristocráticas locales. Por ultimo, en el nivel mas bajo, se encontraban los criados rurales o morroiak, que a cambio de comida, techo y vestido colaboraban de por vida con los labradores independientes e incluso con algunos arrendatarios acomodados. Habitualmente recibían un trato afectuoso, pero al carecer por completo de recursos estaban condenados a no poder formar nunca una familia propia. había también algunos peones asalariados, piontzak, pero su numero era prácticamente irrelevante en Guipúzcoa.

52. Francisco Xavier Maria de Munive e Idiaquez (1729-1785), Conde de Peñaflorida, habia heredado un inmenso patrimonio de granjas y caserios en Guipuzcoa. Desde su puesto de director y fundador de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del Pais se esforzo por modernizar las tecnicas de la agricultura tradicional vasca. © Xabi Otero

La familia mas poderosa de la Provincia era la de los Idiaquez de Azkoitia, sucesora de los antiguos señores de Loyola, que entre fines del siglo XVI y mediados del XVII consiguió reunir medio centenar de caseríos entre Beasain, Azpeitia, Azkoitia, Elgoibar, Deba y Mutriku. A escala menor no faltaban en cada pueblo un par de fortunas locales de renombre, respaldadas por la posesión de una decena de granjas del entorno.

Los grandes patrimonios rurales no se formaron por compraventa de caseríos, sino que surgieron por matrimonios de conveniencia entre herederos –a menudo entre dos parejas de hermanos- y se consolidaron con la fundación de nuevas viviendas en zonas despobladas ocupadas por el bosque. Una vez que estos bienes entraban en la orbita de la familia quedaban perpetuamente vinculados a ella en régimen de mayorazgo, de manera que un solo heredero los recibía todos juntos y no podía hipotecarlos ni venderlos bajo ningún concepto; ni siquiera para pagar deudas que tuviese contraidas.

El caserío arrendado: pagos y plazos

El reverso de la moneda de la gran propiedad fue la nutrida masa de colonos que poblaron los caseríos guipuzcoanos pagando por el derecho a trabajar la tierra. Ineludiblemente, una vez al año –casi siempre el día de Todos los Santos-, los maisterrak se acercaban a su cita en el caserón del amo o del administrador para hacer entrega de la renta pactada.

53. Caserio Agarreurreta (Zaldibia). Durante los siglos XVIII y XIX los grandes propietarios dividian los viejos caserios en porciones u ordenaban la construccion de casas dobles para conseguir alojar a mas familias de inquilinos en el mismo espacio. © Xabi Otero

54. Las castañas constituian uno de los alimentos basicos de las cenas de invierno. © Xabi Otero

55. Maravedis de Fernando VII, acuñados en 1833. La renta del caserio se pagaba en trigo y otras especies: solamente en el siglo XIX comienzan a hacerse habituales los pagos en moneda. © Xabi Otero

La renta se desglosaba en varios capítulos diferentes. Habitualmente el dinero en metálico tan solo constituya una pequeña parte del pago total, mientras que el apartado más gravoso era la entrega de una cantidad variable de fanegas de trigo: en los casos de las granjas mas fertiles por encima de 1.500 kilos, y en las modestas escasamente 400. A lo dicho se sumaban las caricias o regalos obligatorios, que consistían en capones, carneros, manzanas, huevos, quesos, miel y otros alimentos exquisitos. Por ultimo, el inquilino se comprometía a conservar y mejorar la capacidad de producción de la finca, obligándose a abonarla regularmente con cal y a hacer plantaciones de castaños y manzanales. También se le exigían reparaciones menores en el caserío, y en algún caso un reteje completo o la construcción del horno. Las obras mayores corrían a cuenta del dueño. Antiguamente los contratos solían ser breves, de cuatro a diez años generalmente, lo que permitía al propietario subir periódicamente la renta y añadir nuevas cargas, al mismo tiempo que seleccionar a los candidatos mas trabajadores o a los que le inspirasen mayor confianza. Ello no era obstáculo para que en circunstancias normales se instaurasen buenas relaciones que favorecían la renovación del acuerdo e incluso la sucesión de los hijos del inquilino al frente de la explotación, pero para ello había que cuidar que el amo estuviese siempre satisfecho.

Con la llegada de la industrialización a Guipúzcoa y la amenaza de la despoblación rural, el poder de los propietarios disminuyo y los labradores ganaron en estabilidad, de manera que las ultimas generaciones de inquilinos apenas se han movido de su caserío y han llegado a considerarlo casi propio.

56. La miel era el unico edulcorante utilizado en los caserios guipuzcoanos. Todos los caserios tenian colmenas y una parte de la produccion se reservaba obligatoriamente para regalar al amo de la casa. © Xabi Otero

57. Aduna. Antiguamente los caserios nunca se arrendaban por mas de una decada. La renovacion del contrato dependia de la buena o mala labor realizada por los maisterrak. Con la aparicion de la industria muchos inquilinos abandonaron el campo y los que se quedaron pudieron disfrutar de mayor estabilidad. © Xabi Otero

58. Existian algunas variedades de manzanas de especial calidad, las gorde sagarrak, que se conservaban sanas durante muchos meses y que habitualmente se utilizaban para pagar la renta del caserio. © Xabi Otero

59. Junto al fuego bajo se decidia cual de los hijos habria de heredar el caserio y el momento justo -casi siempre demasiado tardio- en que se le consentiria contraer matrimonio. © Xabi Otero

http://bertan.gipuzkoakultura.net/bertan4/caste/2.php

Me gustaría que alguien puesto en el tema, revisara este texto y me diera su opinión, pues no sé si es verdad o fruto del algún iluminado del PNV.

Herencia vasca con leyes castellanas

Desde que en los siglos XII-XIII comenzaron a fundarse los primeros caseríos familiares en Guipúzcoa, se había instituido la tradición de seleccionar a uno solo de los hijos para que sucediera al padre al frente de la explotación agrícola, desheredando al resto de los hermanos. Sobre esta base de herencia indivisible, que protegía la viabilidad económica de la casa por encima del bienestar individual de sus ocupantes, se formo la clase de pequeños propietarios que ha constituido la medula histórica de los caseríos.

60. Los hijos desheredados solian recibir de sus padres un arca con ropa blanca y una cuja de cama. El arca era tambien un elemento esencial de la dote femenina. © Xabi Otero

61. En los caserios guipuzcoanos un solo hijo -daba igual que fuese hombre o mujer- era escogido para recibir toda la herencia de la familia en el mismo instante de su matrimonio. © Xabi Otero

Pero Guipúzcoa estaba integrada en la corona castellana y las leyes del reino en materia de sucesiones tenían un espíritu completamente distinto a la costumbre vasca. En concreto, el viejo Fuero Real, cuya aplicación se había hecho obligatoria a partir de 1348, defendía el derecho de todos los hijos a recibir su parte legitima de los bienes paternos, y a lo sumo consentía que al favorito se le beneficiase con un tercio del total. Desde aquellas fechas los guipuzcoanos trataron de que se les reconociese su normativa peculiar, argumentando –sin éxito- que la partición suponía la muerte del caserío.

62. Cuando la recien casada se instalaba como nueva señora en casa de su marido, recibia de su suegra un cucharon de palo, como simbolo de la cesion del poder domestico. © Xabi Otero