Historia del caserío

Cuentan que un día de mediados de verano un valeroso héroe llamado “San Martintxiki” consiguió robar a los señores de la montaña, los gigantes basajaunak, un puñado de semillas de trigo y que poco después se las ingenio para espiarles mientras conversaban y logro averiguar en que época del año convenía sembrarlas.

Esta vieja leyenda, que José Miguel de Barandiaran escucho durante su juventud en Ataun, narra las peripecias de una aventura fantástica que permitió a los vascos descubrir los secretos de la agricultura, que antes solo eran conocidos por las criaturas y divinidades del bosque.

Robando sus secretos a los antiguos dioses fue como los hambrientos pastores y recolectores guipuzcoanos iniciaron su transformación en labradores e inauguraron un largo ciclo cultural que se extendería hasta la Revolución Industrial.

El ciclo de la civilización agrícola fue un dilatado proceso en el que el paisaje ecológico del territorio se fue moldeando con esfuerzo al ritmo lento de las tareas del campo y en el que se fueron configurando las comunidades de labradores que poco a poco harían de sus casas una sofisticada herramienta de trabajo, al mismo tiempo que la principal expresión de su propia identidad cultural.

11. El casero y sus bueyes, una imagen tradicional con mas de siete siglos de vigencia en Guipuzcoa. "El boyero guipuzcoano" de Vazquez Diaz (1925). © Xabi Otero

La puerta de aquella edad mítica en la que vivieron San Martintxiki y los basajaunak hace tiempo que sé cerro para no volver a abrirse jamás. Por desgracia no podemos mirar por el ojo de la cerradura para descubrir como se las arreglaron los primitivos campesinos guipuzcoanos para explotar la tierra virgen de sus valles y por esta razón nos cuesta trabajo imaginar como se organizaron o en que condiciones vivían: como eran sus casas, donde estaban situadas y donde comenzaron a almacenar las primeras cosechas de cereal.

El problema puede parecer grave, pero en realidad no lo es tanto si lo que nos interesa es abordar estrictamente la historia del caserío y no perdernos en los vericuetos mágicos de la leyenda. Una cosa es el origen mítico del caserío y otra su historia real como tipo especifico de casa regional europea, y –por fortuna- para rastrear las primeras huellas veraces no hace falta bucear en la noche de los tiempos ni remontarse a la revolución neolítica; basta con buscarlas en los siglos finales de la Edad Media. Los recursos de información de que hoy se dispone, aun siendo exasperantemente limitados llegan a cubrir todas las etapas de vida de la casa rural guipuzcoana. Es cierto que los primeros pasos de su andadura tienen todavía unos contornos borrosos que necesitan ser mejor estudiados, pero aun con esta prevención es posible afirmar con seguridad que en la historia del caserío existen dos momentos claves que pueden ser considerados los auténticos puntos de partida de su biografía. Cada uno de ellos hace referencia a una de las definiciones posibles del termino caserío; un nombre de significado ambiguo, que designa tanto a la institución económica como al edificio de vivienda que la alberga.

12. Despues de la siembra el pase de la area deshace los terrones y entierra la simiente en el surco. Empieza el tiempo de espera. © Xabi Otero

13. El antiguo caserio Aginaga (Eibar), ya desaparecido, habia sido construido con madera de roble entre los siglos XVI y XVII. De las casas de labranza medievales no se ha conservado ninguna huella. © Xabi Otero

Si el caserío se interpreta en su sentido económico más amplio, es decir, como célula básica de producción familiar en una sociedad agropecuaria de montaña, entonces se puede afirmar que es una institución de origen medieval que se configuro entre los siglos XII y XIII.

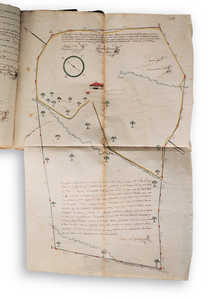

14. Apeamiento de la caseria Alkorta, perteneciente a Juan Fernando de Aguirre, realizado por el maestro Gabriel de Capelastegui en 1767. La casa de labranza aparece rodeada por sus tierras, arboles, fuentes y caminos. Es una unidad de vida y trabajo familiar con vocacion de autosuficiencia. © Xabi Otero

Si, por el contrario, se entiende por caserío un determinado tipo de edificio, es decir un modelo arquitectónico con identidad especifica, entonces estaremos hablando de una formula regional de casa de labranza moderna que tiene una antigüedad máxima de medio milenio; una edad que no supera ninguno de los edificios rurales que hoy existen en Guipuzcoa.

Una peculiaridad que singulariza a los caseríos vascos es que todos tienen nombre propio, reconocido por las autoridades y vecinos, y habitualmente invariable a través de la historia. Ello permite identificarlos con facilidad, pero a veces también provoca equívocos como el de pretender atribuir al edificio la misma antigüedad que el nombre de la unidad económica asentada en su solar desde épocas, casi siempre, anteriores. El nombre y el solar permanecen unidos sin cambios, mientras que la casa va variando su fisonomía al compás de los tiempos. Sin embargo cuando se interroga a un labrador por la antigüedad de la casa en la que vive indefectiblemente tratara de remontarse al origen del solar, haciendo caso omiso de la vetustez o modernidad de la arquitectura del edificio.

Labradores y caseríos en le Edad Media

Los labradores constituían la clase social más numerosa de Guipúzcoa durante la Baja Edad Media pero se les consideraba personas de segunda categoría respecto a los señores y ricos hombres. Formaban un extenso grupo de familias que vivían atemorizadas bajo la amenaza de los rentistas rurales. Sometidos a los abusos de un núcleo de aristócratas locales de pequeña estatura, pero con suficientes recursos para mantener algunos hombre armados a su servicio y hacerse respetar por la fuerza.

Los campesinos no constituían un grupo homogéneo, sino que se dividían en tres categorías escalonadas. Los mas favorecidos de entre ellos eran los fijosdalgo o propietarios libres, dueños de pleno derecho de la tierra que cultivaban y sin obligaciones fiscales para con el rey ni para con ningún otro señor particular.

Por debajo de estos el subgrupo mayoritario –que en muchas comarcas comprendía a dos tercios de la población campesina- estaba integrado por los llamados labradores horros o pecheros del rey, hombres genéricamente libres, que gestionaban autónomamente sus caseríos pero que no podían abandonarlos sin dejar a algún pariente que les sustituyese al frente de la explotación, porque la tierra que trabajaban pertenecía a la corona y se les exigía que con su fruto hicieran frente a una serie de pechos o impuestos, como la martiniega, la infurcion, el fonsado y los servicios. La lejanía del monarca hizo que su situación de dependencia fuese haciéndose cada vez más llevadera, pero en contrapartida les convirtió en presas extremadamente vulnerables a las agresiones de los señores locales.

El paisaje de Abaltzisketa aun recuerda que los primitivos caserios de los siglos XIV y XV preferian agruparse en pequeñas barriadas situadas a media ladera.

18. Lujosa ballesta del siglo XVI. La ballesta fue el arma personal mas mortifera utilizada durante las luchas de bandos medievales. El temor a ser agredidos por los violentos clanes de nobles provoco que los labradores guipuzcoanos buscaran la proteccion de las villas y de la justicia real. © Xabi Otero

En el periodo más virulento de la gran crisis bajomedieval, a fines del siglo XIV, muchos buscaron el amparo jurisdiccional de las villas frente a la violencia de los señores, mostrándose incluso dispuestos a pagar por tal protección. Así lo hicieron los vecinos de Uzarraga integrándose como contribuyentes de Bergara (1391), los de Ataun, Beasain, Zaldibia, Gainza, Itsasondo, Legorreta, Alzaga, Arama y Lazkano en Villafranca (1399) y los de Udala, Garagarza, Gesalibar y Uribarri en Arrasate (1405). Sin embargo, en el siglo XVI, al llegar la paz a los campos de Guipúzcoa, los antiguos pecheros prosperaron hasta equipararse con los labradores libres y exhibieron sin recato la antigüedad de sus granjas rurales adjudicándose el pomposo titulo de “señores de su casa y solar”.

19. En 1290 acudieron a poblar la villa de Segura los hombres libres de la comarca y los labradores horros del rey Sancho IV, cada uno de ellos manterniendo sus antiguas obligaciones. Las diferencias sociales del campo se transfirieron asi a la nueva ciudad. © Xabi Otero

En el escalón inferior de la pirámide social medieval se alineaban los collazos o vasallos solariegos: campesinos sin libertad personal que, entre otras muchas restricciones, no podían reedificar su caserio o ni tan siquiera casarse sin permiso del señor a quien servian.

El profundo temor de los labradores fijosdalgo y de los pecheros era el de ser sojuzgados colectivamente por algún noble o Pariente Mayor que los humillase y tratase como a vasallos, como ya habían hecho los Lazcano con los vecinos de Areria hasta 1461. Sin embargo el peligro que con mas frecuencia se convertía en realidad no era ese, sino el de los asaltos armados de que eran objeto individualmente los caseríos, aprovechando que a menudo se encontraban bastante distanciados unos de otros, o desparramados, como decían los vecinos de Mendaro en 1346. Pocos años antes, en 1320, el concejo de Oiartzun había descrito con claridad la situación a Alfonso XI, al señalar que:

20. El escudo de armas de los Lazcano (1638), defendido por dos guerreros preside la entrada del palacio del Duque del Infantado (Lazkao). El palacio sustituye a las viejas torres medievales desde las que los Lazcano dominaban con puño de hierro a los labradores de la alcaldia de Areria. © Xabi Otero

21. Caserio Zuaznabar Haundi (Altzo). Durante la Edad Media los caserios solitarios y apartados sufrian frecuentes robos y asaltos de bandas de pequeños nobles armados. © Xabi Otero

“sus casas de morada eran apartadas las unas de las otras e non eran poblados de so uno (...) e tan aina no se podían acorrer los unos a los otros para se defender de ellos de los males, e tuertos, e robos que les facian”.

22. Casco militar del tipo utilizado por los infantes y arcabuceros guipuzcoanos a principios del siglo XVII. © Xabi Otero

23. Las viejas chozas medievales de madera dejaron de construirse a fines del siglo XV y ninguna ha sobrevivido hasta la actualidad. En su lugar, y manteniendo el mismo nombre del solar, se alzaron solidos caserios de piedra que todavia se conservan en gran numero. © Xabi Otero

Similares argumentos de dispersión expusieron los labradores de Zumaia (1347) y los de Usurbil (1409) dando a entender que esta era la estructura general de todo el territorio. Sin embargo, parece que es una observación algo exagerada, producto del nerviosismo que provocaba la inseguridad de los tiempos y del deseo de fundar villar amparadas por privilegios reales. Allí donde se ha podido reconstruir, aunque solo sea parcialmente, el mapa del poblamiento rural del siglo XIV –en Antzuola, Bergara y algunas localidades del Goiherri- se ha puesto de relieve la existencia de un asentamiento en enjambre de media y baja ladera, con alta saturación de las parcelas de aprovechamiento optimo. Así mismo, se ha podido comprobar que los caseríos aislados y en alturas extremas eran prácticamente desconocidos y que, en contrapartida, ya estaban bien configuradas las barriadas o aldeas como circulo básico de organización social de los labradores.

De la choza de tablas a la casa de cal y canto

24. Tejas artesanales que llevan impresa la huella de los dedos del maestro tejero. Al menos desde el siglo SIV los caserios guipuzcoanos se cubrian con tejas acanaladas de arcilla roja realizadas a mano. © Xabi Otero

25. Desde el siglo XI los manzanos constituyeron una de las principales riquezas de los caserios de Guipuzcoa. © Xabi Otero

La vivienda de los campesinos guipuzcoanos de la Edad Media no se parecía en nada a los caseríos que comenzaron a construirse a fines del siglo XV. Aunque no se ha conservado ninguna, se sabe que eran cabañas muy frágiles e incomodas. Eran chozas de madera, pero no se construían con troncos, sino que tenían un esqueleto interior de postes y las cuatro paredes externas de tablas verticales ensambladas.

26. Caserio Legarre (Altzo), construido a principios del siglo XVI. Los caserios mas antiguos de Guipuzcoa tienen grandes puertas de entrada con arcos ojivales de piedra labrada. © Xabi Otero

Las cabañas medievales eran mucho mas pequeñas que los caseríos actuales, pero en ellas había especio para los animales y para almacenar la paja, además de una zona destinada a la familia. Sin embargo, el lagar, los graneros, la pocilga y los rediles estaban situados en edificios separados. El techo de estas construcciones era ya de teja acanalada, por lo menos el de la casa principal.

Los primeros caseríos de piedra de Guipúzcoa comenzaron a construirse durante el siglo XV y despertaron la admiración y envidia de todos sus vecinos. Solo los labradores mas ricos podían permitirse el lujo de edificar una casa “de cal y canto” pagando un sueldo a las cuadrillas de canteros que tenían que sacar y trabajar la piedra. La madera de roble, por el contrario, resultaba barata y accesible incluso para los campesinos mas pobres, porque se podían cortar gratuitamente todos los árboles necesarios para hacer la vivienda en los bosques públicos pertenecientes al concejo.

Aunque durante la ultima década del siglo XV cada vez se hacen mas frecuentes las noticias de nuevas casas de mampostería, el momento decisivo para asistir al nacimiento del caserío guipuzcoano en la forma en que hoy se le conoce fue la primera mitad del siglo XVI. La sensación de seguridad y prosperidad que entonces se extendió por los campos y las nuevas posibilidades de hacer fortuna que se abrieron tras el reinado de los Reyes Católicos, tanto en América como en Andalucía, permitieron a los labradores vivir mas desahogados y hacer planes optimistas para el futuro. Ya no había peligro de asaltos ni robos de los nobles, y en el corazón de las familias campesinas cobro una importancia prioritaria el deseo de habitar una vivienda digna y duradera, en sustitución de las destartaladas chozas en las que se habían refugiado hasta la fecha.

27. Aramburu Zahar (Aia). Las grandes dimensiones ofrecen una engañosa apariencia de comodidad. En realidad la familia vivia apiñada en el ala derecha del edificio y la mayor parte del espacio interior estaba dedicada a establos y pajar. © Xabi Otero

28. Gorba. Artilugio utilizado en la elaboracion tradicional del lino en Guipuzcoa; servia para cortar la cascara de paja que recubre las fibras vegetales. Con lino laboriosamente tejido en casa se confeccionaban el ajuar de cama y las camisas de los labradores guipuzcoanos. © Xabi Otero

Fue una autentica explosión de nuevos caseríos construidos en piedra y madera, o mas a menudo utilizando técnicas mixtas en las que ambos materiales se combinaban en ingeniosas soluciones.

Todavía se mantienen en pie varios centenares de caseríos edificados en el siglo XVI y lo que mas sorprende de ellos, además de su gran antigüedad, es el altísimo nivel de calidad de sus trabajos de carpintería y cantería; a menudo muy superior al de las casas erigidas cientos de años mas tarde. Son viviendas rurales realizadas con una mentalidad moderna y exigente. Dentro de ellas las funciones están bien definidas y los espacios internos son amplios. Aunque existen muchas variedades locales, todas tienen dos pisos: el inferior para la familia y sus animales domésticos y el superior para almacén de la cosecha.

29. Troje del siglo XVII. Los trojes eran grandes arcones desarmables en los que se almacenaban las reservas de trigo de la familia. Se guardaban en el camarote o en la bodega del caserio. © Xabi Otero

Los principales frutos que producían los valles guipuzcoanos en el siglo XVI eran las manzanas y el trigo, y esta especialización se reflejaba con total claridad en la arquitectura de la vivienda. Muchos caseríos de aquel periodo están construidos envolviendo el armazón de un gigantesco lagar de madera que ocupaba toda la longitud del edificio y en el que se prensaban las frutas recogidas al final del verano. Aunque todas las casas de la época disponían de cubas para guardar la sidra, eran numerosas las que, además, poseían también una bodega semienterrada que se construía aprovechando el desnivel natural del terreno.

En las bodegas también se guardaba el trigo cosechado, bien protegido en grandes arcones de madera denominados trojes. El trigo era la unidad de medida de la riqueza y por eso en la zona occidental del territorio –en el valle del Deba- algunos de los labradores con mayores recursos económicos adoptaron la idea de armar grandes hórreos de madera delante de la casa, adornándolos con bellas tallas y figuras geométricas. Sabían que cuanto mas amplio y elegante fuese su granero, mayor seria el respeto de que gozarían en la comarca. Hoy solo se conserva el magnifico hórreo del caserío Agarre, en Bergara, pero hay numerosos indicios de que otros muchos fueron desapareciendo a partir del siglo XVII.

30. La construccion de los caserios de los siglos XVI y XVII exigio sacrificar miles de robles centenarios de los bosques comunales. Casi todos los ayuntamientos cedian la madera gratuitamente a los vecinos que necesitaban rehacer sus casas. © Xabi Otero

http://bertan.gipuzkoakultura.net/bertan4/index.php

LinkBack URL

LinkBack URL About LinkBacks

About LinkBacks

Citar

Citar

Marcadores